Хюрюнсалми (Hyrynsalmi) — сельский муниципальный район на северо-востоке Финляндии, в Кайнуу, полоса лесов и сопок размерами примерно 60x20 км. Живет здесь всего около 2 тыс. человек, из которых 60% в главном поселке Хюрюнсалми, который лежит у Национальной трассы 5 — главного пути в Койллисмаа и Восточную Лапландию (к Оуланке, Салле, Савукоски, Кемиярви и проч.).

Хюрюнсалми — унылый умирающий поселок (население уменьшилось вдвое с 1990), но красивый край. Поселок и трасса на север лежат в долине реки Эмяйоки (Emäjoki), "Матери-реки", текущей с севера, из крупного озера Киантаярви в Суомуссалми, в еще более крупное Оулуярви — "Каянское море". По обе стороны стелются характерные для Восточной Финляндии пологие лесистые сопки. Впрочем, с западной стороны даже не такие уж и пологие — массивы Туомиваара и Пальякка почти достигают 400 м, это самые высокие места всей области Кайнуу. На Туомивааре, в частности, расположен средних размеров горнолыжный центр Уккохалла. Он так зовется в честь Деда Халла, Hallan Ukko — Юхо Хейккинена с хутора Халла — богатейшего жителя Хюрюнсалми в начале 20 века, крупного оленевода и дегтепромышленника, который прославился также помощью егерям в Первую Мировую. Хюрюнсалми, как и в целом Кайнуу, тогда славился дегтем — на гербе Хюрюнсалми изображена бочка дегтя посреди реки — а Дед Халла был одним из последних дегтярей, уже с более-менее промышленным, не кустарным производством. Остатки его дегтярно-скипидарного заводика до сих пор можно найти в лесах поблизости от хутора Халла.

По дороге на север Хюрюнсалми идет перед Суомуссалми — значительно более известному месту, в первую очередь, сражениями Зимней войны, в том числе знаменитой Раатской дорогой. Территория Хюрюнсалми, в отличие от Суомуссалми, до самой границы с Россией не доходит, и война сюда тоже не дошла. Что не означает, что не коснулась; здесь начиналась построенная военнопленными в 1942-1944 "Дорога смерти" немцев, Хюрюнсалми-Куусамо, использовавшаяся для снабжения фронта на севере. Следов тех времен и событий почти не сохранилось.

Про все эти места и эту историю мы и поговорим, и начнем таки именно с железной дороги.

1. Современная станция Хюрюнсалми находится на окраине поселка, в добрых полутора километрах от центра. Станция достаточно крупная — это один из основных центров погрузки леса в Кайнуу, регионе, который сам по себе является довольно значимым для лесного хозяйства. Железная дорога с юга, от узловой станции Контиомяки дотянулась сюда одновременно с началом Зимней войны, 1.12.1939. Здание вокзала, соответственно, типовое для мелких станций в 1930-х, довольно унылое и минималистичное. На неиспользующеся пассажирской платформе перед ней поставили сейчас какой-то старый маленький локомобиль.

2. После войны железную дорогу в этом направлении отстроили дальше, и когда-то она доходила до Суомуссалми и Тайвалкоски. Участок на Тайвалкоски, где была ванадиевая шахта и ж/д мастерские, закрыли в 2004. До Суомуссалми, до ст. Эммянсаари (Ämmänsaari), последний участок закрыли в 2023. В посте про Суомуссалми у меня было фото еще действующей тогда, тоже для погрузки леса, станции Эммянсаари.

Зато остальную часть железной дороги капитально отремонтировали в 2021-2024, на фото хорошо заметно, что все совсем новенькое. Малодеятельная лесовозная ветка — пассажирское движение закрыто с 1982 — была долгое время под угрозой закрытия, но в 2020 ее решили-таки реконструировать, выделили деньги в рамках программы по стимулированию экономики из-за коронакризиса. Из программы той хорошего вышло мало — деньги все освоили и местами таки сделали или построили что-то хорошее, но какой-то особой видимой пользы экономике в целом особо заметно не было — но тут все-таки получилось достаточно удачно, потому что в 2022, как известно, Финляндия прекратила импортировать лес из России, а значит, своего леса стали рубить больше и возить его приходится теперь больше.

3. В рамках реконструкции, которая обошлась где-то в сотню миллионов евро, отстроили заново пункт погрузки леса в Хюрюнсалми и построили новый на ст. Песиёкюля (Pesiökylä), которая стала теперь конечной, а участок от нее до Эммянсаари (27 км) закрыли — на ст. Эммянсаари просто было маловато места, и расширять ее было некуда. Длина ж/д от Контиомяки до Песиёкюля составляет теперь 74 км. На Хюрюнсалми, судя по размерам станции на карте, леса, по-видимому, грузят больше всего, также прямо за станцией работает какая-то небольшая лесопилка.

4. При этом линия осталась неэлектрифицированной, с ручными стрелками, автоблокировки построили самый минимум — раньше вообще всего один поезд на линию одновременно запускать могли. Так что интересный контраст получается. Скорость еще подняли с 40 до 80 км/ч.

5. Шпалоподбивочная машина еще стоит в тупике.

6. До реконструкции станция выглядела так.

7. Бывший вокзал с тех пор тоже облагородили, но не в рамках реконструкции, он в частном владении находится. Не уверен, что именно там размещается, вроде бы не просто жилой дом.

8. В пакгаузе (?), по крайней мере, вроде какая-то художественная мастерская.

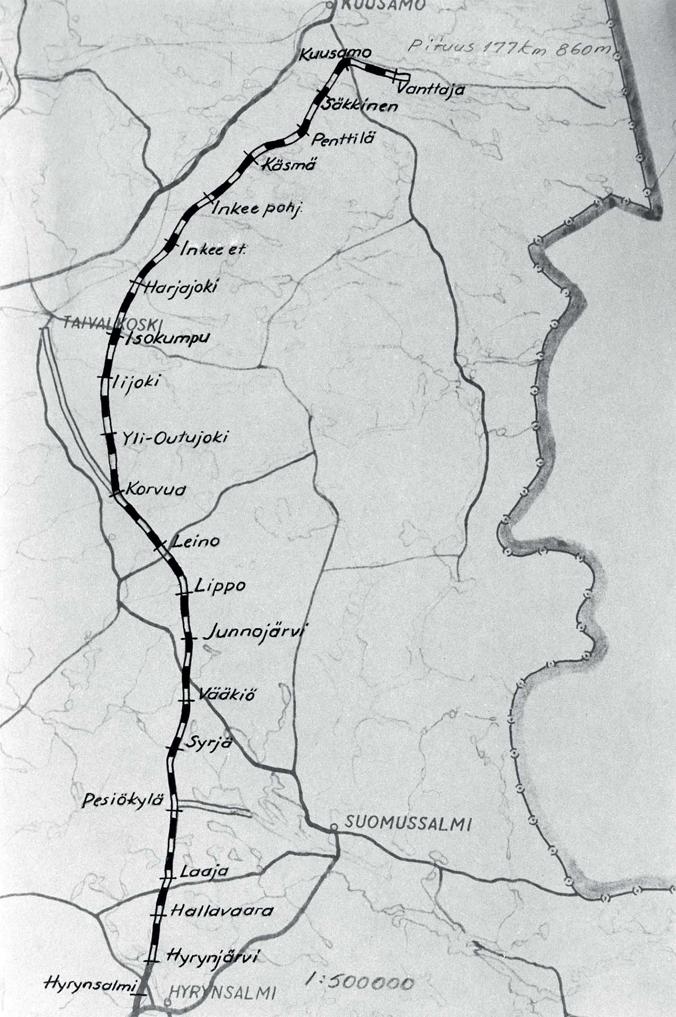

9. А на стене там — схема того, что осталось от станции полевой железной дороги Хюрюнсалми-Куусамо (Hyrynsalmen-Kuusamon kenttärata, нем. Heeresfeldbahn), той, что построили немцы в войну.

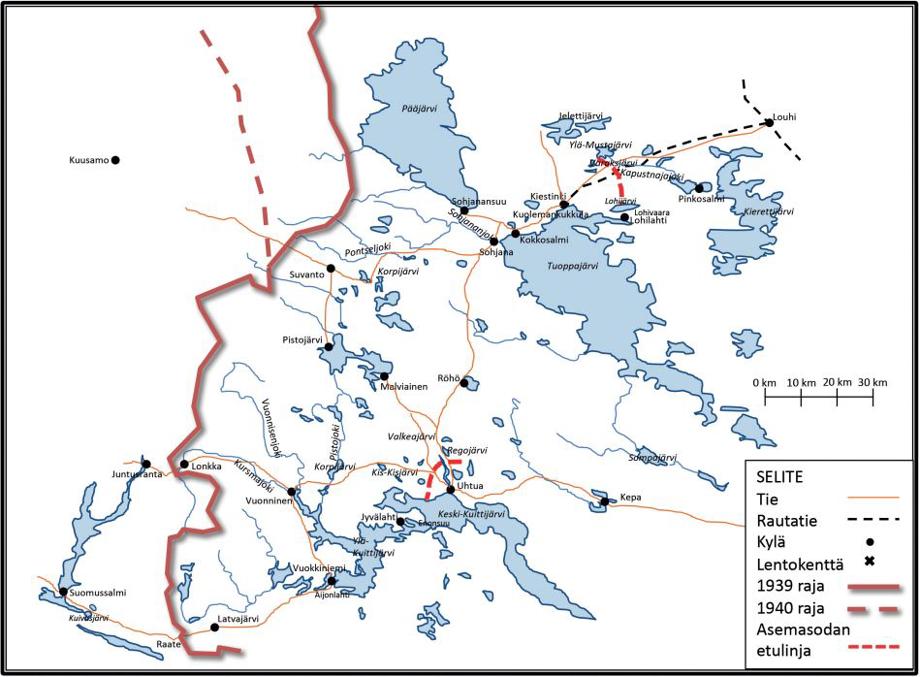

10. В Войну-Продолжение — финляндско-советскую войну 1941-1944 — Северная Финляндия, от широты Оулу и дальше, была зоной ответственности немцев, которые разместились там перед войной и напали на СССР с территории Финляндии. Под командование Германии также был передан финляндский 3-й армейский корпус генерал-майора Ялмара Сииласвуо (Hjalmar Siilasvuo), героя Раатской дороги в Зимнюю войну. Немцы атаковали севернее, на Печенгу и через Саллу на Кандалакшу, а Сииласвуо достались направление на Ухту (т. н. группа F, от имени командовавшего ей полковника Фагернеса) и на Кестеньгу-Лоухи (группа J, подполковника Юсси Туртолы). Наступление началось 1.7.1941.

Кестеньгское (Kiestinki) направление было второстепенным, но именно там изначально удалось добиться наибольших успехов; с советской стороны у границы здесь не было дорог, из-за чего и в Зимнюю войну СССР здесь не пытался напасть, но соответственно и защищено это направление у СССР было слабо, а финнам удалось расчистить путь через леса и навести гати на болота сравнительно быстро и успешно. Так как и на Саллу, и на Ухту было встречено сильное сопротивление, немцы решили сконцентрировать силы именно на этом направлении, и Сииласвуо передали также под командование один из полков дивизии СС "Норд".

20.7 была достигнута река Софьянга (Sohjananjoki), отличный естественный оборонительный рубеж, где советские войска в лице 242-го стрелкового полка 104-й дивизии могли достаточно успешно сопротивляться, но 31.7 финны и немцы смогли переправиться. 7.8 достигли поселка Кестеньга, сожженного русскими при отступлении, но за Кестеньгой наступление завязло, русские получили подкрепления. После ожесточенных боев в середине-конце августа линия фронта установилась в районе сопки Кангасваара или Хангасваара, где сейчас стоит соответствующий памятник. От немцев, в конечном итоге, толку вышло не очень много; эсэсовцы, хоть и были отлично мотивированы, не имели опыта и экипировки для сражений в условиях карельского бездорожья, а также постоянно были проблемы с коммуникацией из-за языкового барьера. Финско-германские силы даже в какой-то момент попали сами в котел, из которого смогли прорваться обратно только с большими потерями, сам подполковник Туртола погиб.

В апреле-мае 1942 СССР предпринял попытку контратаки на Кестеньгском направлении; финны зовут эти бои "Кестеньгскими сражениями в распутицу" (Kiestingin kelirikkotaistelut). Это было одно из немногих серьезных сражений за всю позиционную фазу (asemasota) Войны-Продолжения — с осени 1941 до лета 1944 линия фронта между Финляндией и СССР практически не двигалась, что обе стороны долгое время более или менее устраивало. Тем не менее, под Кестеньгой СССР собрал три дивизии и две бригады, и атаковал исключительно яростно; финнам и немцам удалось отбиться, но довольно большой ценой, и в подкрепление пришлось перебрасывать еще одну германскую дивизию со Свири. По сведениям финской википедии, финские и германские потери оцениваются в 4 тыс., советские — в 22 тыс.

12. С точки зрения нашей истории важно то, что, во-первых, после этих сражений немцы решили все Кестеньгское направление взять на себя; видимо, опыт совместной операции сочли неудачным — вроде больше особо нигде финны и немцы и не сражались совсем уж бок о бок. Финский 3-й корпус отослали в тыл, а на его место пришел 18-й горный армейский корпус вермахта. А во-вторых, немцы серьезно озаботились снабжением на этом направлении. Центром снабжения служил поселок Куусамо (Kuusamo), пути сообщения с которым на тот момент оставляли желать лучшего, и решили немцы протянуть до Куусамо, а в перспективе и до самой Кестеньги, узкоколейную (750 мм) железную дорогу — ее еще летом 1941 обсуждали, но всерьез до дела дошло только при немцах, осенью 1942.

13. Договор о строительстве железной дороги был подписан генерал-майором Йодлем и финляндским Железнодорожным управлением (Rautatiehallitus) 3.9.1942. Немцы обязывались построить все своими силами, на свои средства и по своим проектам. Финляндия имела право пользоваться железной дорогой для своих перевозок, постольку поскольку перевозки Германии имели приоритет. Финны ожидали, что после окончания войны и окончательного присоединения Восточной Карелии к Финляндии дорога перейдет в их собственность, ее перешьют на нормальную колею и будут по ней кататься в Кестеньгу.

Фактически строительство началось еще до подписания этого договора, в июле 1942 — так внезапно, что даже местных жителей не оповестили, они очень удивились, когда у них начали что-то вдруг строить. Разумеется, фактически на строительство нагнали рабскую рабочую силу; как и многие подобные германские проекты типа укреплений и проч., строила железную дорогу преимущественно так называемая Организация Тодта (Organisation Todt, OT), военно-строительная организация нацистской Германии, где фактически большую часть работы выполняли военнопленные и остарбайтеры. Из профессионалов участвовал также 62-й железнодорожно-инженерный батальон 20-й горной армии. Наконец, участвовало также несколько десятков финских вольнонаемных инженеров.

Количественно на стройке работало одновременно до 2000 советских военнопленных, преимущественно взятых в плен под Ростовом в 1942; около 800 остарбайтеров-поляков (точнее, "цивильарбайтеров", вероятно), также чехи, французы и бельгийцы; германских военных железнодорожников было 1143. До весны 1943 участвовала в строительстве также штрафная рота из провинившихся за что-либо немцев, в которую входил, в числе прочего, экипаж целой подводной лодки во главе с капитаном-цур-зее Оскаром Мурой (Oskar Mura), который то ли отказался расстреливать команду потопленного корабля, то ли отказался выходить в море под предлогом несуществующей поломки.

14. Капитан не пережил этой стройки — условия в штрафной роте были ничуть не лучше, чем для военнопленных. Хотя данных о точном количестве погибших я онлайн не нашел (подробно о железной дороге рассказывается по-фински, например, на korpisota.fi, kenttarata-feldbahn.weebly.com и viimeisetkilometrit.tarinoitasotavuosilta.fi — достаточно популярная тема; полагаю, между любителями военной истории и железнодорожными фанатами есть большое пересечение), смертность была, безусловно, очень высока; работа была совершенно изнурительная, за отказ от нее или попытку к бегству полагался расстрел на месте. Лагеря для строителей протянулись вдоль всей 178-километровой линии, хоронили умерших тут же у насыпи — неудивительно, что железную дорогу назвали "Дорогой смерти". Многие погибли от вспышки сыпного тифа в конце 1942. Местные финны жалели работников и местами пытались помогать им едой, но за прием такой помощи тоже расстреливали на месте. Под Куусамо при строительстве дороги в 1967 только в одном месте нашли останки 42 человек, но большинство захоронений остались неизвестными.

Несмотря на это, строительство продвигалось весьма медленно; рассчитывали на 4 км в день, а в реальности вышло в среднем лишь 300 м, из-за очень сложных условий (прежде всего болота) и недостатка рабочей силы. До Куусамо в итоге дошли лишь в январе 1944 — не до самого поселка, а до базы германских войск в нескольких километрах южнее, в Сянкикангасе (Sänkikangas). После этого в 1944 построили еще также участок в 7 км от Сянкикангаса до ст. Ванттайя (Vanttaja), до базы Люфтваффе; начали строить ветку в центр Куусамо, но не успели, ну а за Куусамо дальше на Кестеньгу так и не начали к моменту выхода Финляндии из войны.

15. Тем не менее, железной дорогой успели попользоваться, по ней ходили поезда, обслуживая германскую и финляндскую армию, а также Люфтваффе. Средние объемы перевозок были достаточно скромными, порядка 130 т в сутки. Впрочем, и то было неплохо — типичный грузовик тогда перевозил всего три тонны (типичная для Финляндии современная 76-тонная фура перевозит более 50 тонн груза). Весь подвижной состав немцы использовали свой, было порядка 40-60 локомотивов и 1500 вагонов.

16. Обычным локомотивом служил тепловоз KML-3 (Krieg-Motor-Lokomotiv). Это был очень скромный агрегат, 130 лошадиных сил, строившийся специально для нужд подобных полевых ж/д, и груженый поезд он мог тащить со скоростью всего 8 км/ч. Реже использовались паровозы нескольких разных моделей, чуть помощнее.

17. Немцы уничтожили железную дорогу в сентябре 1944. Отступали из этих районов немцы без спешки, и все, что нельзя было забрать с собой, удалось вывести из строя крайне основательно; все мосты и здания были взорваны, подвижной состав уничтожен. Начали они это дело еще до заключения перемирия между Финляндией и СССР, так как русские перешли в наступление под Кестеньгой 7.9.1944. К 17.9 они перешли границу с Финляндией и к 27.9 заняли Куусамо, тоже сожженный немцами, но самих немцев там уже не было. (Оккупация Куусамо и Суомуссалми продлилась совсем недолго, советские войска отошли к границе, когда финские прибыли с юга.)

По условиям заключенного между Финляндией и СССР Московского перемирия вся собственность нацистской Германии на территории Финляндии переходила к СССР. К этой собственности и относилась железная дорога, и начиная с января 1945 Финляндии ее пришлось полностью разобрать, а также передать СССР подвижной состав, который можно было починить. Подвижной состав отправили в основном на Донбасс на промышленные узкоколейки, немного также на свежеарендованную СССР у Финляндии Порккальскую базу флота. С рельсами и шпалами сложнее вышло, посреди зимы их было разбирать почти невозможно (плюс немцы все заминировали), а СССР поторапливал — в итоге вместо именно этих рельсов и шпал СССР отдали в том же количестве другие рельсы, какие получилось наскрести из разных мест Южной Финляндии, и шпалы, изготовленные с нуля. Причем рельсы отдали более тяжелые/качественные, 30 кг/м, а на этой полевой дороге было всего 15 кг/м. Потом уже не торопясь разобрали и ее, только к концу 1947, и эти рельсы потом использовали на различных финских промышленных узкоколейках.

От железной дороги, таким образом, осталась лишь насыпь, и впоследствии, в 1954-1961, по ней и построили нынешнюю железную дорогу дальше, до Суомуссалми/Эммянсаари и Тайвалкоски — до бывшей станции Корвуа — с нуля пришлось построить только участки Песиёкюля-Эммянсаари и Корвуа-Тайвалкоски. До Куусамо же железной дороги так и не существует.

18. А больше от "дороги смерти" остались только местами фундаменты построек, остатки шпал и мостов, груды ржавого железа и подобное. Под Куусамо остатки моста в частности сохранились более-менее неплохо, надо будет туда доехать. Здесь же, в Хюрюнсалми, в маленьком бору между парой предприятий чуть к югу от станции сохранились ямы на месте одного из лагерей военнопленных, строивших дорогу. Только ямы, некоторые из них огороженные заборчиком, и больше ничего.

Так оно, конечно, часто бывает, что от мест, где происходила самая мрачная жесть, осталось меньше всего. Вообще тут в Хюрюнсалми было много инфраструктуры, целый поселок немецкий, здесь же перегружали грузы с основной финской ж/д сети на эту полевую дорогу; в лесу за станцией, судя по одной из висящих схем, можно найти какие-то еще фундаменты депо и проч., но тоже очень мало что. А ж/д путь за станцией к нынешней лесопилке до сих пор зовется "Берлинским" (Berliinin raide).

19. Но пора поговорить и про остальной Хюрюнсалми и его достопримечательности, не все же про станцию и военнопленных. Если вы просто проезжаете мимо Хюрюнсалми на север, в сторону Куусамо и Восточной Лапландии, то на заправке у въезда в поселок можно заметить вертолет. Это вертолет Деда Мороза (Йоулупукки) :) Дело в том, что Хюрюнсалми — самая южная в Финляндии территория оленеводства, так что, если Деду Морозу надо ехать дальше на юг, то тут с оленей придется пересаживаться на вертолет!

Так, по крайней мере, по-видимому решили в 1999 хозяева горнолыжного центра Уккохалла, когда ставили сюда этот вертолет. Ми-2 был куплен в России — 1988 года постройки, лет десять прослужил в милиции Ленинграда/Петербурга, и, видимо, продали за бесценок финнам тогда. Тогда в 1999 прямо целая волна была, когда старые самолеты и вертолеты в России покупали — как минимум есть еще Ми-8 на заправке в Мянтюхарью, и Ан-24Б изначально на заправке в Орипяя, ныне у входа в парк аттракционов Power Park в Алахярмя, тоже оба с 1999. Впечатление, конечно, немного удручающее от такого разбазаривания красивых машин, тем более, что этот вертолет, судя по всему, ни разу с тех пор даже не красили.

20. Хюрюнсалми, наряду с соседними Суомуссалми и Пуоланкой — это действительно, как говорится, "оленья граница" (pororaja) — в том числе, вполне физическая; по части южной границы муниципалитета Хюрюнсалми проходит забор, так как дальше, в Кухмо, живут уже дикие лесные северные олени, которые не должны смешиваться с домашними. Впрочем, по сравнению с Лапландией оленье поголовье здесь не очень велико. Я оленей только один раз встретил на лесной гравийке.

21. А у основной трассы 5 чуть дальше — церковь Хюрюнсалми, уцелевшая в войну. Старая, 1786 года, остроботнийского храмодела Якоба Рийфа, довольно классического облика.

22. Воинское кладбище 1939-1945 и памятник погибшим в Гражданской войне в 1918.

23. Напротив церкви стоит еще один памятник войны — сюда в ригу (сарай) хутора Салмела (который стоит через дорогу, и где сейчас располагается кофейня "У бабушки" (Mummula)) зимой 1939-1940 привозили тела погибших в битвах под Суомуссалми и на Раатской дороге финнов. Около 700 человек — хотя советские потери тогда были больше буквально на порядок, финнам тоже пришлось несладко.

24. Основная же часть поселка располагается за проливом-стремниной между парой озер на реке Эмяйоки, который и дал всему муниципалитету свое название. Hyrynsalmi — пролив Хюрю — по-видимому, от фамилии североостроботнийского крестьянского рода (из Лиминки и Теммеса, немного к югу от нынешнего города Оулу), ходившего в эти края на промыслы, когда постоянного населения тут еще не было.

25. Со стороны поселка по берегу пролива проложена дорожка на мостках. Неожиданно красивое место оказалось.

26. Вот эти мини-беседочки на берегу прямо кайф.

27. В воде окуньки весело шмыгают.

28. Остекленное место для гриля тоже новенькое.

29. Поселок же, начинающийся со здания администрации и библиотеки, похож на лапландские поселки — своей безликостью, а также большой площадью и очень рыхлой застройкой — потому что, как и Лапландию, его сожгли в свое время немцы при отступлении.

30. Конечно, даже и без немцев тут едва ли много было чего-то стоящего. Если хочется посмотреть, как жили люди в старые времена, можно доехать до музейного хутора Каунислехто (Kainislehto, фин. Красивая роща), на юг от поселка в сторону Ристиярви — я не заезжал.

31. Но, как обычно, по поселку все-таки пройдемся для порядка. Вот магазин какой-то давно закрытый. Притом еще табличка в честь его столетия так и висит, от 2009 года. Сик транзит, как говорится, глория мунди.

32. Жилых многоэтажек практически нет.

33. Главная улица.

34. Магазинчик бытовой техники еще живой. Тут же и газонокосилки и стройматериалы продают.

35. Заправка довольно архаичного вида, еще и с сохранившимся довольно большим автосервисом при ней.

36. Послевоенный дом, возможно, было изначально какое-то учреждение.

37. На удивление и ювелирный магазин тоже живой.

38. А здание "старой аптеки", по-видимому, собираются чинить.

39. Окна той "аптеки" заколочены, и на них нарисован аптечный интерьер. Вот еще такой похожий бывший магазин — обуви и цветов. Вот нормальная идея, так закрытые заколоченные магазины в сельской местности разрисовывать, хоть повеселее чуточку.

40. Жилой хутор.

41. Поликлиника. Живая, закрывать не собираются пока — тут уже расстояния такие, что отправлять в поликлинику в соседний муниципалитет вряд ли хорошая идея.

42. А теперь поедем из поселка на север, по пустынным гравийкам примерно вдоль железной дороги. Ее придется пересечь раза три — переезды многие довольно капитально реконструированы, ну и сами пути теперь весьма современно выглядят.

43. В эту сторону нас и ждет хутор Халла (Halla) на горе Халлаваара (Hallavaara, фин. Морозная сопка) — здесь и жил когда-то широко известный в узких местных кругах Дед Халла.

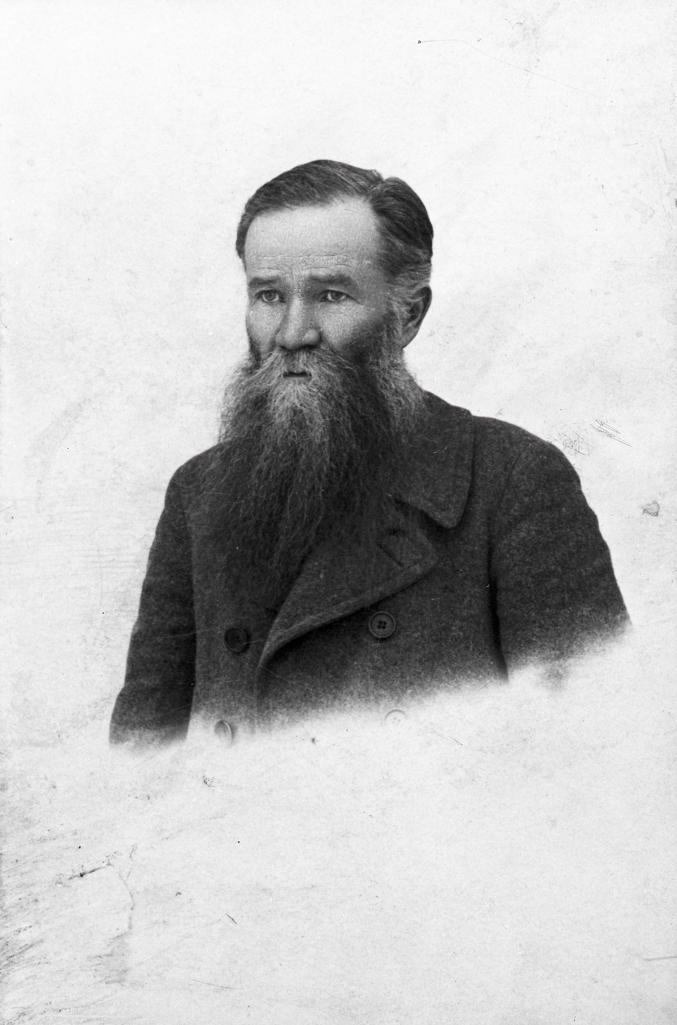

44. Дед Халла (Hallan ukko), он же Юхо Хейккинен (Juho Heikkinen, 1863-1938) был оленеводом, дегтярем, политическим и общественным деятелем, и еще и на Достоевского был чем-то похож. Сын мастера-кузнеца и пасторской падчерицы, в детстве он жил в Каяани, единственном городе региона Кайнуу, где ходил в школу, и в Оулу, где ходил в лицей; уже в юные годы у него проявилась отличная деловая жилка, и он успешно работал приказчиком у каяанского купца Берга, торговавшего дегтем и мехами. Ему было всего 18, когда Берг отправил его заведовать магазином в Хюрюнсалми. Тут он женился, и со временем уволился от купца и завел свое дело — магазин, пару дегтярных заводиков и оленеводство. Оленей у Хейккинена было до 500, и нужны они были ему не на мясо, а для перевозки дегтя с заводиков к реке Оулуйоки, по которой деготь дальше сплавляли в Оулу. Поселился он в глуши, на хуторе Халла, который сначала снимал, потом выкупил, потом из-за долгов снова был вынужден продать и арендовать у нового владельца.

В 1907-1911 и 1917-1922 Хейккинен был депутатом от партии Аграрного союза, и через эту политическую деятельность сошелся также с егерским движением — стал помогать добровольцам, выезжавшим в Первую Мировую из Финляндии в Германию, учиться воевать против России. Единственный возможный путь из Финляндии лежал через север, через глухие участки границы со Швецией, и по пути к границе многие сочувствующие егерскому движению крестьяне укрывали активистов в различных хижинах в глухих местах на лесах и болотах. Вот и Хейккинен содержал егерский "этап", один из главных в Восточной Финляндии, даже на острове лесного озера Саариярви специально им хижину поставил. Помимо активистов, он также помогал бежать из России и Финляндии германским пленным — 160 человек в общей сложности. Стал, в общем, одной из центральных фигур всего егерского движения. А после Февральской революции Хейккинен уже 7.4.1917 в Суомуссалми созвал в церковь народ и агитировал там за независимость Финляндии — еще до того, как это стало мэйнстримом (финские политики тогда еще не решались на такое замахиваться) — и за присоединение к ней российской Карелии, конечно же, куда ж мы без этого.

45. Благодарные егери, в составе Союза егерей (Jääkäriliitto) и по инициативе известного генерала Валлениуса, одного из самых известных фанатов идеи Великой Финляндии и фигур Лапуасского движения, выкупили хутор в 1929 и подарили его снова Хейккинену-Деду Халла, и он жил там до самой смерти, а потом его сын после него. В 1959 главное здание хутора, 1813 года постройки, большое — 27 м в длину, решили перенести в Хельсинки, в музей-скансен Сеурасаари, где им по сей день и можно полюбоваться. Я там был один раз давным-давно, надо бы как-нибудь наведаться, теперь-то я на порядки лучше знаю контекст различных его построек, чем лет десять назад пытался понять, что ж там во всех этих стареньких избушках такого особенного.

46. Но хутор Халла тоже можно посетить — там разрешен свободный доступ к памятнику Деду Халла. В хуторе интересно то, что это типичный для Кайнуу, а также Северной Карелии и Северной Савонии, хутор на вершине пологой сопки. Земледелие в этих краях, конечно, совсем не то же, что в находящейся на тех же широтах у Ботнического залива Остроботнии; тут климат намного континентальнее, плотность населения была намного меньше, и те, кто все-таки тут селился, старались делать это не где пониже, а где повыше, на сопках — конечно, на невысоких и не очень очерченных, но все же. На сопках была более плодородная земля и меньшая вероятность заморозков. Земледелие на них было, конечно, подсечно-огневое, сохранявшееся тут на востоке вплоть до начала 20 века.

Более всего деревнями и хуторами на сопках известна финская Северная Карелия — ряд таких деревень в ней объявлен одним из 27 национальных ландшафтов Финляндии (Северо-Карельские деревни на сопках, Pohjois-Karjalan vaarakylät), но многие места в Кайнуу и особенно тут в Хюрюнсалми — самой рельефной части Кайнуу — тоже вполне показательны в этом плане, и хутор Халла в их числе — здесь хорошо заметна выпуклость вершины сопки. Над окружающей местностью сопка возвышается метров на сорок, но она очень широкая и пологая, если ее просто по той дороге проезжать, то особо и не заметишь.

47. Хозяйственные постройки сохранились довольно аутентично, и сено на сопке до сих пор косят, но вместо главного дома теперь стоит только современный дачный коттеджик. Судя по солнечной панели, электричество на хутор так никогда и не провели.

48. Ну и памятник Деду Халла стоит теперь с надписью "Фонд Халла установил этот валун в честь проделанного хозяевами стоявшего на этом месте дома, Юхо и Лики Хейккинен, жертвенного труда во благо егерского движения".

49. Егери егерями, но еще одно интересное место в округе — остатки одного из дегтярных заводиков Деда Халла. Обычно его зовут "скипидарным заводом", tärpättitehdas — скипидар на нем тоже гнали. Заводик находится близко к началу 14-километрового пешего маршрута вокруг заповедного озера Саариярви (Saarijärvi, фин. Островное озеро) — того самого, на острове на котором была хижина егерей, да и остается тоже, только попасть на этот остров возможности особой нет, иначе как зимой по льду. Это совсем недалеко от хутора Халла, по той же лесной гравийке следующая своротка. Весь маршрут я не проходил, но на заводик было интересно посмотреть.

50. Лес по пути к заводику. Довольно сырой участок. Выбирать для краеведческой поездки в Кайнуу июль месяц вообще было рискованным делом — на востоке и севере Финляндии в середине лета комары заживо сожрать могут. В этом году, однако, из-за июньских дождей и потом июльской жары ситуация с комарами была на удивление терпимая, кроме самых сырых и тенистых мест, зато совершенно безбожно расплодились слепни, с которыми у меня до сих пор исторически как-то никогда проблем не было, а тут кругом эти бомбовозы летали.

51. Для морошки сезон самый лучший был, но ее собирать было некогда.

52. Заводик Деда Халлы стоял у этой небольшой речки, именуемой рекой Находки — Лёйтёйоки (Löytöjoki).

53. Осталось от заводика, конечно, очень мало. Интересно здесь то, что это вообще был именно заводик. Сосновый деготь, черное золото Финляндии и особенно региона Кайнуу, исторически изготовлялся прямо в лесу, в так называемых дегтярных ямах (tervahauta), где лес складывали специальным образом в кучу, прикрывали дерном, поджигали, оставляли тлеть и ждали несколько дней, пока из вставленной в середину трубки не потечет продукт пиролиза дерева — деготь. Деготь был незаменим для смоления деревянных судов, и исторически до начала 20 века был одним из важнейших экспортов Финляндии — банально потому, что в ней сосновых лесов хватало и хватает выше крыши, особенно ближе к востоку страны, в то время как в континентальной Европе свои леса давно извели.

Заводик на Лёйтёйоки Дед Халла поставил в 1924 году, когда уже мировой спрос на деготь падал — век деревянных судов заканчивался — но упрямый дед-последний дегтярь не сдавался. Дед Халла занимался промышленным производством дегтя с тех пор, когда еще не был дедом, с 1890, для чего нанял инженера Кари Лёфйельма (Kari Löfhjelm) из Оулу, который ему разработал технологический процесс. Сердцем заводика была вот эта реторта, в которую загружали по 4 куб. м расколотых на мелкие куски сосновых пней и поддерживали высокую температуру на протяжении полутора суток. Сначала при температуре 260 °C через отверстие в крышке удалялись летучие фракции, потом повышали до 420 °С, и уже снизу тек деготь.

54. Летучую фракцию охлаждали, конденсируя в жидкость, и ее перегоняли с водяным паром в отдельном котле поменьше, в результате чего получался скипидар и пековое масло, из которого затем получался пек.

55. Иллюстрации процесса.

56. Восстановленный кран, вероятно, для загрузки реторты, и другие оставшиеся артефакты. Сохранилось от завода, конечно, мало что. Он проработал до Зимней войны, до осени 1939 (Дед Халла сам в 1938 умер еще), а потом в 1942 немцы, строившие полевую ж/д (она прошла всего в полукилометре отсюда, а сейчас, понятное дело, идет вместо нее современная ж/д дальше за Хюрюнсалми) растащили для своих потребностей все, что могли, в том числе медные трубки холодильника — самый ответственный с технологической точки зрения компонент.

57. Сам мостик через речку восстановлен по чертежам старого моста, построенного для дегтярного завода.

58. Дед Халла был не первым, кто выгонял деготь в реторте вместо традиционных ям (первые такие заводики появились в 1890-х, а к 1920-м были уже основным способом получения дегтя), но он стал одним из последних дегтярей. После войны эта отрасль промышленности окончательно сошла на нет, и скипидар теперь получают как побочный проект производства целлюлозы, а деготь в наши дни в Финляндии производит всего несколько маленьких предприятий, например, в Кайнуу Lentiiran Terwa, причем, как я понимаю, уже снова традиционным методом. Деготь используется до сих пор, например, для смоления деревянных крыш старых церквей, и в наши дни мировым лидером в производстве дегтя, как и почти всего остального на свете, стал Китай. Ну а заводик Деда Халлы был отреставрирован до нынешнего состояния Музейным ведомством в 2000 году, о чем рассказываатся в этой избушке для привала. Теперь он является, насколько мне известно, уникальной достопримечательностью в масштабах всей Финляндии, хоть, конечно, и не особенно визуально впечатляющей.

59. В честь Деда Халлы назвали в свое время и горнолыжный центр Уккохалла (Ukkohalla). Он был открыт в 1988, почти одновременно с Пальяккой, располагающейся неподалеку, на стороне соседней с Хюрюнсалми Пуоланки — тогда вообще в конце 1980-х был какой-то резкий бум этих горнолыжных центров. Уккохалла оказалась более удачным проектом, чем Пальякка — горнолыжный центр тут сейчас значительно больше, в то время как Пальякка и вовсе с 2022 года не действует. Тем не менее, каким-то образом я даже не слышал про Уккохаллу до этой поездки.

60. Как видно на этой панораме с верхушки горнолыжных склонов, Уккохалла оказалась весьма удачно расположена; напротив горы со склонами, Пиени-Туомиваара (Pieni Tuomivaara, фин. Малая Черемуховая сопка), через озеро Сювяярви (Syväjärvi, фин. Глубокое озеро) возвышается другая гора, Исо-Туомиваара (Iso Tuomivaara, фин. Большая Черемуховая сопка). Исо-Туомиваара — самая высокая (естественная) точка всей области Кайнуу, 388 м над уровнем моря, около 180 м над озером.

61. Тут видны большие коттеджи на склоне Исо-Туомиваары, а на заднем плане, чуть повыше на сопке, еще несколько хуторов такого же типа, как Халла. А в озере видны трамплины — летом тут занимаются вейкбордингом. Но, конечно, летом тут все равно довольно малолюдно; эти все горнолыжные центры — весьма приятные места, где можно без проблем и без толп, но с хорошим комфортом остановиться летом-осенью в ходе такой краеведческой или походной поездки.

62. А где-то там на западе будет соседний массив Пальякка.

63. На Пиени-Туомивааре, куда я заехал полюбоваться видами, стоят над склонами такие вот современные модные коттеджики со стеклянной стеной и крышей, чтоб северным сиянием любоваться. Летом сейчас, по-видимому, закрыты, в них наверняка та еще теплица в жару-то.

64. Отель Уккохаллы. Удобно, что тут сделали магазинчик продуктовый, иначе отсюда далеко и неудобно было бы за едой ехать, на Пальякке вот нет магазина.

65. Ну, так мы плавно перешли к природе. Еще одна хорошая природная достопримечательность в пешей доступности от Уккохаллы (тропка идет в 4.5 км, хотя на машине еще проще доехать) — водопад Комуланкёнгяс (Komulanköngäs). Водопад высотой 6 м особо известен тем, что это водопад двойной — река Сювяйоки над водопадом делится на два русла, которые в паре десятков метров друг от друга по отдельности падают в этот прудик. Больше таких сколько-нибудь крупных/известных двойных водопадов в Финляндии я и не припомню.

66. Водопады с другой точки.

67. Левый и правый по отдельности.

68. Над правым водопадом можно найти водяную мельницу, действовавшую до 1980-х (запертую, к сожалению), и сауну по-черному.

69. Водопад находится у тропы Урхо Кекконена (UKK-reitti) — старого очень длинного, в районе тысячи километров, пешего маршрута через всю приграничную Восточную Финляндию. По легенде, знаменитый президент Кекконен еще в свои премьер-министрские годы проходил сам этот маршрут то ли пешком, то ли на лыжах; в реальности целиком он его едва ли проходил, но достаточно большие участки точно. Маршрут был проложен в 1980-х, но не содержится целиком в наши дни, только на отдельных участках поддерживают тропу (с разметкой, мостками через болота, мостами через речки и прочим, без чего проходить маршрут весьма затруднительно). В частности на этом участке в 23 км севернее, в Пуоланке, будет другой очень известный водопад, Хепокёнгяс (Hepoköngäs).

Само название Комуланкёнгяс предположительно закрепилось за водопадом тоже с легкой руки Кекконена; ближайший хутор, как раз один из тех на Исо-Туомивааре, которые были видны с лыжных склонов, зовется Комула, и там когда-то жил друг Кекконена, ножевой мастер Сетти Керянен (Setti Keränen, 1892-1989).

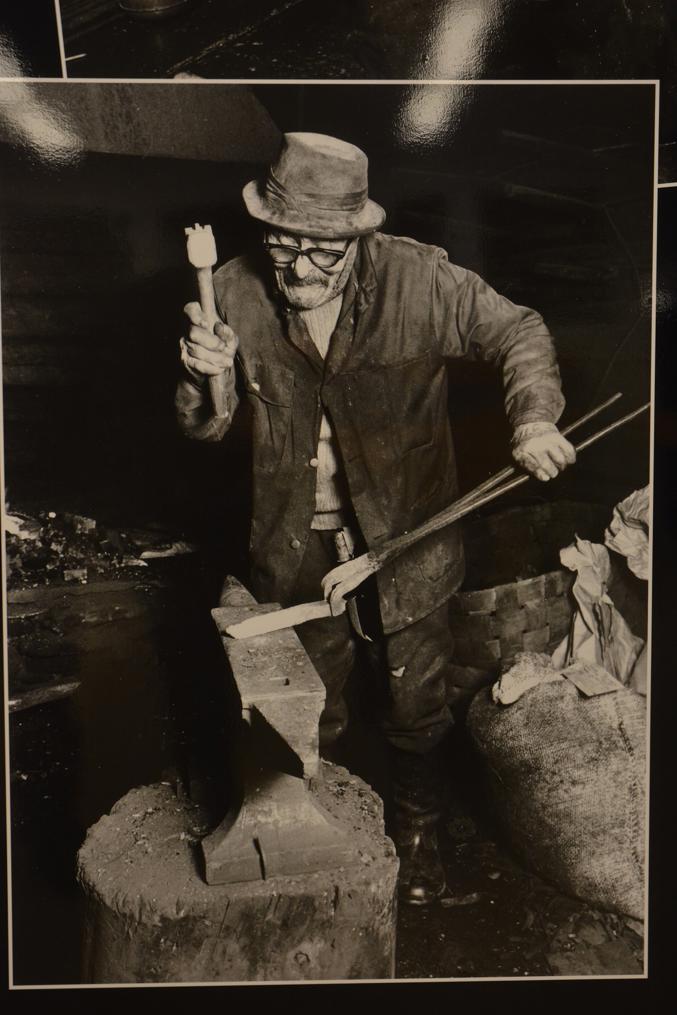

70. Ножами, собственно, Хюрюнсалми тоже исторически известен — здесь по сей день мастера делают характерные ножи ручной работы, именуемые "Томми" (Tommi-puukko). Пошли они от отца этого Сетти Керянена, Калле (Kalle Keränen, 1844-1912), который, уже будучи неплохим кузнецом, в Великие Голодные годы в 1860-х пошел отсюда на юг, на знаменитый завод Fiskars, где отточил свое ремесло под руководством английского мастера Томаса Вудварда — от которого и пошло название "Томми" — и спустя несколько лет вернулся в Хюрюнсалми и стал здесь зарабатывать изготовлением ножей. Его сын Сетти делал в числе прочего ножи для егерей, которых Дед Халла переправлял на запад, и от них ножи стали приобретать более широкую известность. В наши дни нож "Томми" проще всего купить у компании Kainuun Puukko, правда, вопреки названию, работают они по крайней мере в наши дни не в Хюрюнсалми и вовсе не в Кайнуу, а в Оулайнене в Северной Остроботнии. Но в Хюрюнсалми их тоже точно делают, но, наверное, надо знать, у кого заказывать. Даже прямо в местном учебном центре (kansalaisopisto) старый мастер до сих пор учит этому ремеслу.

71. Пейзажем сопок же можно полюбоваться еще чуть дальше на запад, на тропе Мустаринда (Mustarinda). Название означает буквально "черная грудь", но на современном финском это было бы Mustarinta. Mustarinda — это на карельский манер, и это было на самом деле одно из старых имен для медведя. Как известно, финны (и карелы) избегали называть медведя его истинным именем, которым, скорее всего, было oksi, в карельском ohto, в современном финском otso; а наиболее распространенное слово для медведя karhu просходит от karhea, "грубый, шершавый" (о шерсти). Тропу так назвали и оборудовали какие-то местные деятели искусства, которые также рядом с ее началом построили тут себе такое вот ателье Мустаринда и живут тут по очереди.

72. По всей тропе я не ходил, только по участку до смотровой вышки. Тропа проложена по старому еловому лесу по одной из сопок массива Пальякка (Paljakka). Пальякка занимает довольно большую территорию, где-то 7x15 км, это только ее северо-восточный край; упомянутый одноименный горнолыжный центр находится по другую сторону, западную. В числе прочего на Пальякке есть заповедник, достаточно приличных размеров для заповедника, 29.5 кв. км; его небольшую часть, ближе к горнолыжному центру, можно осмотреть, есть официальная тропа (в заповедниках разрешено ходить только по тропам, если они есть, а в мелких их обычно и нет). Ну это тоже уже на стороне Пуоланки, и я пока не бывал там.

Словом paljakka обычно зовется местность на вершине лапландских тундр, где деревья уже не растут, только карликовая береза и подобная растительность стелется по земле (от слова paljas — "голый, босой, обнаженный (не о человеке в целом)"). Но почему такое название дали этому массиву, непонятно — тут как раз все сопки вполне себе лесистые, никаких лысин на них на карте не видно, да и неоткуда им тут взяться.

73. Смотровая вышка же тут довольно высокая, двадцатиметровая, надо же, чтоб была выше елок. Технически именно вершина этой вышки является самой высокой точкой Кайнуу, доступной пешком — 404 м.

74. Виды, конечно, ожидаемые — зеленое море во все стороны, по пологим-препологим сопкам, кварцитовым корням древних, давно разрушившихся гор-Карелидов. Можно различить склоны Уккохаллы и ветряки, скорее всего на горе Лумиваара к юго-востоку (тезка села Лумиваара из Ладожской Карелии, да). В Кайнуу мало ветровых электростанций, да и во всей Восточной Финляндии их почти что по пальцам пересчитать можно; ветровая энергетика у нас — западная тема, особенно во всех регионах Остроботнии. На западе у моря лучше дует, конечно, но более важно тут то, что исторически финские вояки обычно запрещали строить ветряки на востоке, так как это предположительно мешает радарам, направленным в сторону России. Сейчас вроде попроще с этим стало, по крайней мере в Кайнуу сейчас обычно разрешают. С другой стороны, сейчас и строят эти ветряки уже не так активно — не очень выгодно уже, нередко бывает электричество бесплатное или с отрицательной ценой, когда по всей Финляндии дует хорошо, да и гос. субсидии вроде уже не особо на эти ветряки дают.

75. Ну и последнее место, куда можно заглянуть — ущелье Хииденкиркко (Hiidenkirkko, фин. Церковь лешего), единственное место из восточной части Хюрюнсалми в этом посте. И единственное, где я был до 2025 — эти фотографии с сентября аж 2016.

76. Несмотря на то, что большая часть всего региона Кайнуу расположена на возвышенностях с сопками, обводы этих сопок почти неизменно очень плавные, и выходов скал на поверхность, типичных в Южной Финляндии, тут как раз-таки на удивление мало. Но зато на удивление много довольно эффектных ущелий. Самые известные — Хииденпортти в одноименном национальном парке в Соткамо и совершенно огромное Юлма-Элккю в национальном парке Хосса в Суомуссалми. В Хюрюнсалми же можно упомянуть это Хииденкиркко, а также ущелье Вортикка (Vortikka) на южном склоне Пиени-Туомиваары.

77. Лишайник и ягель на обрывах ущелья.

78. И грибы и валуны рядом.

79. Не помню, как мы тогда по дороге на север, в Восточную Лапландию, решили тут остановиться — ехать сюда довольно неудобно по грунтовкам — видимо, я случайно заметил на карте что-то интересно звучащее; хоть с финским языком я тогда был почти не знаком, но уже догадывался, что "hiiden" и "kirkko" вместе, скорее всего, означают какую-то интересную природную формацию.

Есть в Хюрюнсалми, конечно, и другие стоящие природные достопримечательности — природа в Кайнуу вообще прекрасна, хоть и не настолько драматична, как дальше на север в Койллисмаа и Лапландии — а также и некоторые рукотворные, например, площадка, где организуется чемпионат Финляндии по болотному футболу (suopotkupallo) — есть тут такой нишевой полушуточный вид спорта, см., например, видео от 2014. Но всего не объедешь и не сфотографируешь, как обычно. Ну да оно и к лучшему, посты в блоге все-таки не резиновые :)