Кухмо (Kuhmo) — небольшой приграничный городок в Восточной Финляндии, в области Кайнуу. Это единственный город региона, помимо регионального центра Каяани, но, конечно, "город" тут одно название, 7.4 тыс народу, из которых в самом городе живет около 5 тыс., остальные в редких деревнях и хуторах.

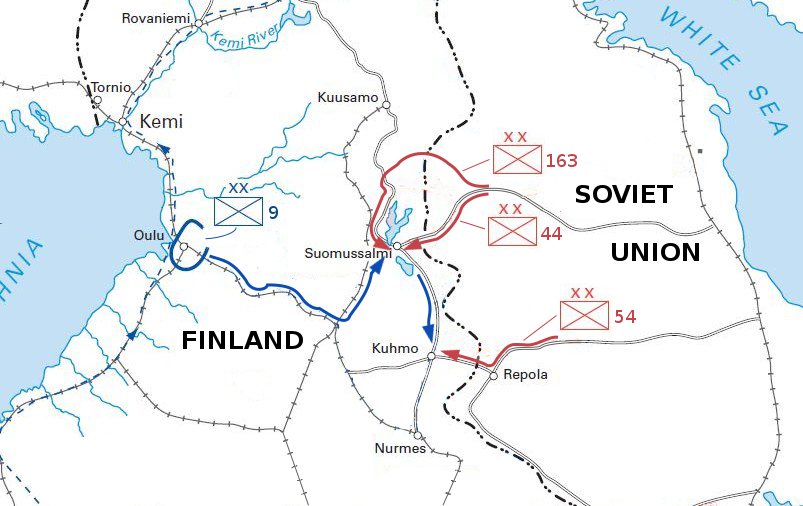

Кухмо интересен, конечно, природой, которая тут местами весьма дикая и нетронутая, но начать я бы хотел с поста про местные сражения Зимней войны 1939-1940. Наряду с соседним с севера Суомуссалми, с его знаменитой Раатской дорогой, Кухмо — одно из всего нескольких мест на современной территории Финляндии, которые война затронула непосредственно (ну, если не считать бомбежки, само собой). Конечно, основные сражения тогда были на Карельском перешейке и в Приладожье — на территориях, которые Финляндия утратила по итогам войны. Но здесь, в Кайнуу, СССР тоже повел наступление, надеясь стремительно дойти до самого города Оулу на Ботническом заливе и рассечь страну пополам в ее самом узком (порядка 200 км по прямой) месте; но при этом территориальных претензий Финляндии он в этих краях не выдвигал, и этот участок границы остается по сей день самой старой границей Финляндии — со времен Тявзинского мира, с 1595 года.

Поэтому неудивительно, что финны с тех пор поставили тут ряд памятников на местах сражений, реставрировали старые полевые укрепления в нескольких местах, открыли довольно крупную выставку техники у ведущей в сторону границы дороги, а также и музей войны в Калевале — на окраине города, у отеля "Калевала" и "Калевальской деревни". Кроме Суомуссалми и Кухмо, война зашла внутрь современных границ также южнее, в Лиексе и Иломантси, и севернее, в Салле. На всех этих направлениях финны сумели отбиться самое позднее в первой половине января 1940, и линии фронта стабилизировались, а вот под Кухмо продолжали ожесточенно драться до самого конца войны.

На Кухмо СССР отправил 54-ю горную дивизию, из находившихся по ту стороны границы Ребол (Repola) — это карельское село известно в основном тем, что наряду с соседним Поросозером (Porajärvi) оно де-факто находилось в составе Финляндии в 1918-1920, а также в 1939 на переговорах перед войной СССР предлагал передать их снова Финляндии в обмен на свои требования на Карельском перешейке и проч. Через границу здесь ведет небольшая старая лесная дорога — Саунаярвская (Saunajärventie), такая же по сути, как Раатская в Суомуссалми (фактически дорога упирается в погранзаставу, движение через границу тут при независимой Финляндии никогда не было разрешено). Дивизия (если точнее, ее разделили — два полка на Кухмо и один южнее на Лиексу) должна была соединиться с наступавшей на Суомуссалми 163-й и идти далее на Каяани и Оулу.

54-я горная дивизия под командованием комбрига Николая Гусевского стала одним из наиболее успешных советских подразделений на северных фронтах Зимней войны. В отличие от многих других, она была хорошо экипирована и готова к ведению боевых действий в зимних условиях; и набрана она была из жителей Карелии и Мурманской области, это не украинцы-бедолаги разгромленной на Раатской дороге 44-й дивизии, которые и лыж-то в жизни не видели. У финнов это направление прикрывал 14-й отдельный батальон (ErP 14), состоявший по большому счету из местных пограничников.

Как и под Суомуссалми, начальная расстановка сил была сильно не в пользу финнов — как и на других северных направлениях, финны попросту не ожидали, что русские притащат в эти ебеня целые дивизии (*); и эти-то отдельные батальоны тут поставили с целью в случае войны сразу контратаковать и перевести бои на территорию советской Карелии, что, конечно, было крайне малореалистичным сценарием. В результате в первые дни войны русским удалось продвинуться на этом направлении глубоко, примерно на 45 км от границы. СССР пробил главную оборонительную линию в Саунаярви, овладел развилками в Сивакке (на Лиексу) и Расти (на Нурмес), и остановить их удалось сильно дальше, на спешно подготовленной линии в местечке Юркянкоски (Jyrkänkoski, фин. Крутые пороги), где до центра Кухмо оставалось лишь 12 км — сам Кухмо, довольно крупный поселок, пришлось эвакуировать. Это было 13.12.1939. С южной стороны, по дороге на Нурмес, русских также остановили, линия фронта установилась примерно в те же дни в районе хутора Маунуваара.

(*) В наши дни в северной части Кухмо в Россию ведет достаточно крупная дорога, трасса 89, а также и железная дорога, и погранпереход Вартиус (разумеется, сейчас закрытый с 2023, как и все остальные). Они ведут к российскому городу Костомукша, и были построены в 1970-х вместе с самой Костомукшей — весь город и его пути сообщения являются крупнейшим примером советско-финляндского сотрудничества после войны. В 1939 ничего подобного еще не существовало, а с советской стороны тут были еще более глухие места, чем с финляндской.

К счастью, здесь, как и под Суомуссалми, финны смогли очень оперативно перебросить несколько частей резервной 9-й дивизии из Оулу (25-й пехотный полк (JR 25), 9-й легкий отряд (KevOs 9)) — только благодаря им и удалось остановить наступление в этих точках. Финскую группировку на этом направлении после этого стали звать бригадой Вуокко — ею командовал подполковник Аксель Вуокко.

С Юркянкоски мы и начнем, потому что в этом месте у дороги неожиданно обнаружилась весьма обстоятельная экспозиция разнообразной преимущественно трофейной техники. В наши дни это относительно крупная дорога, трасса 75 на Нурмес — развилка в Расти на более мелкие дороги к границе будет несколько южнее.

1. Посмотреть тут в леске у придорожной стоянки можно много чего, начиная с памятника, отмечающего крайнюю точку продвижения противника.

2. Ход сражений подробно проиллюстрирован и расписан на информационных щитах, где информация переведена также на немецкий и на русский. На карте видно, что практически все места находятся вдоль одной Саунаярвской дороги, плюс несколько также чуть севернее, на отходящей от Саунаярви другой дороге, через деревню Киекинкоски, обходящей вытянутое озеро Ламмасъярви с севера.

3. На берегу протоки Юркянкоски были сооружены такие вот противотанковые заграждения, восстановленные в наши дни.

4. А уходящий в озерцо Юля-Салминен ряд гранитных надолбов был установлен уже после Зимней войны; эта позиция, как и более близкая к границе Саунаярви, вошла в состав построенной в 1940-1941 новой оборонительной линии Салпа (Salpalinja, фин. "линия-засов"). Линия прикрывала всю новую границу, но фактически как непрерывная линия построена была только на юге, между Финским заливом и Сайменской озерной системой, где на ее мощные бункеры можно как полюбоваться в паре музеев, так и просто при желании поискать на местности заброшенные. Дальше оборонительной линией служили сами озера, а севернее укреплены были только окрестности ведущих к границе относительно немногочисленных дорог — как и здесь.

5. Восстановленные траншеи.

6. Рядом видна классическая шведская 37-мм противотанковая пушка Бофорса образца 1936 года, по финской номенклатуре 37 K/36 или 37 PstK/36. В Финляндии их производил по лицензии Государственный артиллерийский завод (Valtion Tykkitehdas, VTT) — был и такой когда-то, ныне завод Valmet в Раутпохья в Ювяскюля, после войны артиллерии там больше почти никогда не производили. Но на момент начала Зимней войны еще только начинали производство этих пушек, так что воевали примерно сотней закупленных до этого в Швеции; своих потом в 1939-1941 произвели 355 и еще 42 получили польских от немцев. Советские танки Зимней войны (Т-26, Т-28, БТ) пушка пробивала исправно, Т-34 уже не могла. Тем не менее, они еще до самого 1986 стояли на вооружении, использовались для поддержки пехоты. Данная конкретная пушка произведена в Финляндии уже после Зимней войны, в 1941.

Экспозиция в Юркянкоски включает в себя преимущественно артиллерию (ну потому что а какая еще техника у финнов и была-то особо), и в этом отношении является, наверное, довольно уникальной — я не помню больше нигде в таком количестве чтобы было что-то выставлено. По идее все выставленные модели должны быть также в Финляндском артиллерийском музее (Suomen Tykistömuseo) в Хямеэнлинне — не был там до сих пор почему-то, как и в танковом музее там же недалеко в Пароле (вечно так, по ебеням езжу, а основные места пропускаю) — но помимо этого, едва ли где-то еще столько сразу.

7. Типичная невосстановленная траншея.

8. Из артиллерии самое большое орудие — гаубица 152 H 88-37. Это трофейная советская 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20), одна из наиболее массовых и удачных моделей артиллерии 20 века. "88" означает финскую модернизацию образца 1988 года, на заводе Tampella; они были списаны лишь в 2007. Эта гаубица произведена тоже в 1941.

9. Киоск. Предположительно женщины-резервистки продают летом прохладительные напитки, но я не застал — то ли уже не продают, то ли уже закрылись, дело к вечеру было. Вся экспозиция, собственно, поддерживается местным отделением Союза резервистов (Reserviläisliitto). Справа в дырку можно пожертвования кидать им :) На стене висят в числе прочего выцветшие объявления местного историка Вяйнё Мононена, рекламировавшего свою книгу про лыжную бригаду Долина, про которую я еще упомяну ниже.

10. Остатки советской полевой хлебопечки и кухни.

11. Единственный танк экспозиции — Т-26 образца 1933 года, главный танк Зимней войны. Танки оказались весьма уязвимыми и перед противотанковыми пушками, и перед знаменитыми "коктейлями Молотова" (тоже оружие, которое было эффективно против легких танков 1930-х, но уже бесполезно перед Т-34 и КВ), но все-таки танк есть танк, штука опасная.

12. Но именно Т-26 финнам удалось довольно много взять трофейных, и этот, конечно тоже к ним относится, что очевидно по финской номерной табличке Ps.163-45. Все финские танки, и в войну и до сих пор, имеют обозначение Ps. (panssari) и номер.

13. Внутрь танка даже можно залезть! Внизу там пустая коробка, правда, но башня еще относительно аутентично выглядит.

14. Минометы: 81 Krh/38, 120 Krh/38. Первый свой, второй, калибром побольше, трофейный.

15. Трофейная 122-мм гаубица образца 1910/1930 годов (122 H/10-30). Финны захватили их около 30 в Зимнюю войну и 145 в Войну-Продолжение 1941-1944, и тоже в Германии закупали еще.

16. Трофейная 76-мм полковая пушка образца 1927 года (76 RK/27). Захватили 54 в Зимнюю войну и около 200 в Войну-Продолжение.

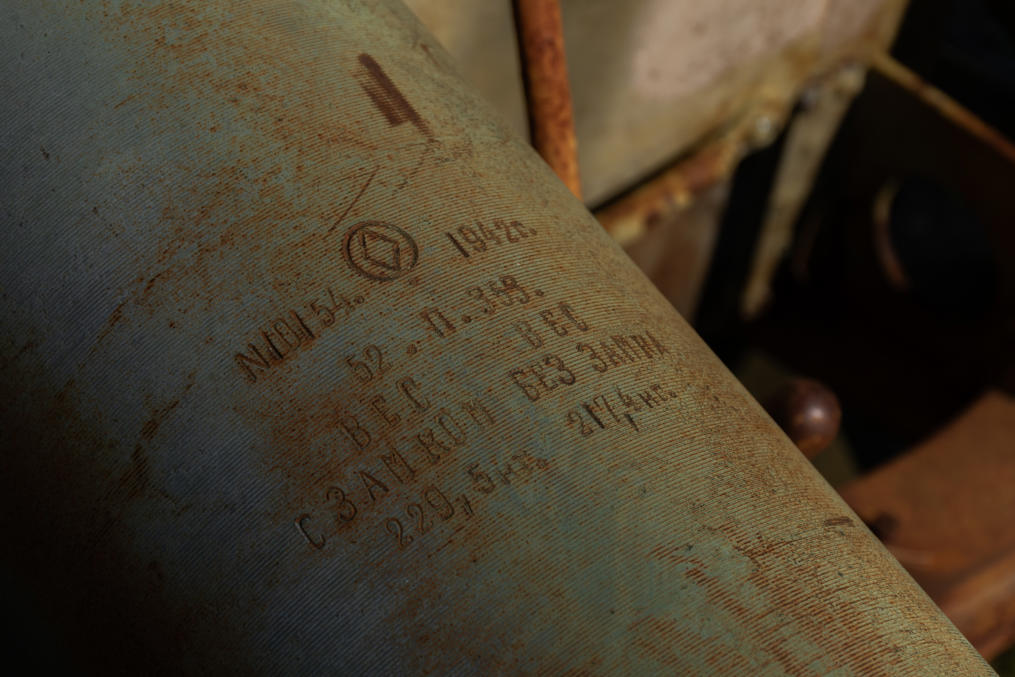

17. Трофейные орудия тоже оборудованы все финскими табличками с моделью, номером, датой производства, и другой табличкой с произведенными ремонтами.

18. А изначальные заводские данные выбиты на казенной части.

19. Слева трофейная 152-мм гаубица образца 1909/1930 годов (152 H/09-30); захвачено 14 в Зимнюю войну и 85 в Войну-Продолжение. Справа 155-мм гаубица Canon de 155 C Mle 1917 Schneider (155 H/17), французская — их купили у немцев около 150 в 1940-1944.

20. Если не ошибаюсь, это заводское клеймо, ромб в круге, которое тут на большинстве советских орудий, означает Мотовилихинские заводы из Перми.

21. Платформа для перевозки танков и другой тяжелой техники. На табличке сказано только, что французская. Справа лебедка для установки противотанковых надолбов и прочего.

22. Трофейная 76-мм дивизионная пушка образца 1936 года, Ф-22, по-фински 76 K/36. Разрабатывалась с возможностью использования как зенитная, что в реальности никогда не использовалось и оказалось очень неудачной идеей, но в остальном финнам пушка очень нравилась. 37 захвачено в Зимнюю войну и 49 в Войну-Продолжение (в английской википедии чуть другие цифры и опять-таки упоминаются перекупки у немцев).

23. Интересный экспонат, модель картонной палатки (с деревянным каркасом), производившейся на заводах лесопромышленной компании Enso-Gutzeit (ныне часть Stora Enso), в те годы принадлежавшей государству. Их использовали из-за дефицита ткани, произведено было более 20 тыс. Данная палатка является копией тех палаток — она фанерная, а не картонная.

24. Французская осадная пушка Canon de 120 mm modèle 1878 конструкции полковника де Банжа (120 K/78). Совсем то есть архаика уже. Франция (которую на тот момент еще не оккупировали) в Зимнюю войну подарила Финляндии 78 таких пушек, также немцы позже в Войну-Продолжение продали 24 пушки из Польши.

25. 1881 год производства.

26. Перед домиком, наверное, использующимся для мероприятий резервистов — еще две старушки: шведская 75 K/02, всего лишь 12 их было, и русская 76-мм полевая пушка образца 1902 года 76 K/02. Вот эти уже не трофейные и не полученные в помощь, они стояли на вооружении на момент начала Зимней войны. И русская, таким образом, была не трофейная, а еще оставшаяся от русских гарнизонов после 1917, всего 208 штук — это и было самое массовое финское орудие в Зимнюю войну. Позже еще 54 перекупили польских у Германии, а трофейных захватили всего 5 — в СССР их с тех пор большинство модернизировали уже. Эта шведская пушка реально сражалась под Суомуссалми, а русская под Кухмо — таблички висят.

27. Русская пушка 1917 года выпуска, с Путиловского завода, ствол отремонтирован в 1940 и 1943.

28. За этим домиком чуть в лесу можно найти копию финского опорного пункта с Войны-Продолжения, с фронта Рукаярви (Ругозера), в российской Карелии напротив Кухмо, к востоку от Ребол. Название Рукаярви (Rukajärvi) — Ругозеро по-русски — было, наверное, в Финляндии популяризовано фильмом 1999 года "Дорога на Рукаярви" (Rukajärven tie), ставшим самым популярным отечественным фильмом 1990-х.

29. Обратите внимание на знак "высокое напряжение" — сейчас подобные штуки, как и, например, мостки для походных маршрутов, и многое другое строят из повторно используемых деревянных столбов мелких ЛЭП. Они и без знаков опознаются также по характерной зеленоватой пропитке.

30. Еще какие-то домики, в одном из которых музей "лотт" (членов военизированной женской добровольческой организации "Лотта Свярд"), но тоже все закрыто.

31. Ну и самое уникальное — остатки "Форда" 1934 года выпуска, принадлежавшего уже упоминавшемуся в начале комбригу Гусевскому, командовавшему 54-й дивизией. Машина была уничтожена в "котле" в Лувелахти, я так и не понял, погиб ли тогда комбриг (он умер то ли в 1940, то ли в 1941, непонятно, в сражении или по иным причинам). До Лувелахти еще дойдем ниже.

32. Ну а в общем и целом про эту выставку можно сделать выводы, что во-первых она более актуальна для Войны-Продолжения, для 1941-1944 уже — многие модели в Зимнюю войну еще отсутствовали или были приобретены/захвачены в незначительных количествах. Во-вторых, конечно, впечатляет, сколько всего трофейного использовалось (и причем и после войны многое оставалось на вооружении еще много десятилетией), в целом хорошо понятно, чем воевали и какая сборная солянка выходила. В-третьих, хорошо заметно, насколько к Войне-Продолжению Финляндия подошла более подготовленной, чем к Зимней войне. Ну, это, конечно, достаточно общеизвестные факты, тут просто наглядно.

33. Но вернемся в декабрь 1939. На северном направлении, в обход озер, советское наступление силой одной роты удалось отразить "отряду Кекконена" (Kekkosen osasto), 270 человек, возглавляемых лейтенантом Кекконеном, изначально командовавшим 1-й ротой 14-го отдельного батальона. Знакомая фамилия, да? Юсси Кекконен (Uuno Johannes (Jussi) Kekkonen, 1910-1964) действительно был младшим братом будущего президента Кекконена. Зимнюю войну он прошел успешно, а в 1941 в начале Войны-Продолжения был тяжело ранен на Рукаярвском/Ругозерском направлении, потерял зрение, вышел в отставку в звании майора, и после войны остаток жизни работал управляющим у судовладельца Рагнара Нордстрёма — того самого полковника-большого симпатизанта нацистов, про временное бегство которого в Швецию в конце войны я рассказывал в посте про Средний Торнедален, про тропу "Полковничий схрон" в Пелло.

Русским удалось на этом вспомогательном направлении к северу от озер дойти до хутора Тюряваара (Tyrävaara), в 15 км от Кухмо, откуда отряд Кекконена их и выбил 23.12.1939. Русские оказались отброшены на 25 км до деревни Киекинкоски (Kiekinkoski), уже недалеко от границы, где Кекконен их окончательно добил 28.12.1939. В этом направлении я не ехал, так что фото памятника с Тюряваары из вики.

34. Эта победа финнов сделала растянутую по Саунаярвской дороге 54-ю дивизию уязвимой с севера. Воспользоваться этим удалось не сразу, с месяц шли только небольшие перестрелки и стычки, пока высвободившиеся основные части 9-й дивизии полковника Ялмара Сииласвуо (Hjalmar Siilasvuo) не удалось перебросить с севера, с Суомуссалми и Раатской дороги, и 29.1.1940 перейти в наступление. Казалось бы, Саунаярвская дорога могла бы стать повторением Раатской, и действительно ударами со стороны Киекинкоски и с юга через леса силы русских удалось начать дробить и окружать в котлы-"мотти", но, в отличие от Раатской дороги, тут сдаваться или умирать русские абсолютно не собирались. Самый крупный "котел" в районе развилок Расти и Сивакка образовался в первый же день наступления, но он так и просуществовал в итоге до самого конца войны (13.3.1940); у финнов недоставало артиллерии, чтобы уничтожить большинство котлов, а абсолютное господство СССР в воздухе позволяло мало-мальски снабжать окруженные силы, сбрасывая припасы с самолетов.

35. Поедем дальше к границе — за Юркянкоски свернем сначала на дорогу 524 на Лиексу (развилка Расти), а с нее на дорогу 9111 на Саунаярви и до границы до Райякангаса (развилка Сивакка). До границы от последней развилки десятка три километров, уже стоит знак "пограничная служба ведет видеонаблюдение". Удивительно, что асфальт почти до самой границы и лежит на безлюдной тупиковой дороге, даже терпимого качества в основном.

36. Местом сражений на этой дороге после образования котлов был, в частности, перешеек между озерами Саунаярви (Saunajärvi, фин. Банное озеро, на фото) и Аласъярви или Аласенъярви (Alasjärvi, Alasenjärvi, фин. Нижнее озеро). Финны перерезали дорогу к востоку от этого места, начиная от развилки на Киекинкоски. Отсюда и до большого котла под Расти образовалось еще целых четыре небольших котла; самые кровавые бои были в котле под Лувелахти или Луэлахти (Luvelahti, Luelahti), у северо-западного залива озера Саунаярви. Там находился штаб 54-й дивизии, и там в числе прочего тот "форд" комбрига уничтожили. Тем не менее, ни один из этих котлов не был полностью ликвидирован до конца войны.

37. Здесь у озера бросается сразу в глаза русский памятник в виде часовенки. 1997 года памятник, один из двух, поставленных под Кухмо во времена современной России. В Лувелахти, жалко, не остановился, там есть простенький памятник советским солдатам, поставленный еще финнами в 1970. Но тут надо внимательно на карту смотреть, если хочешь прямо все увидеть, с дороги указатели стоят только на самые крупные места.

38. Места, конечно, приходят в запустение в наши дни. Вот у озера какой-то киоск был, даже еще не разваливается, но уже заброшенный и полный мусора.

39. Чуть западнее здесь тоже старые восстановленные траншеи — я упоминал выше, что главные оборонительные позиции финнов в начале войны были именно тут, только они тут не удержались, спустя три дня пришлось отступить. Позже, получается, ими пользовались уже русские.

40. Траншеи и блиндажи. После Зимней войны тут тоже были позиции линии Салпа — получается, двойная она в районе Кухмо была, и в Юркянкоски, и тут — но характерных гранитных надолбов я тут не увидел.

41. В одном месте спускаешься вниз довольно глубоко — тридцатиградусная жара довольно резко сменилась пещерным холодом — а там загорается лампочка на датчиках, один бункер совсем образцово восстановлен.

42. Пулеметное гнездо снаружи и изнутри.

43. В непосредственной близости от невосстановленного участка траншей находится не связанная с войной достопримечательность — водяная мельница на протоке Нискакоски между озерами. Ее построили после войны, в 1947, окрестные восемь хуторов сообща; предыдущая мельница тут была уничтожена в войну, но в Саунаярви как раз с войны остались казармы, так что бревна было откуда брать, получилось новую соорудить недорого. Мололи ячмень и немного овес и рожь — традиционный для большей части Финляндии микс. Впрочем, проработала она лишь до 1952, потом стали возить на механизированную мельницу уже.

44. Мельница восстановлена в 1990 и поддерживается в рабочем состоянии, даже, написано на информационной табличке, желающие могут связаться с ними, если хотят что-нибудь помолоть себе. В то же время она открыта для всех желающих, можно заглянуть и осмотреть оба этажа. Вот плюс глухомани (это действительно и по меркам финской глубинки совсем глухомань уже), все открыто, всем доверяют — что мельница, что тот бункер с лампочкой.

45. Но деревня полумертвая. Вот явно школа старая — наверное, уже много десятилетий как закрыта.

46. А пустынная дорога довольно красивая. Хутор Каннас рядом с Саунаярви.

47. Где вы еще такие знаки в Финляндии увидите, иначе как разве что на военных полигонах? "Запрещено! Раскопки земли и сбор военных материалов запрещаются. Внимание! На местности неразорвавшиеся боеприпасы. Военный музей, Лесное управление".

48. Отдельная страница сражений под Кухмо — лыжная бригада Долина. После окружения 54-й дивизии на Саунаярвской дороге советское командование отправило ей на помощь несколько подразделений, в том числе через леса к северо-востоку сформированную из трех лыжных батальонов т. н. лыжную бригаду Долина, под командованием полковника Вячеслава Долина. Судьба этих подразделений оказалась в итоге хуже, чем у самой 54-й дивизии, и в частности лыжная бригада, несмотря на то, что была задумана как более или менее элитное подразделение, была практически полностью уничтожена. В районе 10-11.2.1940 ей удалось перейти со второй попытки границу Финляндии, но в сражении 14.2.1940 она потеряла из 1800 человек около 400 убитыми, остальные бежали в леса и в последующие два дня были по отдельности перебиты, выживших была едва сотня. Причиной столь катастрофического поражения считаются обычно сорокаградусные морозы (хоть номинально русские и были экипированы для морозов, но в такую температуру у них уже густела смазка в оружии и оно клинило, а из-за капюшонов они банально плохо слышали), то, что командование бригады и сам полковник Долин погибли одни из первых, и плохие карты недостаточного масштаба.

49. Котлам, образовавшимся на Саунаярвской дороги восточнее озера Саунаярви и развилки на Киекинкоски, тоже повезло меньше. В местечке Лёйтёваара (Löytövaara, фин. гора Находки) русские, тоже вроде те, что уже на помощь 54-й дивизии пришли, обустроили себе достаточно капитальную позицию с двумя жилыми блиндажами, окопами и всем, что полагается. С началом наступления финнов 29.1 она быстро превратилась в очередной котел, который штурмовали и уничтожили 11.2.1940. Также он известен как котел Палоахо (Paloaho, фин. Горелая елань) — строго говоря, хутор и возвышенность Лёйтёваара находятся в 600 м восточнее.

50. Один из блиндажей восстановили в 1998-1999.

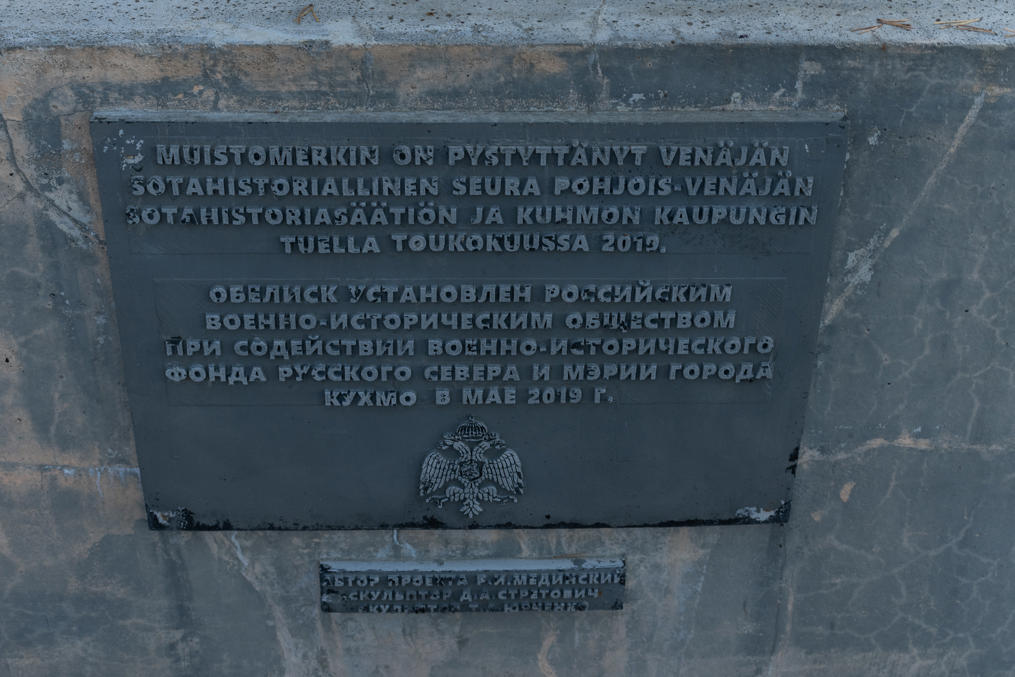

51. Но больше в глаза тут бросается еще один русский памятник, который был тут установлен в 2019 году — не удивлюсь, если в принципе последний такой памятник в Финляндии, установленный до короны и войны в Украине.

52. А конкретно установило его Российское военно-историческое общество (РВИО). Как я понимаю, в современной России это организация, которая занимается в основном обоснованиями того, что Россия никогда ни на кого не нападала, а всегда лишь защищалась и вечно безвинно страдала за свою, русскую, доброту и жертвенность. Ну, я в общем-то не осуждаю, заниматься патриотической пропагандой и поддерживать какие-то свои основополагающие исторические мифы любой стране нужно, иначе вскорости это будет не страна, а черт знает что. Там еще подписано, что Р. И. Мединский автор проекта — отец того самого главного нынешнего историка Всея Руси В. Р. Мединского (и председателя РВИО, собственно). Однако ж таблички все-таки могли бы и получше сделать, чтоб не облупились уже за шесть лет-то всего :)

53. Но это табличка РВИО сзади памятника облупившаяся, а сам памятник, как по мне, в остальном получился вполне хорошим. В котел здесь, по-видимому, попали солдаты конкретно 9-го лыжного батальона из Архангельска, и в Архангельске годом позже, в 2020, то есть, установили аналогичный памятник.

54. Венок тоже лежит характерный. Как я понимаю, за подобными памятниками ухаживает сейчас российское посольство в Финляндии; у них на сайте есть список. Хотя в какой-то мере такие памятники, по крайней мере венки в цветах георгиевской ленты, воспринимаются как некий вызов, все-таки не могу не порадоваться, что, несмотря на происходящую с 2022 по известным причинам катастрофу в отношениях между Финляндией и Россией, на российские воинские памятники здесь все-таки никому не приходит в голову покушаться. Ну этот, понятно, в совсем ебенях, но есть и куда более заметные и доступные, в Киркконумми (Порккала), Ханко, на различных кладбищах на месте лагерей военнопленных. Ну, с другой стороны, все или почти все такие памятники в Финляндии только на захоронениях и находятся, а на захоронения вроде бы и в той же Эстонии не покушаются. А вот то, что финские памятники на Карельском перешейке сейчас громят, это все-таки позорище и не от большого ума делается.

55. Но все равно даже для 2019 как-то удивительно, что РВИО тут с местными властями сотрудничало и памятник могло поставить спокойно. До установки памятника РВИО тут был такой вот простенький, с надписью "Здесь покоятся погибшие в войне 1939-1940", без уточнения даже, которые именно погибшие.

56. Поедем еще дальше к границе...

57. ...И последнее место, которое нас тут ждет — бор Килпелянкангас (Kilpelänkangas). Контрнаступление финнов, оставившее позади окруженные котлы, сумело дойти в феврале 1940 до этой точки, до оборонной линии по реке Куусийоки. Ожесточенные бои шли здесь пару недель; 3.3.1940 русским удалось вновь отбросить финнов западнее, к Лёйтёвааре. Перейти на территорию СССР финнам не удалось. До границы отсюда оставалось еще 7 км.

58. Восстановленных позиций на Килпелянкангасе вроде бы нет, есть только памятник. Война на направлении Кухмо закончилась на Лёйтёвааре. Русские продолжали обстрелы до 10:58 13.3.1940. В 11:00 наступил мир.

59. На памятнике лежит несколько осколков и гильз. Внизу подписано "На этих холмах финский мужчина непоколебимо защищал свою родину. Да будут их деяния обязывать к этому будущие поколения". Несмотря на то, что блестящей победы под Кухмо, как было под Суомуссалми, финнам одержать не удалось, главного-то они добились еще в декабре 1939: не дали и тут русским прорваться на запад — рассечь Финляндию надвое, предотвратив, в частности, любую возможность поставки помощи из Швеции.

60. Килпелянкангас также и природная достопримечательность, здесь проложена тропа в 3.5 км к реке Куусийоки. Там вроде бы есть восстановленный желоб для лесосплава. Для природного туризма в этот день у меня времени уже, к сожалению, не оставалось.

61. В то же время тут тоже стоит табличка "Внимание, на местности неразорвавшиеся боеприпасы". Ну, на тропе уж, конечно, не будет никаких боеприпасов. А с другой стороны так-то тут есть достопримечательность и прямо совсем в лесу, без официальной тропы — памятник на месте приграничного хутора Лаамасенваара (Laamasenvaara), в районе которого русские впервые пересекли границу 30.11.1939. На хуторе как раз находился в тот момент разъезд пограничников, которые приехали к жителям с предписанием об эвакуации, им как раз кофе заварили. Увидев пограничников, русские открыли стрельбу, в результате чего погиб один пограничник и 13-летний сын хозяина хутора, несколько человек попали в плен, нескольким удалось бежать. От построек хутора следов вроде бы к настоящему моменту не осталось.

62. Асфальтированная дорога превращается в гравийную лишь в нескольких километрах от границы. Можно в принципе тут доехать до шлагбаума в начале погранзоны, в 1.3 км от границы. Но прямо там же размещается погранзастава, снимать ее даже с разрешенной территории в условиях нынешней международной обстановки я бы не стал все равно.

63. На границе здесь находится лес Райякангас (Rajakangas) — Граничный бор. Пограничным знаком между Финляндией и Россией за номером 662 здесь служит Райякангасский камень, расколотый надвое валун. Это один из нескольких валунов на финляндско-российской границе в области Кайнуу, на которых сохранились отметки времен Тявзинского мира 1595 года. На фото в частности на левом валуне сверху видны три короны Швеции — их видно лучше, когда так снежком окаймлены. Это, конечно, из газеты фото, это погранзона и простому смертному валун не увидеть.

Так что это — самый старый сохранившийся неизменным участок границы Финляндии, и по итогам Зимней войны и Войны-Продолжения он так и не изменился. Конечно, весьма вероятно, что это объясняется тем, что для России это в принципе стратегически весьма малозначимые земли — ведь в 1939 Финляндии предлагали в этих местах даже еще и Реболы в придачу дать в обмен на требования СССР на юге. Но в любом случае 430 лет границе — это ценно, и, будем надеяться, она и еще столько же сохранится.

Из военного в Кухмо стоит посмотреть еще, конечно, музей Зимней войны (Talvisotamuseo), но там много интересных деталей, так что оставим его на отдельный пост. Ну и про остальной Кухмо и его природу тоже потом надо будет рассказать обязательно.