Кухмо (Kuhmo) — маленький приграничный городок в Восточной Финляндии, в области Кайнуу (Kainuu), населением около 5 тыс. человек (2021; весь муниципальный район — 7.4 тыс. на 2025). Звание города он получил лишь в 1986. Муниципальный район имеет обширные размеры, порядка 70x80 км (площадь 5457 кв. км — 12-й по площади муниципалитет Финляндии; чуть поменьше соседнего с севера, тоже приграничного Суомуссалми), а плотность населения, соответственно, всего полтора человека на километр. Это край преимущественно лесной, расчлененный цепочками озер, тянущихся с запада, от города Каяани, регионального центра, и озера Оулуярви; болота здесь мелкие и редкие, сопки тоже. Граница с Россией проходит почти точно по водоразделу между Ботническим заливом и Белым морем.

Кухмо особо интересен историей и памятниками Зимней войны 1939-1940 — это одно из редких мест в границах современной Финляндии, без утраченных по итогам войн в 1940 и 1944 территорий, которые боевые действия затронули непосредственно. Однако про войну мы уже разобрали подробно в двух предыдущих постах. Что тут есть еще? Не так и много, кроме природы — обширной и дикой, даже заповедник есть, но по пейзажам спокойной и практически без каких-либо драматичных достопримечательностей — и все же на пост хватит :)

Кухмо не следует путать с корейским производителем шин Kumho :) А также с поселком Кухмойнен во внутренней части Южной Финляндии, относящимся к области Пирканмаа (область города Тампере). До 1937 муниципалитет назывался Кухмониеми — "мыс Кухмо". Название Кухмо предположительно пошло от одного из первых поселенцев в начале 17 века по фамилии Кухмалайнен (Kuhmalainen). Предположительно корень слова тот же, что и в слове kuuma (горячий) — на восточно-финский и карельский манер могло произноситься kuhma — а означало в древности это не столько "горячий", сколько "сверкающий, раскаленный". На гербе Кухмо в середине 20 века, не мудрствуя лукаво, нарисовали просто три елки, что вполне уместно для этого края.

В начале 17 века, а именно по состоянию на 1605 год, в этих местах было лишь десять "дымов" в двух деревнях, считая как раз Кухмалайненов, — переселенцы из более юго-западных краев, из Савонии. Король Густав I Васа приказал заселять земли будущей области Кайнуу во второй половине 16 века; земли эти тогда были спорными, самая старая граница, Ореховского мира 1323, формально оставляла тогда еще за Новгородом и Карелию, и Савонию, и "каянские" земли, — современные Кайнуу и Койллисмаа, — и Лапландию. Граница, тем не менее, в этих тогда еще почти необитаемых (не считая кочевых саамов) местах была определена довольно условно, и Швеция интерпретировала ее иначе, уже в 1475 основав на теоретически новгородской стороне границы замок Олавинлинна (Олофсборг), современный город Савонлинна. Несогласия по поводу границы в конце концов привели к русско-шведской войне 1570-1595, в российской историографии считающейся за две отдельные войны, а в финской зовущейся Долгим Лихолетьем (pitkä viha), из чего можно заключить, что простым финским крестьянам в очередной раз пришлось несладко. По другую сторону Финского залива тогда воевали в т. ч. за Нарву, а тут в северной глуши шли взаимные набеги, в ходе которых первые финские поселенцы на территории Кухмо были практически полностью перебиты. В 1595 заключили Тявзинский мир, который закрепил принадлежность в т. ч. Кайнуу за Швецией. С тех пор граница более тут никогда не двигалась — это самый старый сохранившийся участок границы современной Финляндии; в предыдущих постах я упоминал Райякангасский и Минозерский камни, на которых сохранились отметки 1595 года.

Кухмо, тем не менее, не раз страдал и в последующих войнах, как пограничный край — уже в 1611 русские разорили его снова в отместку за шведскую интервенцию. В Великую Северную войну 1700-1721 и Войну Шляп 1741-1743 пострадали тоже. Глухая местность и суровый континентальный климат также не способствовали росту населения, земледелием здесь долго занимались исключительно подсечно-огневым, и, как я рассказывал еще когда-то в посте про Каяани, не зря эти места звали Голодной Землей (nälkämaa). По крайней мере, с присоединением к России в 1809 войны закончились, и в 19-начале 20 века именно через Кухмо в российскую Карелию, где гораздо более аутентично, чем в самой Финляндии, сохранились народный фольклор и верования, путешествовали автор "Калевалы" Элиас Лённрот, знаменитый художник Аксели Галлен-Каллела, фотограф И. К. Инха и другие "карелианисты". А из Карелии через Кухмо в Финляндию ходили торговцы-коробейники — "сумочными рюсся", laukkuryssä, их звали тут, хотя фактически это были не русские, а как раз-таки этнические карелы.

Голод и эпидемии продолжались и в 19 веке, но источник стабильного заработка к концу века нашелся: сосновый деготь, который выгоняли из здешних могучих лесов, и сплавляли по местным рекам и озерам, через город Каяани, озеро Оулуярви и реку Оулуйоки до порта Оулу. Дегтем славился весь Кайнуу, и из всего Кайнуу больше всего его производили именно в Кухмо — на 1900 1/6 производства дегтя всей Финляндии. В 1904 в Каяани пришла железная дорога — появилось нормальное окно в мир; в 1926 она подошла поближе к Кухмо, через соседний с запада Соткамо. Во второй половине 20 века стали снова складываться более близкие связи с Россией; в 1970-х по российскую сторону границы, совсем недалеко от Кухмо, основали у месторождений железной руды город Костомукша, по-фински Kostamus, построенный в значительной степени финнами же. Через северную часть Кухмо в Костомукшу построили современную ж/д и автодорогу, а костомукшинскую руду стали возить на комбинат Rautaruukki в финском городе Раахе, а позже и просто в мир через финский же порт Коккола. Развивалось сотрудничество тажке в области охраны природы — Костомукшинский заповедник и ряд охраняемых природных территорий в Кухмо и остальном Кайнуу объявили все вместе "Парком Дружбы". В 2022, конечно, все закончилось; Костомукша была городом-побратимом Кухмо, договор о чем только было в ноябре 2021 обновили, но тоже теперь вычеркнули из побратимов.

В поселке Кухмо я побывал и переночевал первый раз летом 2020 — в ту же поездку по востоку Финляндии, когда осмотрел подробнее Суомуссалми. В 2025 я наконец покатался и по окрестностям Кухмо. Но начнем, конечно, с самого поселка.

1. Сто километров до Каяани и лишь чуть больше, 107, — до Костомукши. Занятная отметка RUS на указателе — южнее, в указателях на более популярные некогда погранпереходы Карельского перешейка и Приладожья, такие не ставили. Фура с лесом органично дополняет пейзаж.

2. Кухмо располагается на берегу узкого, вытянутого на 20 км на восток озера Ламмасъярви (Lammasjärvi, фин. Овечье озеро), стоком которого является протока Паяккакоски (Pajakkakoski, фин. Крушинные пороги, pajakka — крушина на местном диалекте). Протока длиной всего в 450 м впадает в следующее озеро каскада на запад, Онтоярви. Фактически она является самой полноводной свободно текущей рекой региона, но, конечно, далека от природного состояния — пороги, на которых вода падает на 2.4 м за эти 450 м, были когда-то куда более бурными, но еще в Великие Голодные годы, к 1870, для удобства лесосплава и прохождения дегтярных лодок их большей частью взорвали, а вдоль берега построили мол.

3. Сейчас по берегам протоки проложена природная тропа. За протокой, через которую сейчас имеется мост, располагается довольно крупная промзона, большую часть которой занимает крупнейшее местное предприятие, лесопилка Kuhmo, основанная в 1950-х. Любили тогда так просто называть промышленные компании, в честь городов, например, были компания Kemi или Kajaani, но большинство таких предприятий сейчас слилось в более крупные корпорации, а Kuhmo до сих пор остается сама по себе.

4. А копии типичных дегтярных лодок, загруженные характерными цилиндрическими узкими бочками с дегтем, стоят тут же невдалеке под навесом, в музее Туупала. Такие лодки также называли paltamo, в честь другого села Кайнуу, к севере от Каяани. Лодки были очень характерного облика и конструкции, 10-14 м длиной, 1.2 м шириной. На одной лодке перевозили до 25-30 бочек по 150 кг каждая. Груженая лодка сидела в воде так глубоко, что борта дополнительно надстраивали, а на обратном пути убирали.

5. Экипаж лодки составлял два человека (вторым нередко была жена дегтесплавщика, которая ему и готовила же; путь туда-обратно занимал 2-4 недели), а на порогах к ним обычно прибавлялся третий, местный "лоцман", умевший правильно через пороги проходить. А их на пути от верховий бассейна реки Оулуйоки — то есть от Кухмо и Суомуссалми — до моря было много. В то же время на озерах при необходимости временно ставилась мачта с парусом. На обратном пути лодка была намного легче, из Оулу брали только товары типа соли и кофе, но на самых больших порогах лодку все-таки приходилось обносить, а на более мелких как раз помогали эти каменные молы по берегам, с которых можно было тащить лодку на канате. Сейчас на большинстве порогов давно стоят ГЭС, например, на Мерикоски в Оулу на фото — там, невдалеке от центра Оулу, плотина в 11 м сейчас. Деготь сплавляли таким образом вплоть до строительства ж/д в Каяани в 1904, впрочем, возможно, что и после этого хотя бы отсюда до Каяани сплавляли, пока еще не сошла на нет вся отрасль? Ну а после дегтя занимались лесосплавом, который на Паяккакоски прекратился в 1972; сейчас уже давно лес сплавляют только в прицепленных к буксирам плотах, и только по Сайменской озерной системе, а классический, речной, по отдельным бревнам уже несколько десятилетий как не практикуется.

6. Музей Туупала (Tuupalan museo) с дегтярными лодками — местный краеведческий музей, в нем я не был. Это типичный мелкий местный музей в старом хуторе; постройки тут середины-второй половины 19 века, хутор еще старше, и когда-то им владели как раз дегтеторговцы Кайнулайнены. А называется он в честь живших до них крестьян Туупайненов. Окончание -nen у фамилий характерно как раз для Восточной Финляндии, в то время как на западе, где вообще фамилии как таковые у крестьян появились позднее, к середине 19 века только, было -la/-lä. Хотя это не 100% признак, а в наши дни, конечно, в любом случае все уже сто раз перемешались.

7. Дальше начинается берег Ламмасъярви. Скульптура "Комната света" называется.

8. Библиотека стоит на берегу на месте, где было когда-то пастбище и сауна хутора Туупала. Первую библиотеку в Кухмо основали в 1880 к 25-летию правления Александра II, и размещалась она тоже в Туупала. Потом сменилось, конечно, много разных зданий, нынешнее 1988 года — большое, теоретически должно чем-то напоминать корабль.

9. Церковь Кухмо — типичная деревянная крестовая церковь, 1816 года, остроботнийского мастера Якоба Рийфа. Как обычно, это почти наверняка самое старое сохранившееся здание во всем Кухмо, хотя она сильно пострадала при бомбардировках в Зимнюю войну. В центрах подобных поселков и так обычно архитектурно мало интересного, а Кухмо, как прифронтовой поселок, еще и бомбили очень сильно тогда — 5-й по объему сброшенных пункт населенный пункт Финляндии стал. После войны даже перестроили целиком по новому простенькому генплану архитектора Отто-Иивари Меурмана (Otto-Iivari Meurman, 1890-1994), авторству которого также принадлежат генпланы Выборга, Каяани, Йоэнсуу, Рийхимяки и Торнио.

10. Дальше дом приходского собрания и начинаются многоэтажки центра.

11. С этой стороне, ближе к озеру, многоэтажек много относительно нестарых. Справа видна каланча (не водонапорка).

12. В облике Кухмо есть одна уникальная деталь: в центре довольно много знаков пешеходных переходов и автобусных остановок вместо обычных металлических столбов повешены на такие вот толстые квадратные деревянные. Вот хорошо придумали, мелочь вроде, а сразу запоминается уже городок.

13. А этот домик — центр карельской культуры и "Калевалы" Juminkeko. Хоть Кухмо и Кайнуу к финской Карелии не причисляют, по ту сторону границы все-таки Карелия располагается самая что ни на есть аутентичная как раз. Конечно, о культурном обмене в наши дни говорить более ни о каком не приходится, а львиная доля деятельности Juminkeko с ним и была связана. Тем не менее, здесь все-таки проводятся какие-то выставки и мероприятия, а также находится, к примеру, самая большая в мире коллекция переводов "Калевалы" (на 60 языков). Здание в лучших традициях современной деревянной архитектуры построено в 1999, на 150-летие "Новой Калевалы" (более новое издание, обычно и подразумеваемое под "Калевалой" в наши дни; "Старая Калевала" вышла в 1835).

Название Juminkeko звучит довольно необычно; Jumi, Юми, также Юмо — название неких богов или духов у ряда финно-угорских народов, особенно у марийцев, но у финнов тоже. Что такое именно Juminkeko, доподлинно и вовсе неизвестно — возможно, жертвенные места — в Западной и Юго-Западной Финляндии известны валуны, которые так звались — но точно непонятно.

14. Памятник дегтесплавщикам.

15. Этот памятник легко пропустить, кустами оброс — зубчатое колесо, которое было отлито здесь на заводе Саарикоски. Ближе к современному центру Кухмо когда-то стояли старые небольшие промышленные предприятия, среди которых был небольшой железоделательный завод. Он существовал лишь в 1871-1878; основан бухгалтером завода Петяйяскоски из Соткамо, Ф. Е. Бергстрёмом, и через несколько лет сгорел и не восстанавливался. Место оказалось не очень удачным из-за слабых путей сообщения, хотя в целом в Восточной Финляндии подобных заводиков тогда было не так мало; в отличие от более старых заводов юго-запада страны, располагавшихся у побережья и работавших обычно на привозной шведской руде, эти восточные заводы могли работать на руде местной озерной. Лучше всего, наверное, сохранились остатки завода Мёхкё в Иломантси, про который я рассказывал. От этого же завода разве что остатки фундаментов и кучи шлака вроде как можно найти — я не пробовал. На табличке на этом колесе указано, что оно отлито в 1815, но это явная ошибка — везде говорится, что завод был только в 1870-х.

16. "Дом Кухмо" — дом культуры с большим концертным залом, 1993 года. В нем проводится главный местный ежегодный фестиваль — Фестиваль камерной музыки Кухмо (Kuhmon Kamarimusiikki), существующий еще с 1970, крупнейшее в Финляндии мероприятие камерной музыки.

17. Бывшая школа центра Кухмо, школа Контио — в честь Пекки Контио (Pekka Kontio, 1855-1940), первого учителя в Кухмо, работавшего в первой школе в 1884-1927. Здание 1950 года, на парадном месте, в него упирается одна из двух центральных улиц, Школьная (Koulukatu).

Школа действовала здесь до 2018 года, и в настоящее время здание почти не используется (вроде кафе какое-то есть). Город хотел ее снести и в 2023 грозился отключить отопление, но власти (ELY-центр) ему запретили на основании того, что здание охраняется генпланом; город хотел исключить его из генплана, но власти (Музейное ведомство) успешно обжаловали это в суде в конце 2024 и не дали лишить здание охраняемого статуса. Придется искать какое-то применение. Ну, Музейное ведомство право, конечно, не так много тут зданий с хоть какой-либо исторической и архитектурной ценностью.

Единственной школой Кухмо сейчас остается более современная школа Туупала, располагающаяся чуть в стороне от центра. Единственной в смысле для всего муниципалитета в 5.5 тыс. кв. км. Только после войны в Кухмо построили целых 24 новые школы (если верить отчету о школе Кухмо от 2023), а сейчас не осталось за пределами поселка ни одной; последние две деревенские школы, Хиетаперя и Лентуа, закрылись вот буквально летом 2025, денег нет. Масштаб исчезновения школ в финской глубинке, конечно, совершенно ужасающий, и процесс продолжается — вот как раз в новостях пишут, что в ближайшие 15 лет исчезнет еще половина существующих школ. Виновато, конечно, падение рождаемости, которое за последнее десятилетие приобрело катастрофические масштабы (в чем Финляндия совершенно не уникальна, но все же), но одновременно закрытие школ в глубинке и окончательно подписывает для нее смертный приговор — больше туда уже и вернуться никто не сможет, даже если будет кому. Хотя это экономия на спичках, конечно, учитывая, что теперь тех же все еще остающихся там детей приходится ежедневно возить в центр Кухмо за десятки километров.

18. Ну, а мне остается только продолжать вести эти хроники медленно умирающей страны (наверное, если почитать мой блог, начиная с постов на 5-10 лет раньше, будет заметен все больший рост пессимизма по поводу будущего Финляндии). Памятник ветеранам, между бывшей школой и домом Кухмо. К сожалению, я ни в 2020, ни в 2025 не додумал пройти чуть подальше по набережной до кладбища, там еще несколько любопытных памятников есть, а также еще чуть дальше простенькая маленькая, 1990 года, православная церквушка, церковь Просветителей Карелии (Karjalan valistajien kirkko) — к ним причисляют Сергия и Германа Валаамских, Арсения Коневского, Трифона Печенгского и Александра Свирского.

19. Koulukatu, как я и сказал, одна из пары главных улиц.

20. Центральные улицы в значительной мере застроены такими простенькими послевоенными домиками, с магазинами и другими бизнесами на первом этаже, и квартирами на втором. Бизнесов остается все-таки пока не так уж мало.

21. Рыночная площадь, морошку вроде продают.

22. На площади стоит памятник коробейнику. Как я упоминал, через Кухмо из российской Карелии (особенно из Вокнаволока) они расходились по всей Финляндии и даже Швеции, хотя активнее всего работали, конечно, в приграничных районах. Явление было весьма распространенным в эпоху Великого княжества Финляндского, в особенности до 1859, когда магазины в сельской местности наконец разрешили открывать (до этого торговля была разрешена только в городах и на ярмарках — коробейники в общем-то тоже не очень легальны были, но на них закрывали глаза). Продавали ткани, швейные принадлежности и всякую бытовую мелочь, а также табак; товары закупали обычно в Петербурге и Архангельске (куда со всей Европы в свою очередь их могли свозить), осенью шли в Финляндию, там бродили и торговали всю зиму, весной возвращались, иногда взамен закупая в Финляндии меха.

В зиму 1899 года, после издания Николаем II так называемого Февральского манифеста (де-факто отменявшего значительную часть привилегий финляндской автономии, но из-за резко негативной реакции финнов не вступившего полностью в силу, и отмененного в 1905 после убийства известного генерал-губернатора Бобрикова) коробейники стали распространять слухи, что Бобриков собирается раздавать землю безземельным крестьянам. Возможно, такие слухи сам Бобриков и придумал распускать, чтобы стать хоть немного популярнее среди финнов, а возможно, коробейники что-то сами додумали, но в целом это у финнов вызвало скорее противоположную реакцию; к коробейникам стали относиться хуже, иногда даже поколачивали, а местные власти задерживали — ведь их деятельность изначально и не была легальна. Вернувшиеся в Карелию коробейники собрались и решили написать Бобрикову прошение, чтобы он разрешил им официально заниматься своим делом, на что Бобриков охотно согласился, и в 1900 Николай II издал указ о разрешении гражданам России заниматься в Финляндии торговлей. Ну, постепенно улеглось. С революцией в России и независимостью Финляндии граница закрылась, и, конечно, из Карелии уже никто после этого не мог приходить, хотя некоторые торговцы осели в Финляндии как беженцы (братушки-карелы были ж все-таки), иные продолжали уже целиком внутри Финляндии дело, — вплоть до 1950-х бродячие торговцы как явление существовало, — а иные открыли обычные магазины.

23. Официальные учреждения сидят в типичных унылых зданиях, тут полиция и бюро занятости.

24. Магазин принадлежностей для охоты и рыбалки.

25. Автовокзал. По крайней мере в 2020 достаточно хорошее было автобусное сообщение с Каяани, а также пару-тройку рейсов в неделю в южном направлении, в городок Нурмес.

26. Крошечный кинотеатр "Паякка-кино". До сих пор еще на 2025 жив. Мелкие кинотеатры — одна из самых милых вещей в глубинке.

27. Послевоенная индивидуальная жилая застройка — т. н. дома фронтовиков (rintamamiestalo).

28. Пожарная часть с мощной каланчой, теперь более крупным планом. Наверное, там водонапорка все-таки была тоже раньше, но сейчас отдельная есть. Сейчас в здании сидит также молодежный клуб.

29. Вторая главная улица, дорога Кайнуу (Kainuuntie). Слева на столбе реклама цирка, который у нас по всей стране регулярно гастролирует.

30. Какие-то местные сувениры.

31. Местная газетка Kuhmolainen — "Кухмовчанин" — тоже еще жива, дважды в неделю выходит.

32. На северо-западной окраине Кухмо, за промзоной с лесопилкой, у развилки у старой дороги на Соткамо, стоит необычный памятник — "Кекконенским дорогам" (Kekkostiet). В бытность свою еще премьер-министром знаменитый будущий президент Урхо Кекконен (Urho Kekkonen, 1900-1986) пролоббировал строительство ряда дорог в основном в восточной части Кайнуу, хотя также отчасти и в Койллисмаа (северо-восточной части Северной Остроботнии — между Кайнуу и Лапландией).

Кекконен родился в Пиелавеси в Северной Савонии, но учился в основном в Каяани, там же в свое время пошел на Гражданскую войну, и, хотя уже в 1921 переехал в Хельсинки, этот край остался для него любимым, от Кайнуу (точнее, от всей Оулусской губернии) он избирался в парламент в 1945-1956, и любил сюда ездить на отдых, в пешие и лыжные походы. По маршруту нескольких из этих дорог он даже как раз и прошелся сам до их строительства. Дороги общим числом в восемь штук были построены в 1950-х, общей длиной около 250 км, и в основном трудом заключенных и безработных — и то и другое было тогда вполне обычным явлением. Дороги, конечно, впоследствии еще дополненные еще более мелкими, по сути окончательно ликвидировали последние крупные бездорожные территории в регионе.

33. Сама "первая кекконенская дорога" — дорога номер 9070, на деревню Мойсиоваара в Хюрюнсалми — выглядит, конечно, вполне обыденно. В том, что политик лоббирует строительство дорог или иной инфраструктуры у себя на малой родине для своих избирателей, тоже ничего необычного нет, в том числе и в наши дни, для этого и премьер-министром быть не обязательно. Но тут все-таки уж сам Кекконен целый был.

34. А в противоположную сторону, в нескольких километрах от поселка по дороге на Суомуссалми, на крутых песчаных грядах на побережье Ламмасъярви расположена так называемая Калевальская деревня (Kalevalakylä), или просто Калевала. Здесь есть отель "Калевала", кемпинг, музей Зимней войны, который я подробно показывал в предыдущей части, бывший природный визит-центр Петола, и ряд построек не очень понятного назначения с закосом под карельский стиль. В отеле я останавливался в 2025, захотелось в интересном месте переночевать, ел вечером бургер, задумчиво глядя на озеро. В отеле, несмотря на высокий сезон, оказалось довольно малолюдно, и возраст (отель 1989 года) чувствуется — в жару в комнате даже ночью стояли стабильные +30, кондиционера нет. Но лампово все равно вполне.

35. Вид со стороны озера. Стены в основном не деревянные, как издали кажется, а бетонные, просто текстуру такую сделали.

36. Ламмасъярви.

37. Большая часть карельских построек выглядит как-то полузаброшенно. Не очень понятно, происходит ли тут что-либо вообще. На первом фото по крайней мере вроде бы "Дом Похьолы", где какое-то кафе должно быть.

"Калевальская деревня" в целом выглядит не очень популярным и ухоженным местом на данный момент. Тут бы, конечно, логично приплести закрытую границу, но, честно говоря, в данном случае я не уверен, что это решающий фактор — сомневаюсь, что здесь и до войны и короны-то было сильно много российских туристов — слишком далеко от Питера, а равно и Петрозаводска и других крупных городов (а Костомукша больше Кухмо лишь раза в три). В 2019 границу на местном погранпереходе Вартиус пересекло 380 тыс. человек, из которых россиян 205 тыс. (на одном Ваалимаа, на главной дороге СПб-Хельсинки, было 2.4 млн. всего, плюс там еще Нуйямаа и Иматра с похожими цифрами, и на поезде "Аллегро" ездили). И хотя отель, к примеру, в 2023 пытались продать — не нашел новостей о результатах, может, так и не сумели — еще из 2010-х находятся новости, что "деревня" пришла в некоторый упадок, в 2006 сначала купила ее какая-то компания, потом в 2014 обратно продала. Возможно, просто изначально не самое удачное место, слишком отдаленное, чтобы рассчитывать на существенный туристический поток, да и "Калевала" сюда все-таки тоже несколько притянута за уши, честно говоря. Основали "деревню" в 1980-х, рассматривали как возможные места тогда также Иломантси, южнее тоже у границы, и Ханкасалми, в районе Ювяскюля.

38. Но все же сюда можно заглянуть хотя бы ради Музея Зимней войны и ради природы. Чуть к востоку от музея на озере находится остров Хараккасаари (Harakkasaari, фин. Сорочий остров), по сути продолжение тех же песчаных гряд, которыми сложена местность на берегу. В острове уникально то, что туда нужно попасть вброд — от берега его отделяет совсем крошечный пролив, где вода не доходит и до колена (возможно, иногда бывает и выше, но вряд ли существенно). Не припомню других таких мест нигде в Финляндии. Ботинки можно взять с собой, но я решил и вовсе дальше босиком прогуляться по острову.

39. Вид в обратную сторону — справа на заднем плане виден отель "Калевала", правее мост на дороге на Суомуссалми.

40. С полкилометра дальше нужно пройти по гряде, которая начинает возвышаться над озером все выше, но потом снова сходит на нет.

41. А дальше — пляж :)

42. Дикий пляж на небольшом перешейке очень приятный, и в такую жару популярный.

43. Будочек для переодевания и другой пляжной инфраструктуры вроде нет, но есть место для костра.

44. Ну а в Калевальской деревне еще буквально этим летом 2025 закрылся также природный визит-центр Петола (Petola, фин. Хищное). Это был один из визит-центров Лесного управления, посвященный, как следует из названия, крупным хищникам Финляндии (рысь, волк, медведь и росомаха), а также Парку Дружбы.

Парк Дружбы (Ystävyyden puisto) — совместный природохранный проект, основанный еще Финляндией и СССР в 1989 в районе Кухмо и Костомукши, по обе стороны границы. В рамках проекта занимались совместно природоохранной деятельностью; в Кухмо в "парк" входило пять разрозненных охраняемых природных территорий: заповедник Ульвинсало (25 кв. км) и заказники Юортанансало-Лапинсуо (38 кв. км), Элимюссало (82 кв. км), Лентуа (51 кв. км) и Исо-Палонен и Маариансяркят (36 кв. км). С российской же стороны есть только один Костомукшский заповедник, зато он один больше, чем эти пять вместе взятых — 480 кв. км.

Разумеется, даже природохранная деятельность не пережила 2022 года и навязчивого желания Финляндии объявить зашкваром вообще все, что как-либо касается любых взаимодействий с Россией. А Петолу, кроме того, и вовсе решили закрыть за небольшим количеством посетителей — Лесное управление тоже касаются меры последних лет по экономии бюджета. Несколько абсурдная черта заключается в данном случае в том, что Парк Дружбы в свое время был учрежден парламентом, законом за номером 488/1990, и существование Петолы в Кухмо было прописано прямо в этом законе. Так что пришлось специально менять этот закон, и оттуда вычеркнули не только параграф про природный центр, но и само упоминание о том, что Парк Дружбы основывается в целях укрепления природохранного сотрудничества между Финляндией и СССР/Россией. "Их борьба" (с). Непонятно только, с кем именно дружба-то теперь.

Но, впрочем, в небольшое количество посетителей тут вполне охотно верится, а также лично мне вообще не до конца понятен смысл этих природных центров — в таких есть обычно экспозиция (бесплатная и не слишком большая) про местную природу, продается какой-нибудь мерч (и более полезные вещи — карты для походов и проч. — впрочем, это и так в наши дни не проблема купить онлайн) и сидит персонал, который в теории может проконсультировать туристов о каких-либо аспектах, но я опять-таки даже не знаю, о чем с ними консультироваться — если уж в серьезный поход идешь, то в любом случае надо самому озаботиться все спланировать, иначе не стоит и пытаться. А актуальные сведения, в духе там, мост где-нибудь смыло или лааву сгорело, тоже онлайн есть.

45. Маленькая природная тропа только и осталась теперь у Петолы.

46. Теперь поедем в сам Парк Дружбы, в крупнейший из заказников Кухмо — Элимюссало (Elimyssalo). Название означает "Верхняя чаща", elimys — от саамского alimus, "верхний, высший" — вероятно, потому, что тут самые верховья всей водной системы Оулуйоки. Остальные три заказника тоже можно посетить, только заповедник Ульвинсало (Ulvinsalo) нельзя, потому что заповедник и официальных пеших маршрутов в нем не проложено.

47. Элимюссало — очень глухое место. От Кухмо сюда ехать еще 60 км, из которых последних 15 км по гравийкам. И ехать надо почти к границе, Элимюссало примыкает к ней вплотную. Территорию где-то 9x7 км занимают леса, — сухие на возвышенностях, топкие внизу, — небольшие болота и несколько мелких озер; ручьи и речки совсем мелкие, а рельеф очень пологий. Проходит несколько официальных пеших маршрутов, а также есть два музеифицированных хутора. Главный вход — от тупика в конце лесной дороги в районе озерца Саари-Киекки.

48. Саари-Киекки и лааву у него. Я прошел небольшой круг километра в четыре, через музейные хутора и вернувшись по главной местной дороге-гравийке, ограничивающей заказник с запада. Людей вообще не встречал, хотя пара машин была припаркована на стоянке еще. В столь глухих и близких к границе местах поневоле начинаешь опасаться медведей, которых тут должно быть достаточно много, хотя, конечно, как и везде в Финляндии и Скандинавии, они максимально сторонятся людей.

49. Но на востоке медведей действительно больше, и они нередко приходят в Финляндию из России через границу (которая почти на всем протяжении физически представляет собой не более чем просеку в лесу). Россия в целом исторически служила и служит для Финляндии своеобразным природным резервом. Хотя визуально это совсем не очевидно, природа Финляндии на самом деле очень сильно изменена человеком, не считая разве что Лапландии, да и то ее более глухих и северных углов; и, к примеру, и медведи, и лоси в свое время в 20 веке были истреблены почти полностью, а, когда охоту на них после этого ограничили, их популяция восстановилась в значительной мере именно за счет приходящих из России животных. Особенно медведей, лосей вроде еще оставалась какая-то небольшая своя популяция на западе страны, а медведи практически все в Финляндии с русской родословной теперь.

Ситуация, в общем, такая же, как была по крайней мере в 19 веке с фольклором и "Калевалой": по ту сторону границы, в российской Карелии, может, и природу, и народные верования и не так берегли и берегут, как теперь в Финляндии, зато и не трогали и не изводили так сильно изначально. Не всегда, конечно, гости из России особо приятные — например, борщевик в Финляндию тоже с востока пришел.

50. А конкретно Элимюссало примечателен тем, что именно здесь в 1950-х из России в Финляндию начали возвращаться дикие лесные северные олени. Хотя оленеводство в Финляндии достаточно развито, и территории оленеводства начинаются уже с находящихся к северу от Кухмо Суомуссалми и Хюрюнсалми, дикие северные олени в стране были полностью истреблены к началу 20 века — последнее стадо как раз в Кухмо тоже в 1910. И только в 1953 года в районе Элимюссало встретили диких северных оленей вновь, пришедших со стороны поселка Пенинка Муезерского района Карелии.

51. Эти северные олени — именно лесной подвид, не просто Rangifer tarandus, а Rangifer tarandus fennicus; по-фински он зовется просто "лесным оленем", metsäpeura. От тундровых оленей (одомашненные северные олени в Финляндии тоже относятся к тундровому подвиду, хотя и живут преимущественно тоже в лесах) они отличаются чуть более темным (с более светлой шеей) и на вид густым мехом, и чуть большим размером, хотя в то же время они выглядят чуть стройнее. Очень красивые звери. Пытаться охранять их начали только с 1970-х, когда тут как раз в Элимюссало и основали заказник, а также десять оленей перевезли в другое место, в район национального парка Саламаярви в глухих лесах Суоменсельки на западе страны. Они там хорошо прижились, и сейчас на Суоменсельке — в Алаярви, Сойни, Вимпели, Перхо и проч. — оленей больше, чем тут в Кайнуу. В 2010-х оленей привезли также южнее, в районы национальных парков Лауханвуори и Сейтсеминен; там тоже хорошо приживаются. В общем, уже не такая редкость стала.

Увидеть диких северных оленей значительно сложнее, чем домашних (популяции домашних в соответствующих районах все-таки остаются на порядки больше, для начала), но пару раз мне все-таки довелось, оба раза в Алаярви, из машины видел. Здесь в Элимюссало не встретились, да я и не ожидал особо, конечно. Чтоб отделять диких оленей Кухмо от домашних оленей Суомуссалми, на севере по границе муниципалитетов построен забор.

52. Но и без оленей мне здесь очень понравилось. Как-то особенно дикими леса ощущаются действительно. И заболоченные еловые леса особенно красивые.

53. Непосредственно болота тоже есть, морошки много.

54. А вот это, небось, медведь как раз так подрал сосну?

55. Еще местные виды.

56. Ну и музейные хутора заслуживают внимания, конечно. Первый из них — Левяваара (Levävaara). Оба хутора на -vaara, потому что оба расположены на совсем пологих, но все-таки сопках, которые по-фински называются vaara. В Кайнуу, а также Северной Савонии и финской Северной Карелии, исторически предпочитали селиться как раз на пологих сопках, где земля была плодороднее и менее подвержена заморозкам. Хутор Левяваара существовал с 1850-х, какое-то время служил кордоном лесника, но в основном просто отдаленным хозяйством. Дорогу к нему так и не провели никогда, а хотя бы нынешнаяя гравийка в нескольких километрах отсюда построена была лишь в 1950-х.

57. Жили здесь до 1960-х, в 1973 дом выкуплен государством и с 1990 восстановлен в рамках проекта Парка Дружбы. Сохранились, конечно, далеко не все старые постройки, в частности главное здание не изначальное 1850-х, поновее.

58. Судя по всему, это одно из мест, где сейчас летом пасут овец пастухи-волонтеры (не то что даже волонтеры, а еще и доплачивают прилично люди за такой экспириенс), или по крайней мере пасли раньше — этим летом никаких признаков жизни не было, но главный дом заперт, а в незапертом сарае висели в числе прочего таблички с инструкциями по уходу за овцами и списком овец.

59. Еще виды Левяваары.

60. Второй хутор, Латваваара, существовал примерно в те же годы, что и Левяваара, хотя значительную часть этого срока был в подчинении Левявааре, и сюда переезжали люди оттуда же. Здесь вроде никого не пасут.

61. Обратный путь по гравийке.

62. Еще одно место, куда я заехал в Кухмо — село Лентиира (Lentiira), на северо-востоке муниципалитета, дальше по дороге на Суомуссалми. Выбор в общем-то очевиден был, это единственное место в Кухмо, помимо главного поселка, где есть своя церковь.

Название Lentiira — карельского происхождения. Первая часть происходит от близлежащего крупного озера Лентуа (Lentua), а оно — от карельского имени Lentu или Lenti, которое является разговорной формой имени Мелентий. А -tiira — от карельского же слова vatiera, означающего жилище и происходящего от русского "квартира". То есть получается "Мелентьева квартира". В Кухмо есть также деревня Иивантиира — "Иванова квартира".

63. Церковь в Лентиире появилась, собственно, только потому, что жители этой глухомани умудрились построить ее себе тайком, без разрешения, в 1812 году, и подговорили какого-то священника к ним изредка приезжать, службы проводить. Просили на самом деле сначала у Александра I разрешения, но тот почему-то не поддержал. Церковь авторства местных плотников так и стали звать "церковью народа топоров", Kirveskansan kirkko; власти, конечно, скоро прознали, но не стали зверствовать, разрешили им оставить. К сожалению, она сгорела в 1940 году (вроде сама сгорела, с войной не связано, хоть и было в последний день войны); с 1962 на ее месте поставили такой вот памятничек.

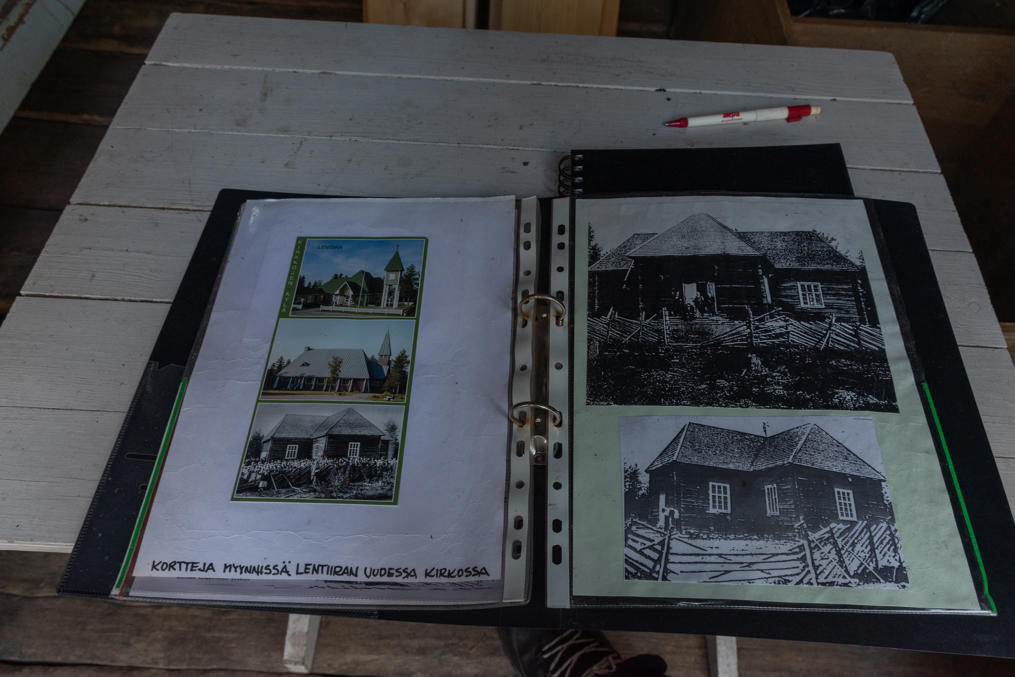

64. Осталась рядом построенная в 1862 избушка, использовавшаяся для хранения тел покойных в холодное время года. В ней сейчас лежит альбом с фотографиями и подробной историей местных церквей.

65. В 300 метрах находится старое кладбище Лентииры, очень атмосферное. Установлен на нем отдельно еще памятник погибшим в Великие Голодные годы 1867-1868.

66. А совсем рядом озеро Лентиира (отдельное от Лентуа, находящегося значительно южнее).

67. Современная церковь Лентииры находится в другом конце села, и эта по счету уже третья. Вторая построена в 1950 и тоже сгорела, в 1989, эту же построили на месте второй в 1991. Простенькая, конечно, но вообще удивительно даже, что в 1991 еще стали в таком отдаленном и мелком селе, наверняка уже на тот момент депрессивном, церковь восстанавливать.

68. От второй же церкви остался памятник, напоминающий о том, что на нее пожертвовали тогда после войны из Америки. Где-то я еще видел в Лапландии подобную табличку, что американцы пожертвовали на реконструкцию церкви, но сходу не вспомню, где.

69. Больше в селе, конечно, ничего нет. На фото закрытый магазин и бывшая школа — школа существовала до 2009, скорее всего используется как жилой дом теперь. Лентиира не образует отдельного статистического населенного пункта, иными словами, ее население менее 200 человек.

70. Но живут пока что и тут люди, хлеб свой как-то добывают. Ну, одно знаю, какое тут есть предприятие, маленький аутентичный дегтярный заводик — всего несколько осталось в Финляндии мест, где деготь на продажу производят.

71. Ну и напоследок можно упомянуть проходящие через северную часть Кухмо автомобильную и железную дороги на погранпереход Вартиус, на Костомукшу, построенные в 1970-х. Дорога, трасса 89, хорошая, хоть теперь и ездить по ней почти некому, всего несколько машин встретилось за 70 км. Больше по ней особенно некуда ездить, иначе как в Россию. И железная дорога, от узловой станции Контиомяки до приграничной Кивиярви, вполне солидная, строили сразу электрифицированной для поездов-"вертушек" с костомукшинской рудой. Пассажирского движения тут не было никогда, зато для руды ж/д коридор поперек всей Финляндии вплоть до 2010-х продолжали развивать; в частности, благодаря ей построили второй путь на участке Коккола-Юливиеска, несколько новых разъездов на участке Оулу-Контиомяки, и электрификацию на участке Иисалми-Юливиеска (служащем дублером Оулу-Контиомяки) — хотя это все уже очень далеко от границы. Как и автобан до границы в Ваалимаа, все осталось теперь не у дел.

72. Даже лес тут вроде не возят, нет площадок для погрузки. У одного из разъездов, Арола, нашелся такой вот символичный памятник строительству железной дороги, с куском рельса — с трудом нашел его и пришлось продираться через кусты, он никак не отмечен и фактически заброшен. Ну, тут уж не с 2022, конечно, тут явно уже много лет как заброшен; я-то просто увидел случайно на топографической карте памятник и решил остановиться поискать его (нередко так любопытные забытые памятники уже находил — спасибо финским картографам, что отмечают почти все).

Сам разъезд я не снимал, устал уже, да там скорее всего и ничего интересного. Впрочем, возможно, что там и не только разъезд, может, используется также находящимся тут совсем рядом военным полигоном Вуосанка. Довольно крупная территория на северо-западе Кухмо, на границе с Ристиярви — главное место для учений для расквартированной в Каяани Бригады Кайнуу — одного из трех подразделений высокой боеготовности Сухопутных сил Финляндии.

73. А так подъезд к Вартиусу выглядел в 2020. Вблизи погранпереход я не видел и никогда через него не ездил. Название Vartius, в честь близлежащей мелкой деревни, самое что ни на есть приграничное — корень vartio означает "сторожить", и здесь, по всей видимости, тоже было какое-то сторожевое место, граница раз старая очень. Российский погранпереход называется тут Люття.

Побывать бы там, на той стороне, посмотреть наконец на Костомукшу, посетить Костомукшский заповедник и вообще посмотреть, как в Карелии живут. Доведется ли когда-нибудь — не знаю.