В предыдущей части мы вспомнили историю военных действий в Зимнюю войну 1939-1940 в районе поселка Кухмо (Kuhmo) в финской области Кайнуу, а конкретней — на ведущей от него к российской границе Саунаярвской дороге, и посмотрели памятники и другие артефакты у этой дороги. Но помимо памятников, в Кухмо есть еще целый Музей Зимней войны (Talvisotamuseo), куда тоже стоит заглянуть, если вы интересуетесь этой темой. Музей не очень большой, но и не маленький, расположен в нескольких километрах от Кухмо на восток, в квартале, именуемом Калевальской деревней, у отеля "Калевала"; работает круглогодично, хотя в несезон только по будням. По-моему, это единственный музей во всей Финляндии, который официально именуется именно Музеем Зимней войны; но, конечно, экспозиция тут посвящена тоже конкретно этому фронту под Кухмо.

Так что давайте музей этот тоже посмотрим, ну и в конце еще пару памятников в Кухмо, посвященных такому неприглядному аспекту войны (уже не Зимней, правда, а Войны-Продолжения в 1941-1944), как рейды партизан и дальней разведки, а по-нынешнему — диверсионно-разведывательных групп. Про ход самих военных действий на фронте Кухмо я повторяться после предыдущего поста не буду, а вместо этого в музее больше к интересным мелким деталям присмотримся.

1. Музей вот так вот аккуратненько вписан в небольшую гряду. Место здесь вообще красивое, за этой грядой сразу начинается озеро Ламмасъярви, на котором совсем недалеко живописный песчаный остров Хараккасаари, куда можно дойти вброд. Ну, это посмотрим, когда будем смотреть весь остальной Кухмо, то, что с войной не связано.

2. На щитах перед музеем, как и на экспозиции в Юркянкоски, рассказан ход сражений под Кухмо, а также на еще одном показана карта памятников и памятных мест. В самом музее на плакатах еще подробнее.

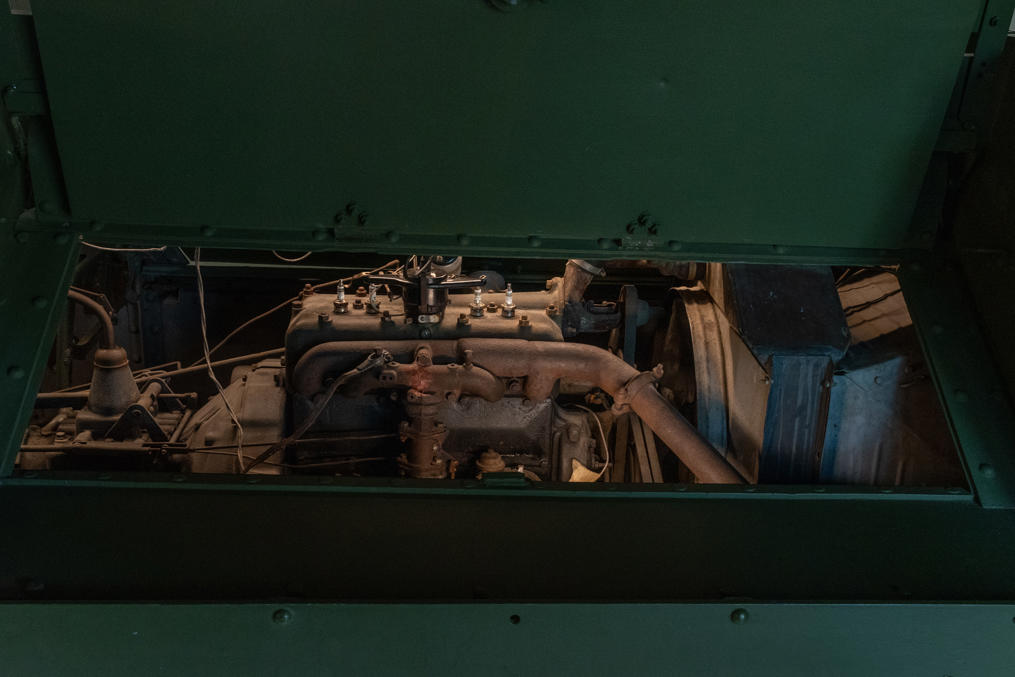

3. В фойе нас встречает восстановленный советский артиллерийский тягач Т-20 "Комсомолец". Прикольная почти миниатюрная машинка с автомобильным мотором, в Финляндии их можно увидеть в нескольких разных музеях — например, у меня есть фото такого же перед Музеем пехоты в Миккели. И немудрено, потому что трофейных "Комсомольцев" финнам досталось и в Зимнюю войну, и в Войну-Продолжение весьма солидное количество — по одной оценке около 200, а по другой аж 500.

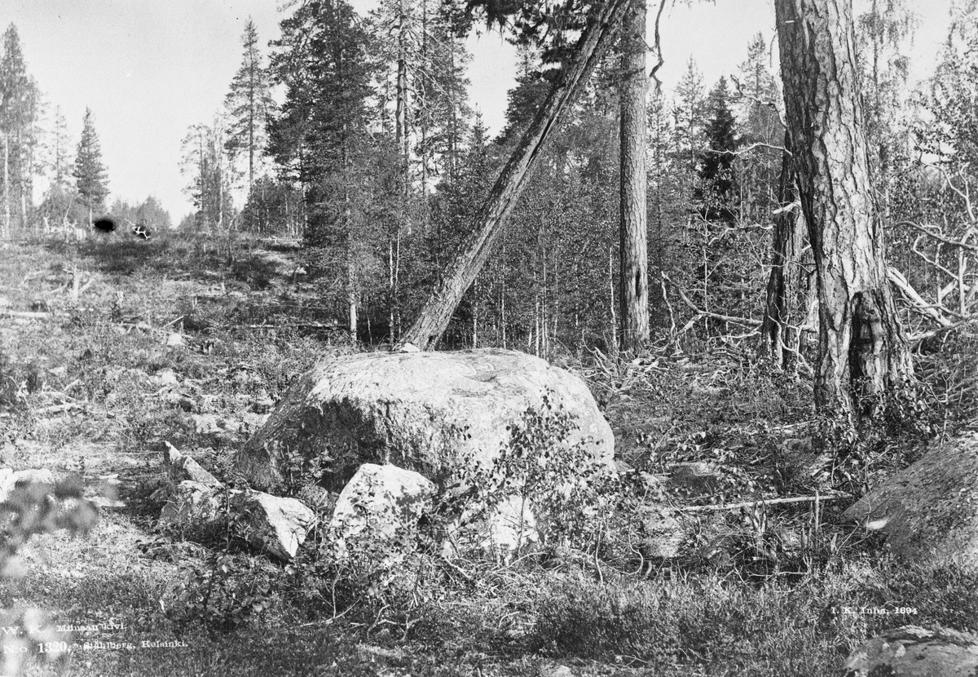

4. Аутентичный столб с границы — старый, деревянный, сейчас заменен столбом из стекловолокна. Пограничный знак номер 681 стоит на так называемом Минозерском камне (Miinoan kivi), в 40 км на северо-восток от Кухмо, в районе села Лентиира. Камень является еще одним из тех валунов, на которых сохранились еще пограничные отметки Тявзинского мира 1595 года — шведские три короны и русский крест — так давно граница здесь не двигалась; в конце предыдущего поста я показывал фото из газеты с подобным Райякангасским камнем, которым кончается Саунаярвская дорога. У этого камня дороги как таковой никогда и не было, была только тропа, которой пользовались идущие из Беломорской Карелии с товаром коробейники, и сейчас от нее, вероятно, ничего не осталось. С российской стороны ранее у границы была карельская деревня Минозеро (фин. Miinoa), расселенная в хрущевские времена.

5. Тропой коробейников мимо Минозерского камня в дореволюционные времена пользовались многие финские фанаты Карелии в своих путешествиях, в частности, в 1894 камень снял знаменитый фотограф И. К. Инха в путешествии по Лённротовским местам (Элиас Лённрот — составитель "Калевалы"), и опубликовал потом в книге "С калевальских земель песни" (Kalevalan laulumailta) — ценнейший исторический источник, ну, я не читал сам, конечно.

С войной те места, однако, не связаны, по этому направлению русские не наступали в 1939, так что пограничный столб здесь скорее просто для красоты :)

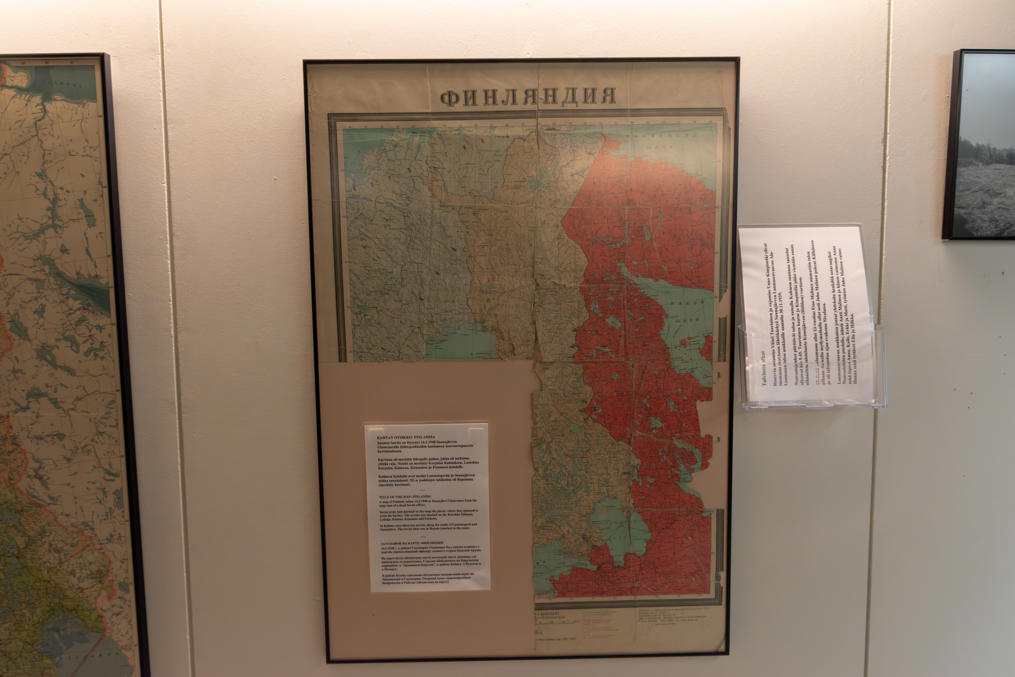

6. А война — вот она. Эту карту нашли в вещах советского офицера на Саунаярвской дороге 14.2.1940. Если присмотреться, стрелочками обозначены направления наступления через границу. Кухмо — три стрелочки справа-снизу от центра карты; за границей прямоугольничком обведены Реболы, использовавшиеся как база снабжения советских войск на этом направлении.

7. Для жителей Кухмо война началась с эвакуации, которой подверглись жители не только приграничных деревень, но и самого крупного поселка Кухмо — как я упоминал в предыдущем посте, русские не дошли до него 12 км.

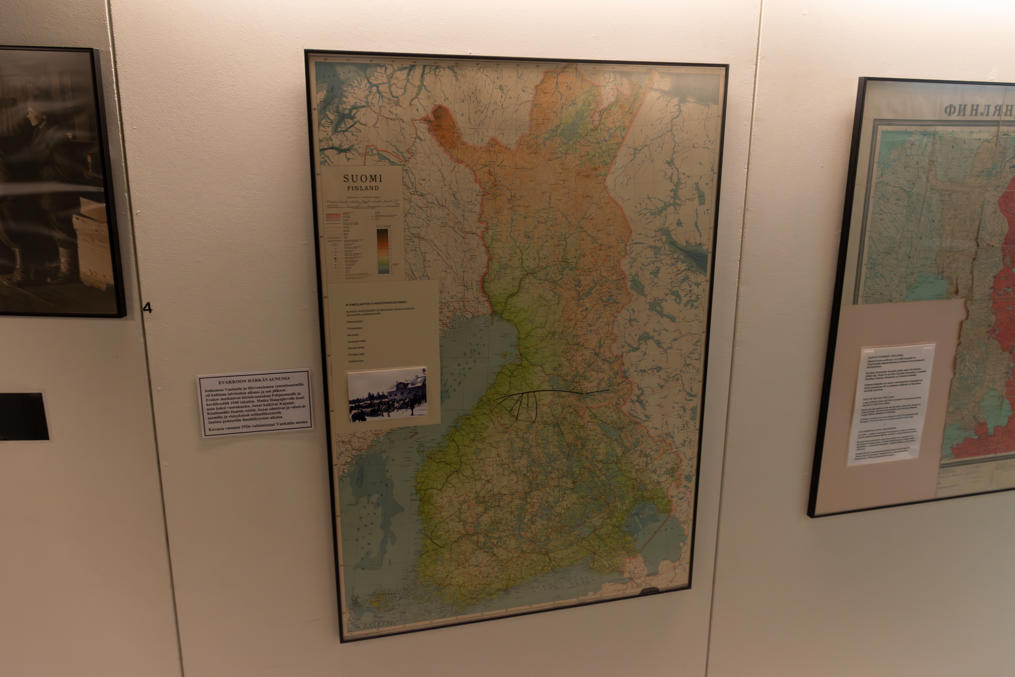

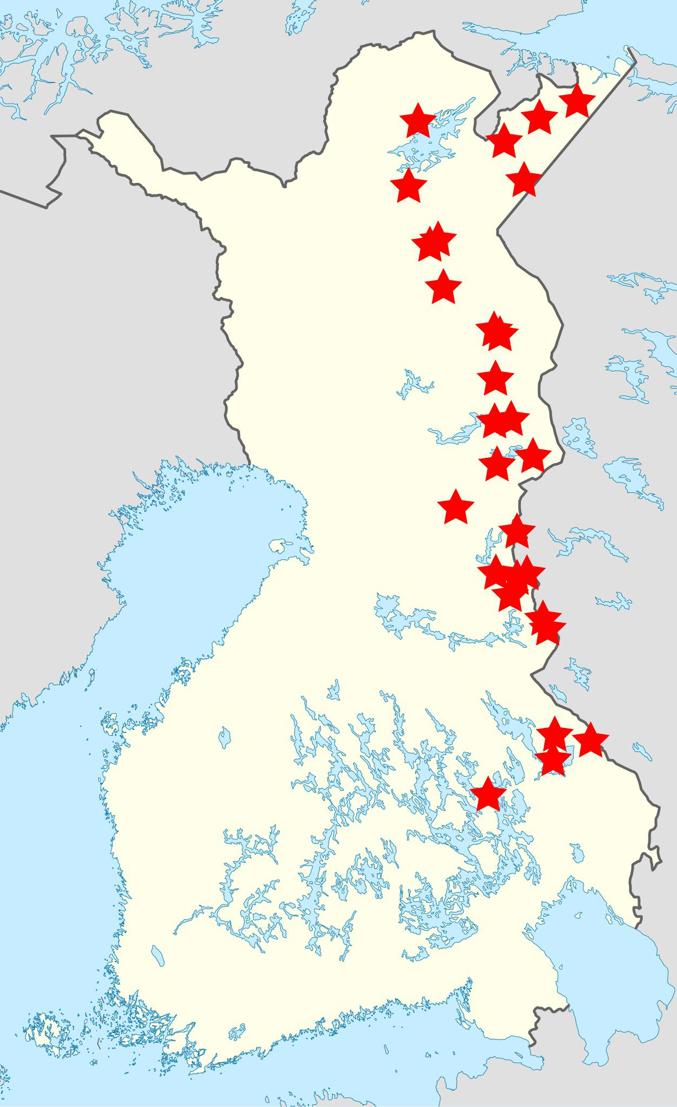

8. Из Кухмо людей эвакуировали в южную часть области Северная Остроботния, как показано на карте. Эвакуация проводилась централизованно, из нескольких точек сбора в Кухмо людей везли на ж/д станции Вуокатти и Хирвенниеми в соседнем с запада муниципальном районе, Соткамо. Там везли в вагонах для скота до станции Хаапаярви в Северной Остроботнии, оттуда распределяли по округе. Путь не то чтобы огромный — от Вуокатти до Хаапаярви за два часа на машине в наши дни доехать можно — однако тогда занимало вплоть до двух суток, железные дороги были, понятное дело, крайне перегружены, и поездам с военными и боеприпасами отдавался приоритет. В эвакуации умерло 126 человек из Кухмо — старики и дети. Весной после окончания войны потом так же поехали обратно.

9. Портрет Пекки Контио (Pekka Kontio, 1855-1940), первого учителя в первой открывшейся в Кухмо школе в центре поселка, работавшего там в 1884-1927. Уважаемые тогда были люди учителя, целый портрет раз ему нарисовали в 1938, ну, судя по форме, он еще и сам в Гражданскую войну тоже повоевал, но про это сходу не нашел информации. В честь него называется улица и современная школа в центре Кухмо. Но вот, умер в эвакуации и он, 10.2.1940.

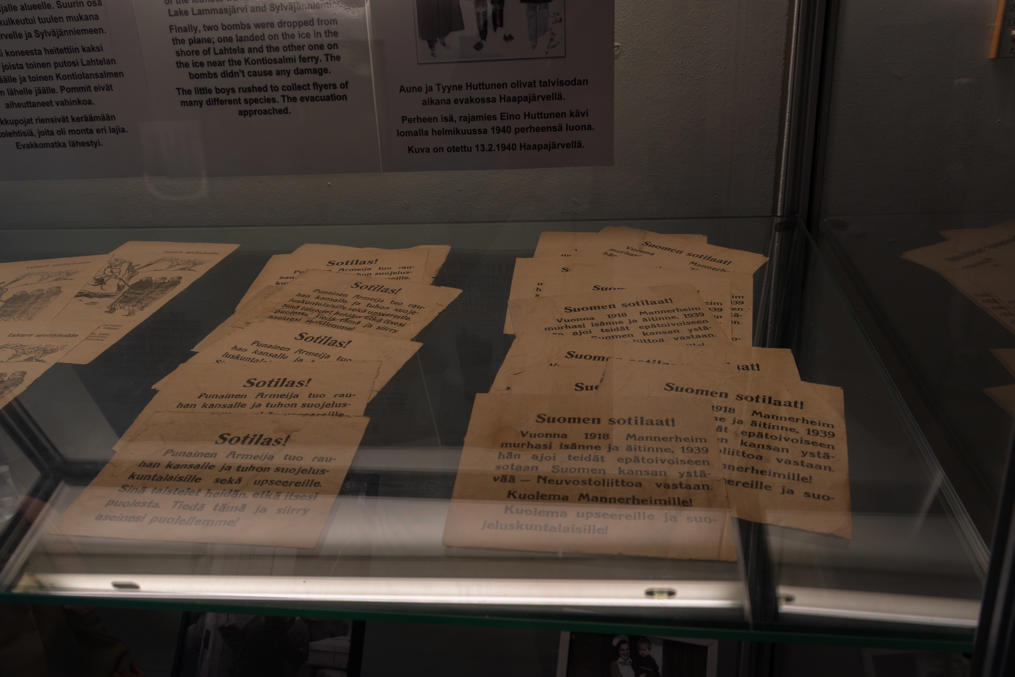

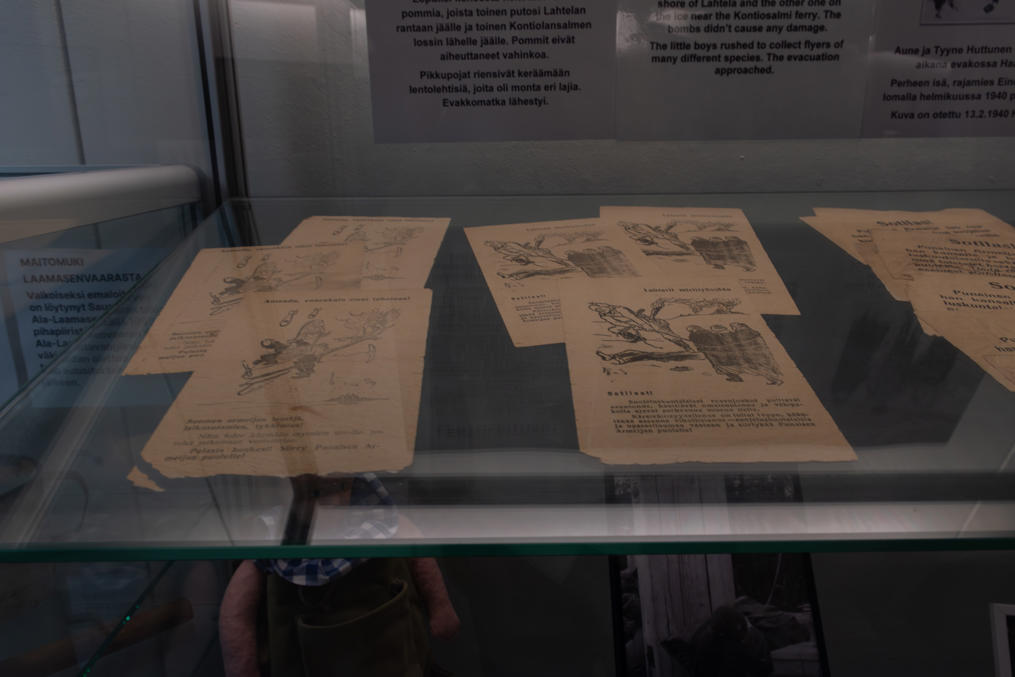

10. С первых часов войны советская авиация сбрасывала пропагандистские листовки, адресуемые военным, но до гражданских тоже долетало. Я не очень понимаю, почему раньше во всех войнах все стороны так упорно пытались заниматься этим делом, с неизменно околонулевой результативностью. В листовках по-фински написано:

"Солдат! Красная армия несет мир народу и погибель шюцкоровцам с офицерами. Ты сражаешься за них, а не за себя. Знай это и переходи на нашу сторону вместе с оружием!"

"Финляндские солдаты! В 1918 году Маннергейм убил ваших отцов и матерей, в 1939 он вверг вас в безнадежную войну с другом народа Финляндии — Советским Союзом. Смерть Маннергейму! Смерть офицерам и шюцкоровцам!"

"Сдавайся, пока тебя не уничтожили! Летчик, пехотинец, артиллерист финляндской армии! Так будет и с тобой, если будешь продолжать сопротивление. Спасай свою жизнь! Переходи на сторону Красной армии!"

"Солдаты! Разбойные шайки шюцкоровцев жгут ваши жилища, уничтожают вашу собственость и силой гонят вас с семьей побираться. Вашему терпению пришел конец, поворачивайте оружие против вашего врага — шюцкоровцев и офицерского стада — и переходите на сторону Красной армии!"

Как видно, в своей пропаганде СССР упирал на то, что во всем виноваты "лахтари"-шюцкоровцы (члены шюцкора (фин. suojeluskunta), добровольческой военизированной организации, в 1918 изначально и сформировавшей армию финских белых), офицеры и лично главнокомандующий, маршал Маннергейм. В 1939 с таким месседжем было приходить уже сильно поздновато, да и в любом случае нападение на страну всегда дает очень мощный заряд народного единства, что в случае Финляндии фактически и залечило окончательно глубокие раны Гражданской войны 1918.

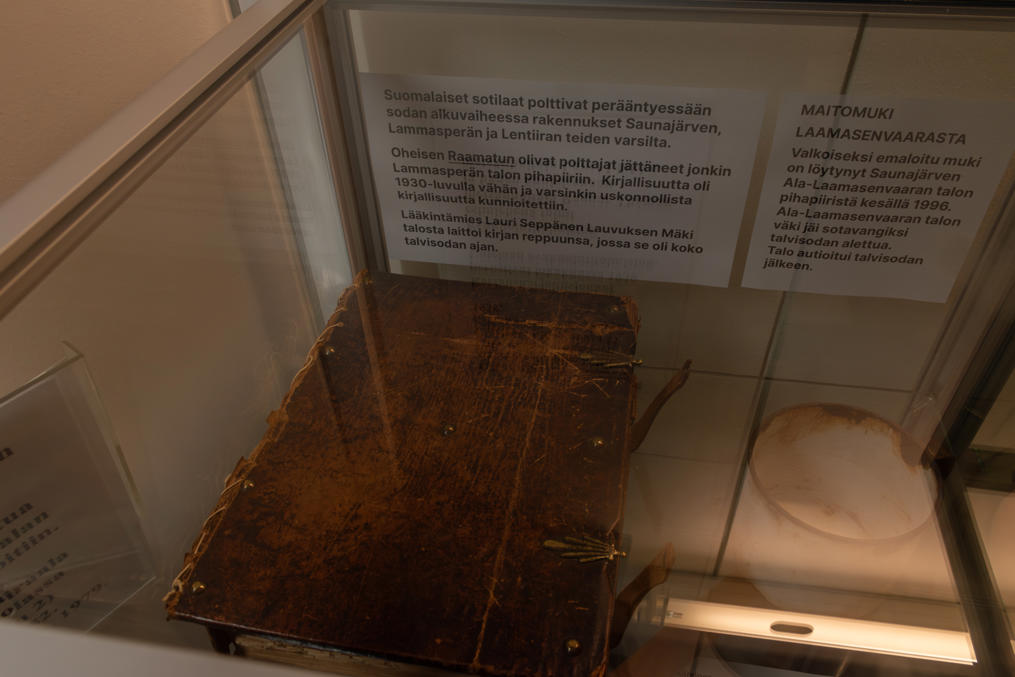

11. Однако ж то, что собственность уничтожали — правда; финны всегда систематически сжигали дома и деревни при отступлении, и в начале войны также сожгли приграничные хутора (но я не слышал, чтоб против такой практики были какие-то серьезные протесты). На одном из них нашли вот такую вот старую Библию, один медик ее пожалел, взял с собой, а дом сам сожгли, конечно. А справа — кружка с хутора Ала-Лаамасенваара, того самого, где русских солдат увидели под Кухмо первыми 30.11.1939, не успели эвакуироваться; про хутор я тоже упоминал в предыдущем посте.

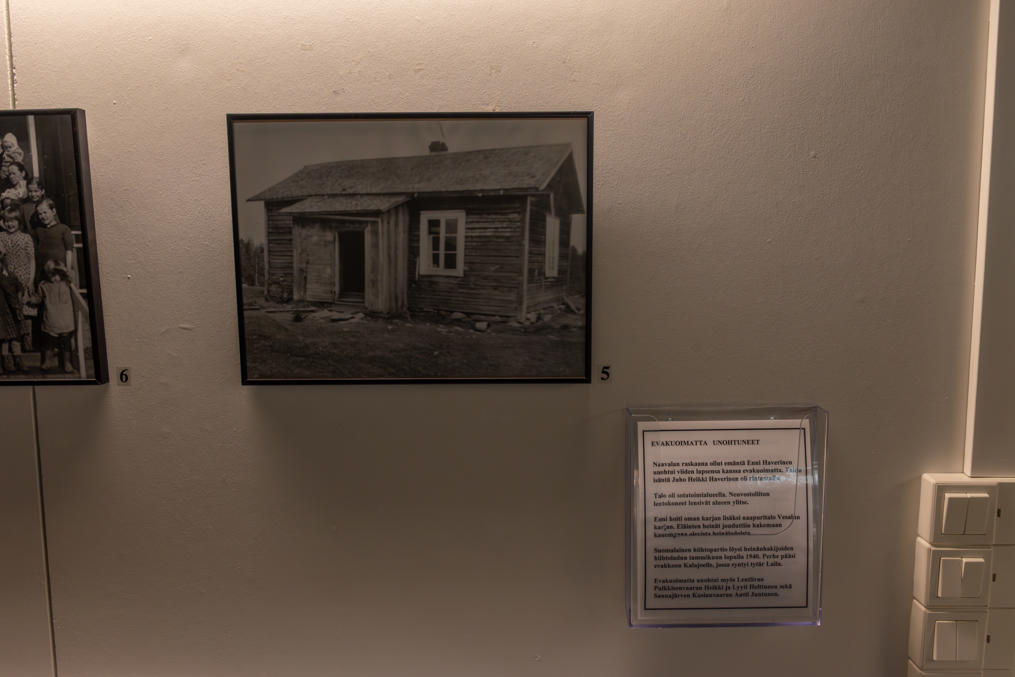

12. Финны, как известно, эвакуировали всех поголовно и очень тщательно — даже в условиях тех ограниченных ресурсов, плохих путей сообщения, нехватки времени и проч. — финская эвакуация сама по себе огромный подвиг, не во всех войнах, даже, как известно, в наши дни получается добиться финских цифр, уж по каким бы то ни было причинам. Но тем не менее 100% добиться все-таки было нереально — были такие, кого эвакуировать не успели, а также были единичные случаи с людьми, про которых забыли. На фото дом хутора Наавала на севере Кухмо (в районе современной ж/д на Костомукшу), где умудрились забыть беременную хозяйку хутора с пятью детьми, которая там еще и за соседской скотиной умудрялась ухаживать. Муж был на фронте; военные действия в районе этого хутора не велись, так что никто ее не трогал, но все-таки финны ее нашли (и эвакуировали) только в конце января 1940, то есть почти два месяца посреди зимы там жила.

13. Сверху авиабомбы и зенитчики.

14. Последствия бомбардировок Кухмо. Церковь 1816 года была сильно повреждена, но восстановлена после войны. Кухмо, как прифронтовой центр снабжения, бомбили очень сильно — 5-й по объему сброшенных бомб населенный пункт Финляндии за всю войну. Поэтому в поселке исторического почти ничего не осталось, впрочем, если б русские не разбомбили, финны бы сами потом снесли и понастроили бетонных коробок, как это во второй половине 20 века было модно.

15. Немудреная пожарная техника той поры.

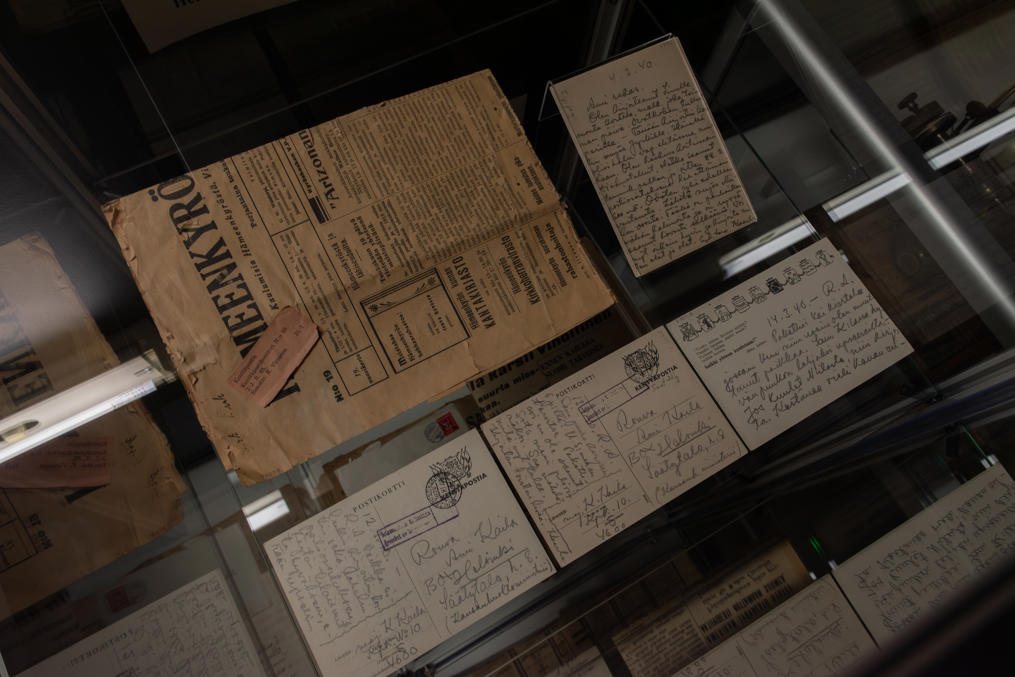

16. Письма с фронта.

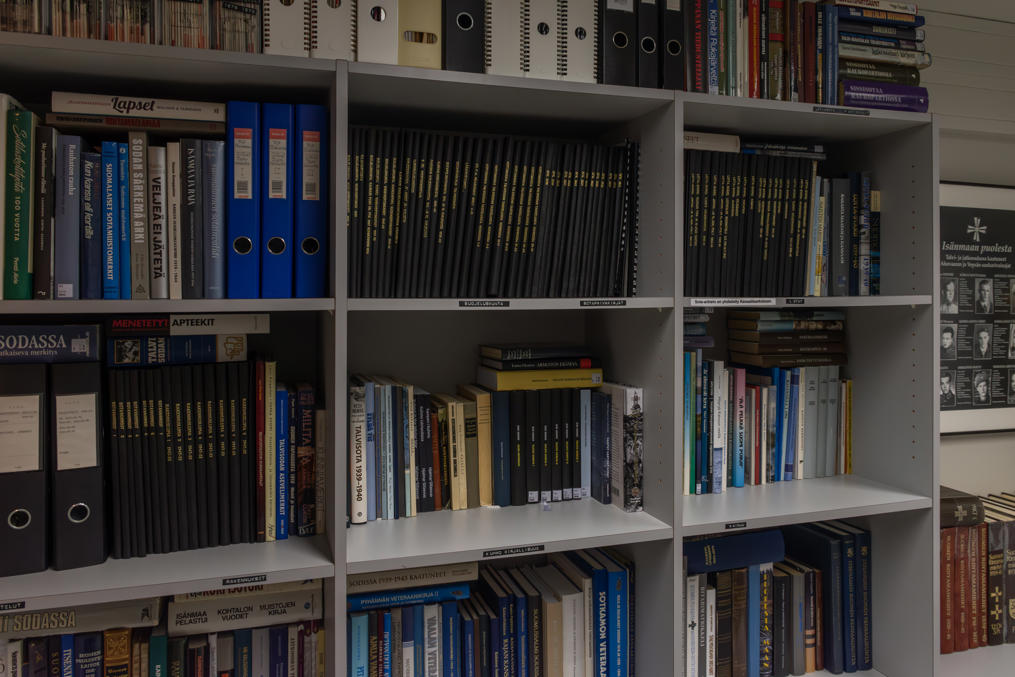

17. Как и полагается стоящему музею, в этом музее есть отдельная комнатка с библиотекой. С собой, конечно, не дадут ничего, но на месте знакомиться можно, и литературы про войну довольно много.

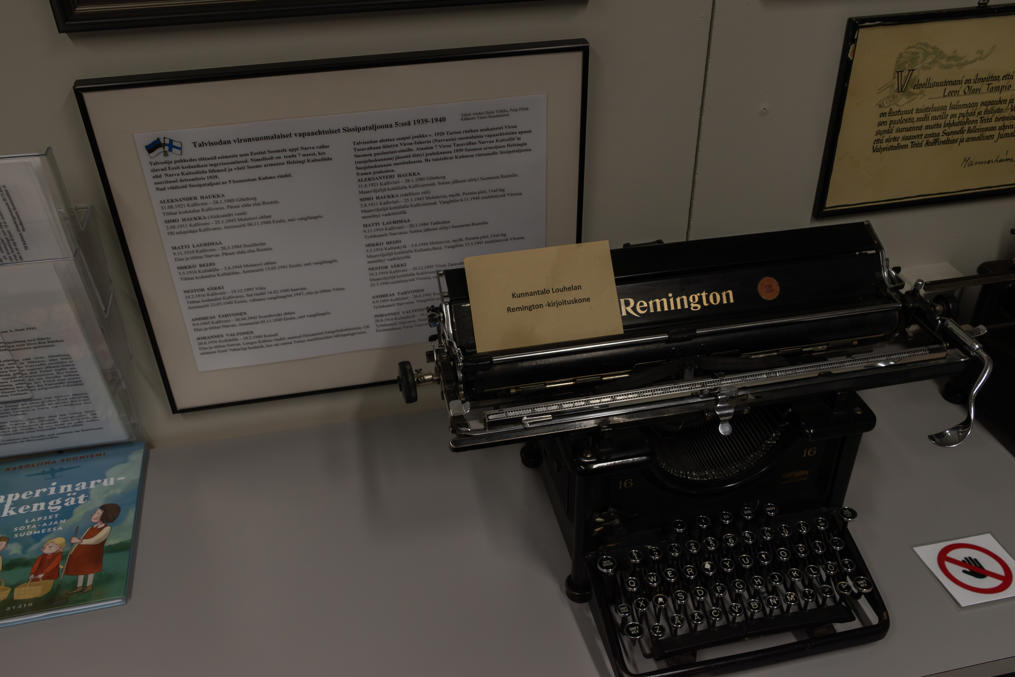

18. За пишущей машинкой из тогдашней муниципальной администрации интересная табличка — эстонские добровольцы на фронте Кухмо. Семь человек, и если присмотреться к именам, все они не эстонцы, а ингерманландские финны — из Калливиере, из Эстонской Ингрии — Эстонии до утраты независимости принадлежала также населенная ингерманландскими финнами полоска сельской местности восточнее Нарвы и Ивангорода. Я упоминал ее в весеннем посте про Нарву. Судьба добровольцев тоже упоминается: один погиб на фронте, три в советских лагерях, один тоже сидел, но выжил и освободился в 1947, а два благоразумно успели уехать в Швецию и осели там.

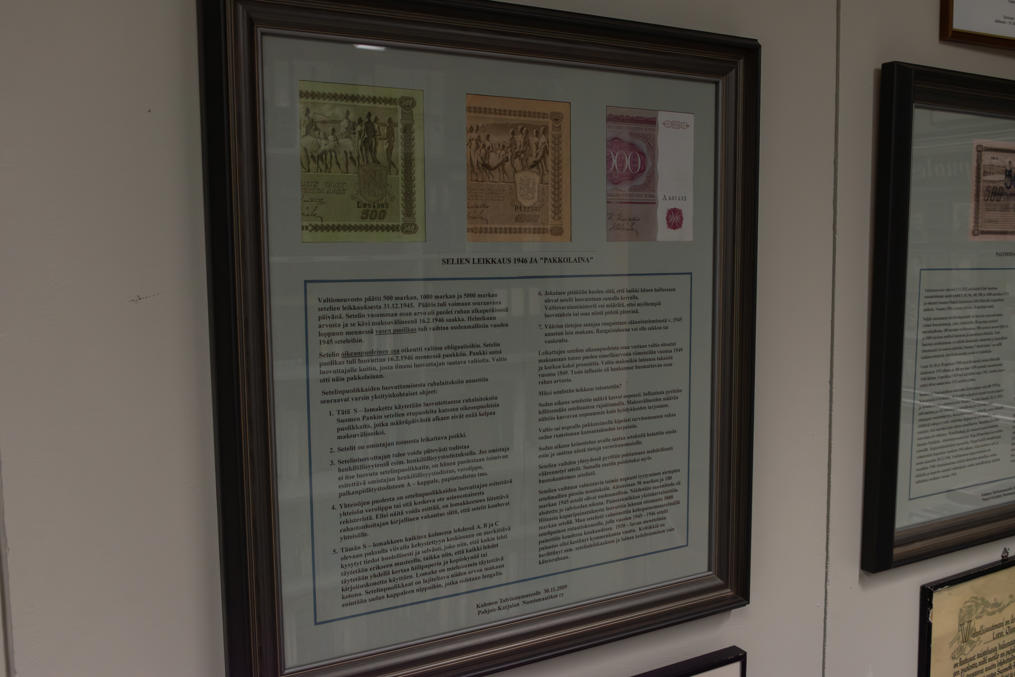

19. Еще интересный косвенно связанный с войной момент, о котором я не знал раньше — послевоенная, реализованная в начале 1946, денежная реформа, посредством которой государство смогло в принудительном порядке занять у своих граждан деньги на нужды реконструкции. Все крупные купюры — 500, 1000 и 5000 марок — необходимо было попросту разрезать пополам. Левая половина могла в течение следующих полутора месяцев использоваться как платежное средство в половину номинала изначальной купюры; по истечению этого срока ее надлежало обменять в банках на купюры нового образца (тоже половинного номинала, понятное дело). Правая же половина в тот же срок сдавалась в банк, где в обмен на нее выдавали облигацию государственного займа на вторую половину суммы. Государство обязывалось выплатить эту сумму назад к 1949 году, под 2%. Сумму действительно выплатили в 1949, правда, после войны была мощная инфляция, значительную часть суммы к тому времени и съевшая. Вот такой вот жесткий и предельно простой метод, хочешь не хочешь, а участвовать в реконструкции придется каждому. И необычно, конечно, что такое реализовали именно с наличными, а банковские вклады при этом не трогали.

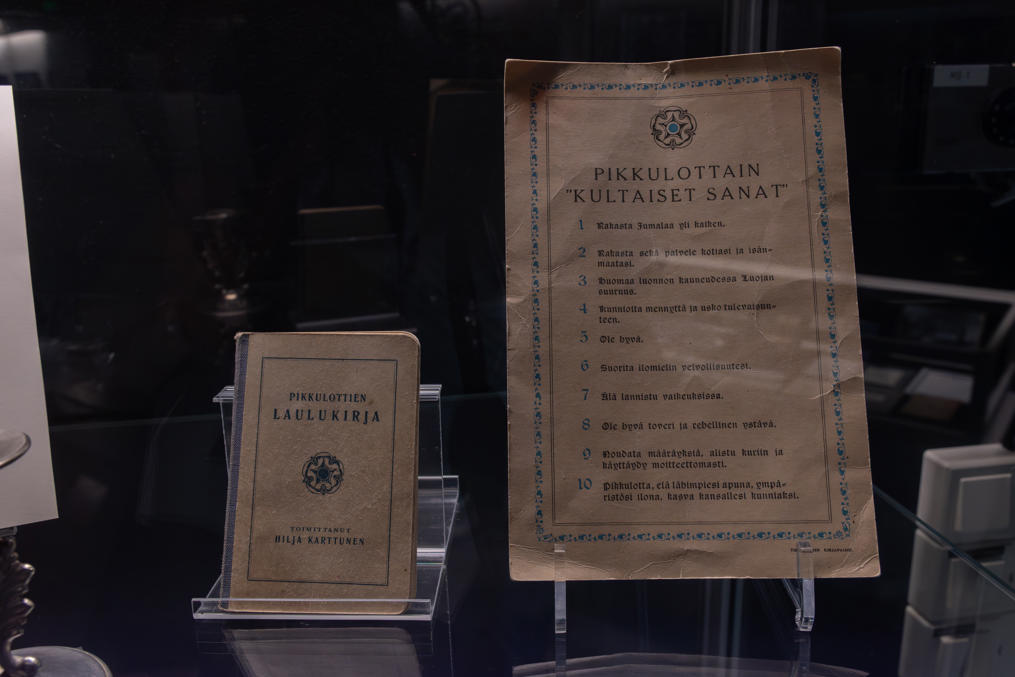

20. Песенный сборник и заповеди "маленьких лотт" (pikkulotat). Была в Финляндии с 1931 по 1945 и добровольческая военизированная организация для девочек, 8-16 лет, совершенно нормально тогда такое считалось. Учили родину любить и помогать старшим "лоттам", и в войну помогали вполне всерьез, медсестрами были, поварихами и прочими — их даже в 1943 переименовали из "маленьких лотт" в "девочек-лотт" (lottatytöt), раз обязанности стали совсем уже не маленькие. На момент ликвидации "лотт" как организации, вместе с шюцкором, в 1945 "девочек-лотт" было 52 тыс. А заповеди на листке перечислены такие:

1. Люби Господа превыше всего.

2. Люби и служи своему дому и своей родине.

3. Подмечай в красоте природы величие Творца.

4. Почитай прошлое и верь в будущее.

5. Будь хорошей девочкой.

6. Выполняй обязанности с радостью.

7. Не унывай от сложностей.

8. Будь хорошим товарищем и верным другом.

9. Соблюдай приказы и дисциплину, веди себя безукоризненно.

10. Маленькая лотта, живи помощницей для ближних, радостью для окружающих, и расти честью для своего народа.

Вполне себе здоровые ценности, как по мне.

21. Значки и мерч взрослых "лотт". У взрослых логотипом организации была жирная синяя свастика с коротенькими концами.

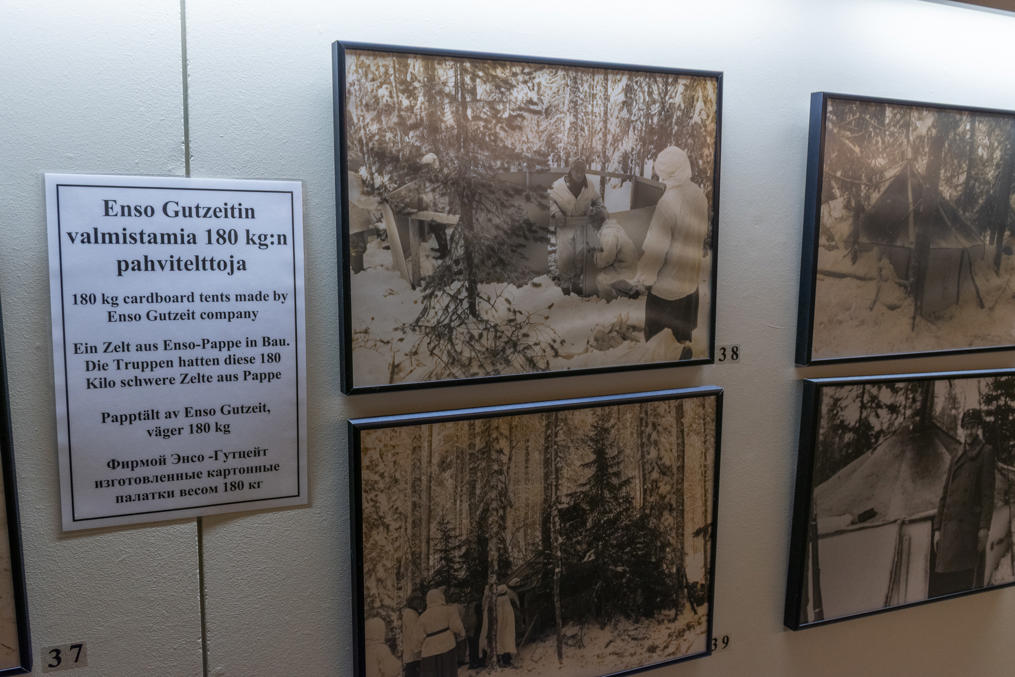

22. Фото картонных палаток Enso-Gutzeit, макет которых стоит на экспозиции в Юркянкоски, из предыдущего поста.

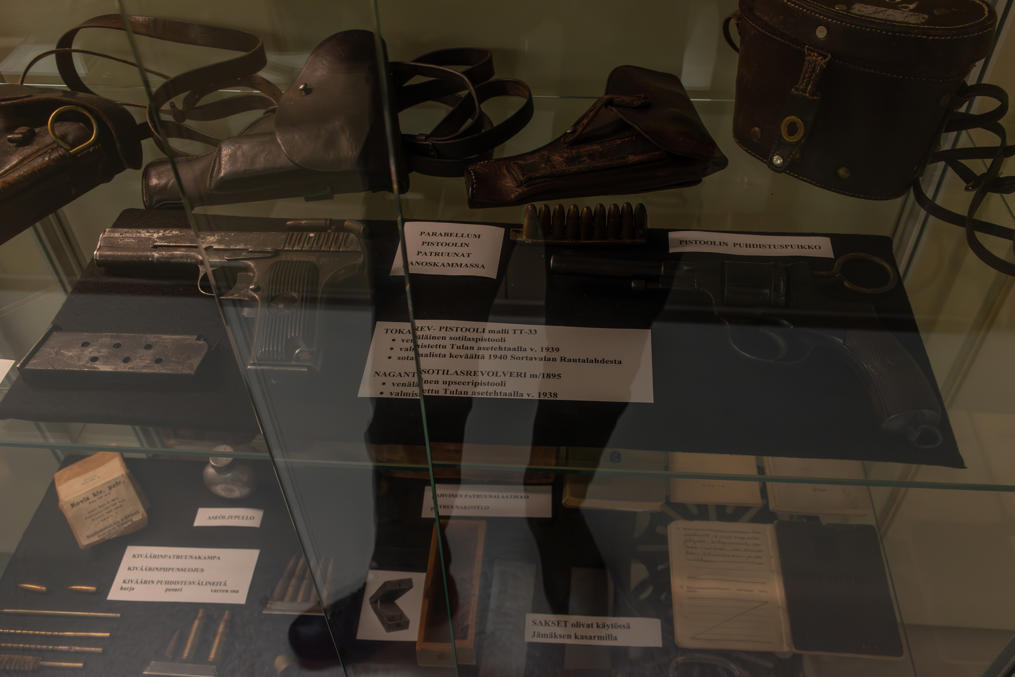

23. Трофейные "токарев" и "наган".

24. Гильзы различных снарядов — как финских, так и русских.

25. Диорама одного из "котлов" на Саунаярвской дороге — западного котла под Луэлахти. Котел под Луэлахти финнам удалось разбить на три поменьше — западный, восточный и "штабной", где был штаб всей 54-й горной дивизии с комбригом Гусевским. "Штабной" и восточный удалось ликвидировать в начале марта, а западный так и не сдался на момент прекращения боевых действий 13.3.1940.

26. Крупным планом.

27. Традиционные изображения финнов...

28. ...И русских, ну точнее одного русского.

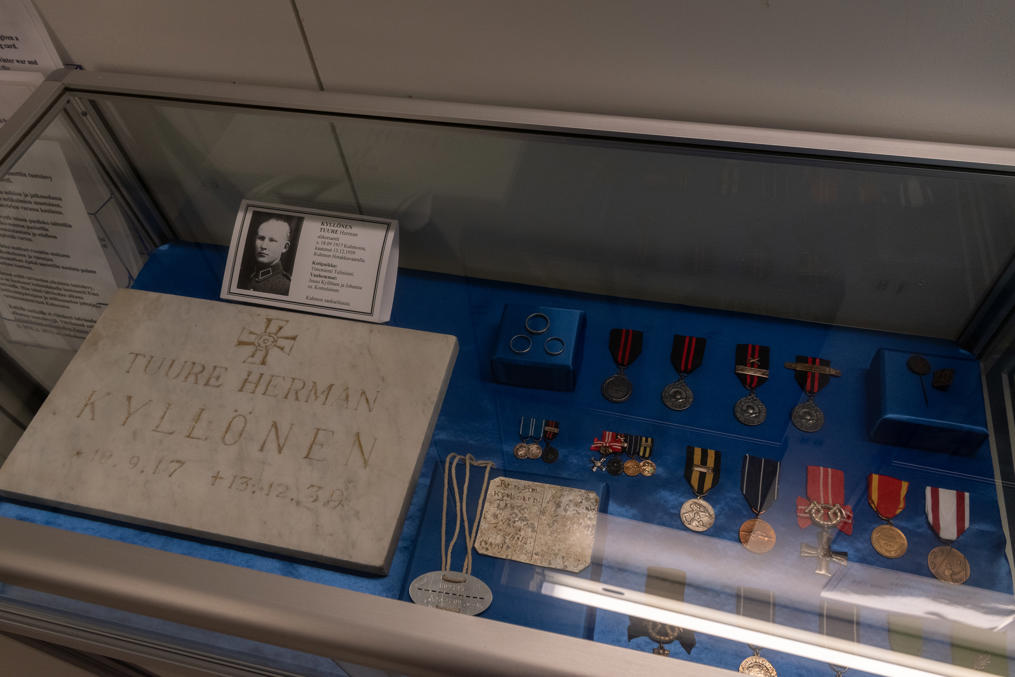

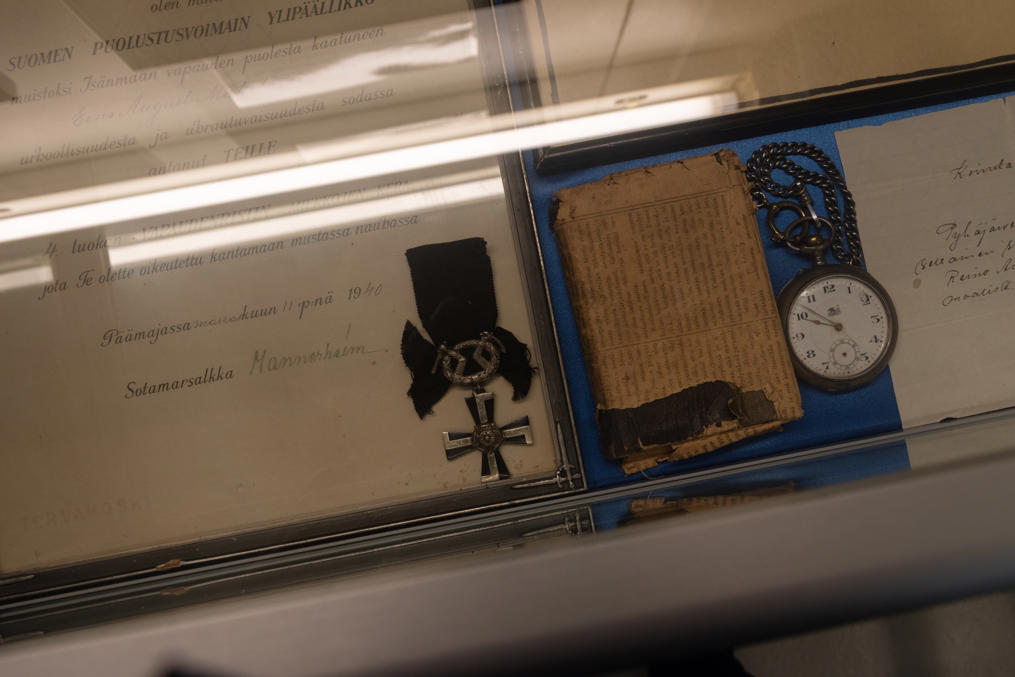

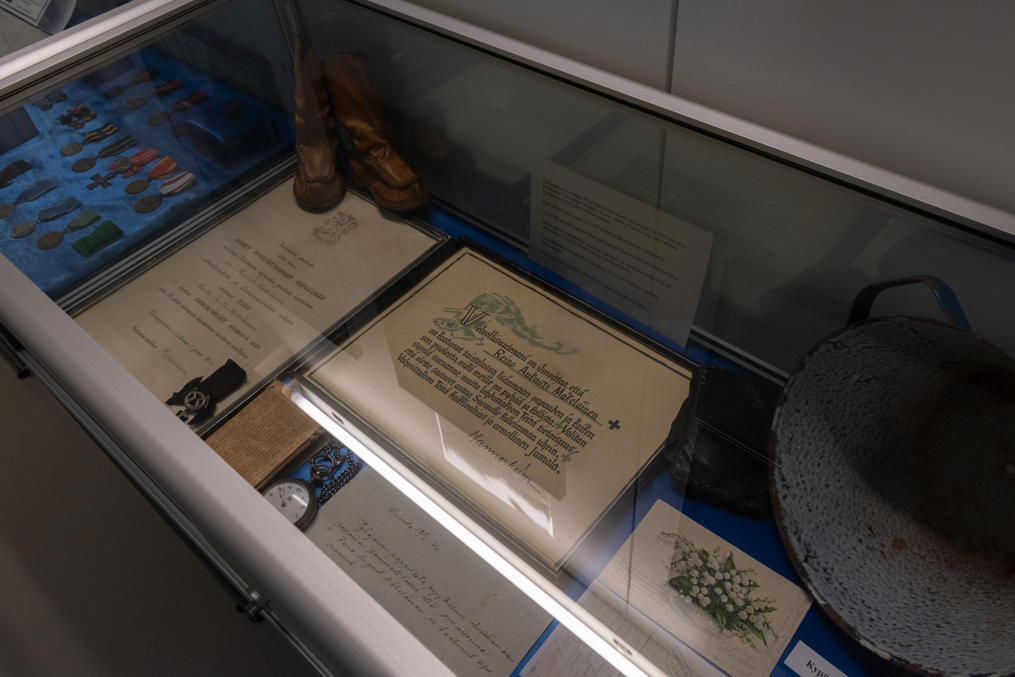

29. Медали той поры, солдатские жетоны и старая табличка с могилы одного из погибших уроженцев Кухмо — младшего сержанта Кюллёнена, убитого 13.12.1939 на Хотаккавааре, чуть южнее Юркянкоски.

30. Орден Креста Свободы 4-го класса с мечами и письмо Маннергейма о его присуждении.

31. И от имени Маннергейма же — типовая похоронка. "Мой долг известить Вас, что Рейно Аукусти Мякеляйнен пал в бою за свободу Отчизны и за все, что для нас свято и дорого. Разделяю вашу глубокую скорбь, но да утешит Вас знание, что вы смогли принести Финляндии самую дорогую жертву из всех. Да укрепит Вас всевышний и милостивый Господь. Маннергейм."

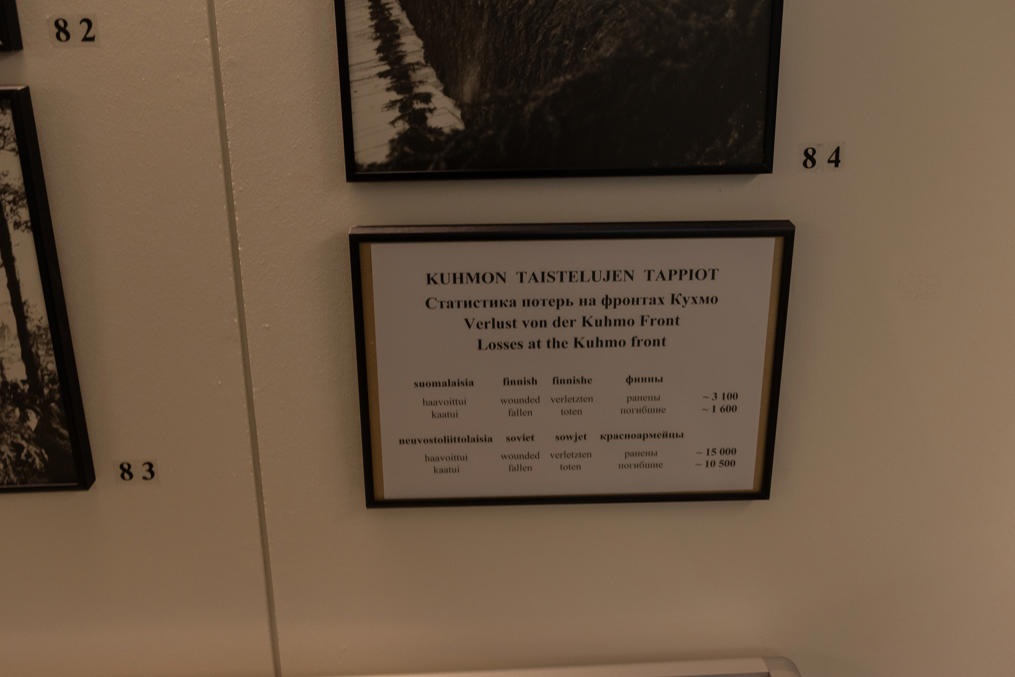

32. Статистика потерь — интересно, сходятся ли цифры у российских историков. По крайней мере российские историки-любители часто сомневаются в цифрах финских потерь особенно в Зимнюю войну, считая их заниженными (всего в Финляндии считается, что в Зимней войне погибло 26 тыс. финнов и 127 тыс. русских). Мне это кажется крайне маловероятным, так как буквально в каждом селе есть воинское кладбище, где все погибшие перечислены поименно, у каждого свой памятник — я эти кладбища сейчас почти всегда посещаю, снимаю и показываю здесь в своих постах про разные места, считаю это данью уважения погибшим. Финны всегда без исключения старались эвакуировать с фронта тело и похоронить в родном краю — это пошло еще от белых в Гражданскую войну в 1918, а в Зимнюю войну практика продолжилась в первую очередь благодаря капеллану II армейского корпуса Йоханнесу Силланпяя (Johannes Sillanpää, 1897-1970); II корпус отвечал за западную часть Карельского перешейка, и там в Выборге был организован эвакуационный центр. Насколько мне известно, даже в тех случаях, когда тело эвакуировать не удавалось (или человек пропадал без вести, или хоронить было нечего), все равно на кладбище была пустая могила и отпевали вместе со всеми. Так что если бы были неучтенные погибшие в каких-то заметных количествах, это едва ли было бы возможно скрыть. Ну а в наши дни и общедоступная онлайн-база данных погибших в войнах есть.

33. Небольшой гербарий с несколькими видами растений, которые изначально в Кухмо не росли, и завезены были в эти края в Зимнюю войну вместе с кормом для лошадей.

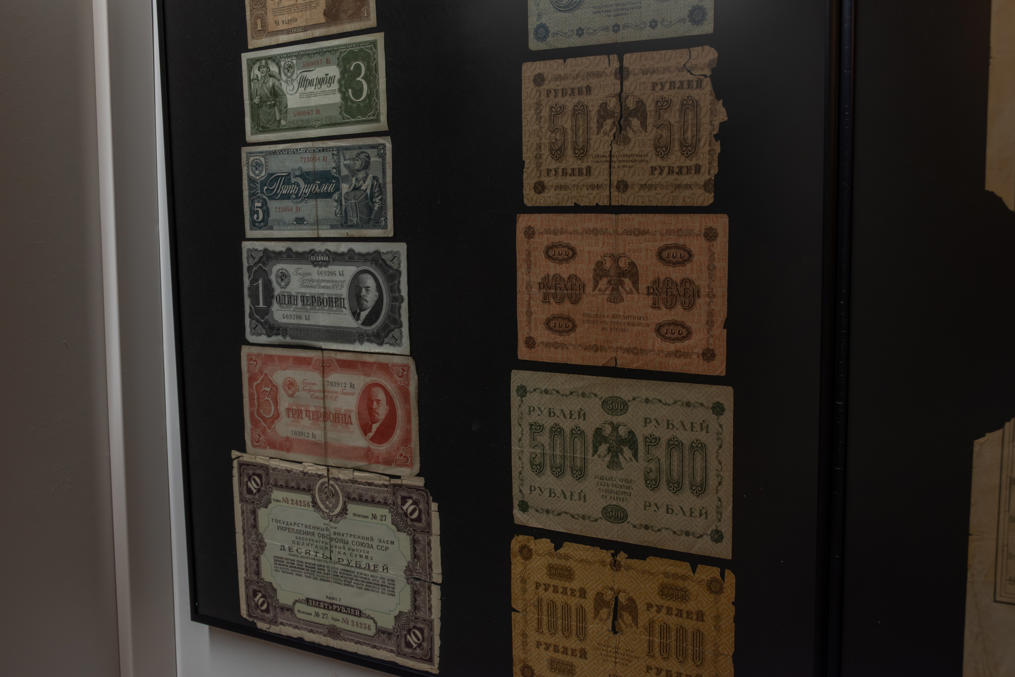

34. Не очень понятно, к чему, но русские деньги — и дореволюционные, и советские.

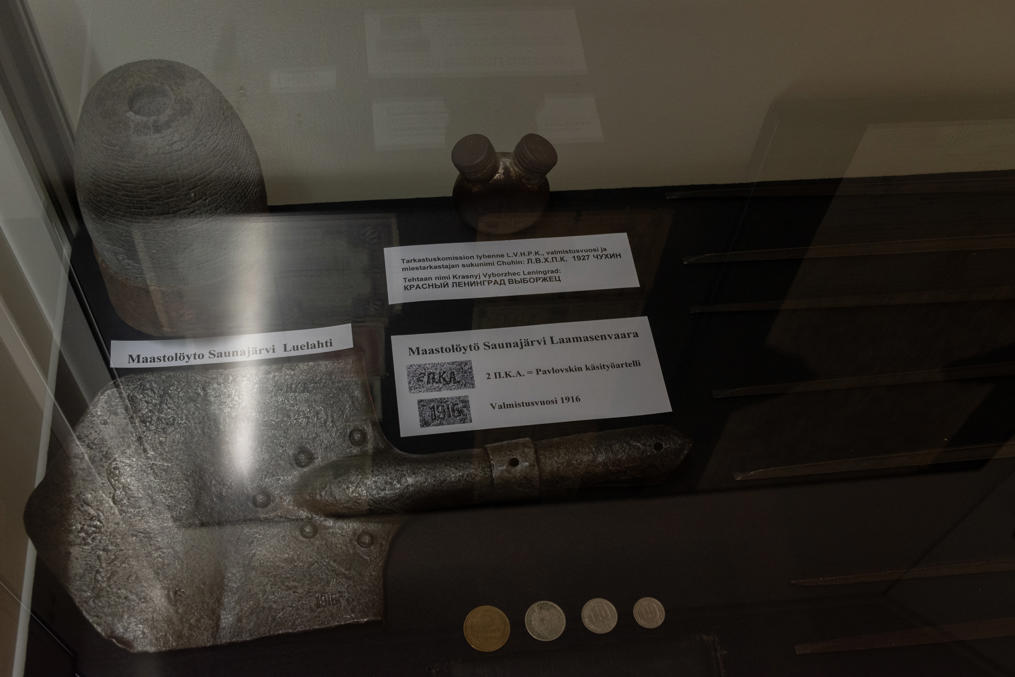

35. Советские предметы с раскопок — отдельно упомянуто, где и когда изготовлены, по клеймам.

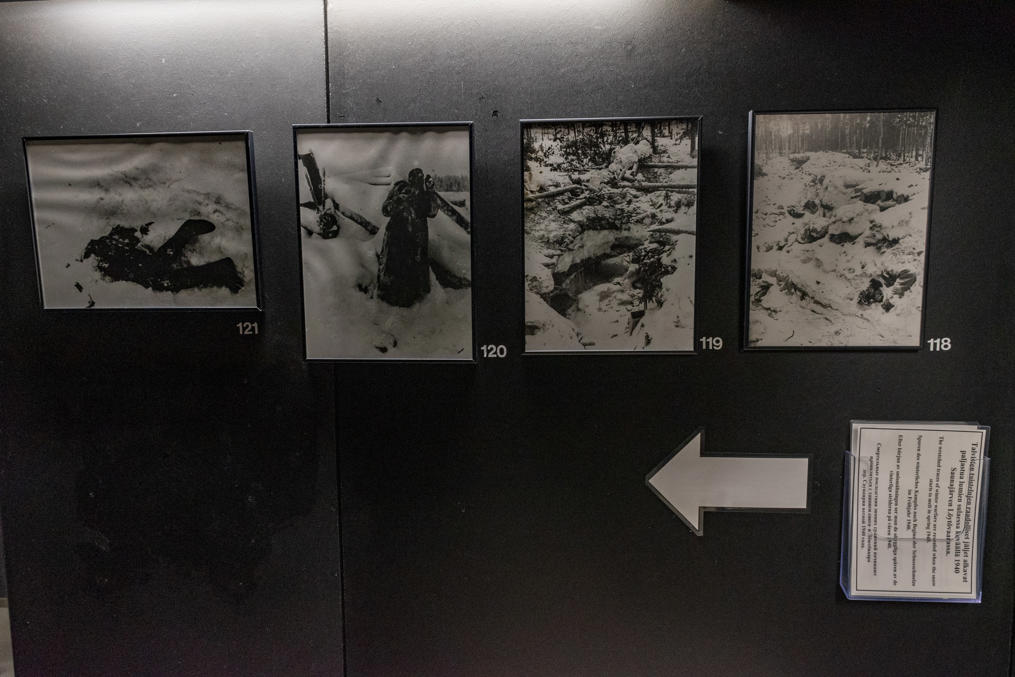

36. Последствия сражений на Лёйтёвааре — там, где памятник РВИО стоит из прошлого поста — по весне оттаивать начали...

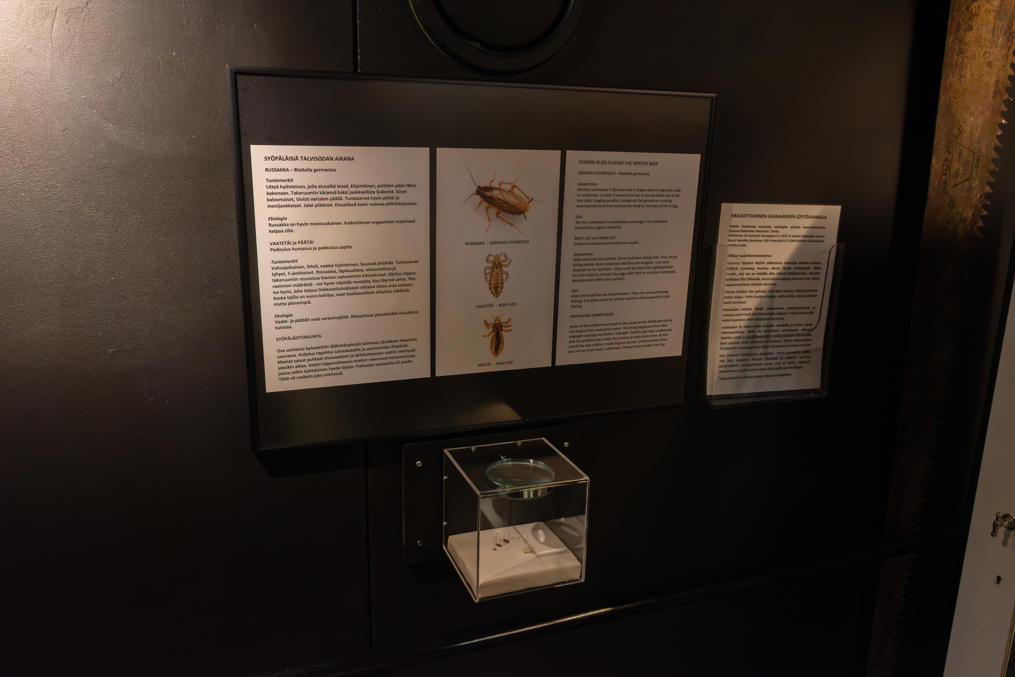

37. Лучшие друзья солдат. К концу Зимней войны, к сожалению, финны на фронте завшивели практически поголовно; несмотря на обустройство полевых саун, с чистым нижним бельем была проблема.

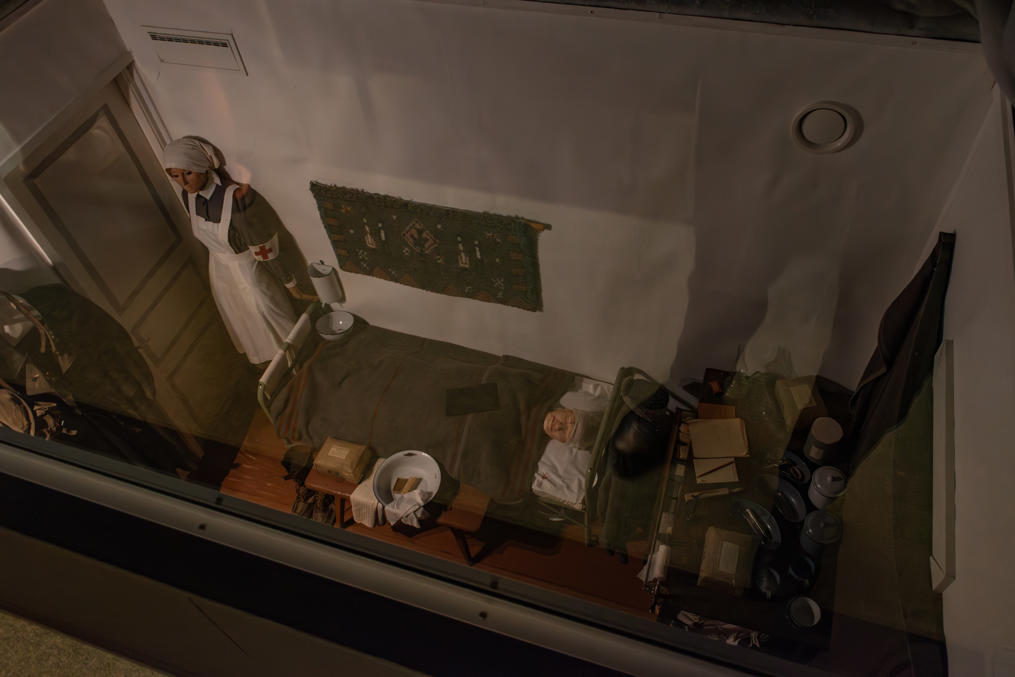

38. Эвакуация раненого.

39. И госпиталь.

40. Бывший бригадир лесорубов из Кухмо, Тойво Пулккинен (Toivo Pulkkinen, 1927-2019) на пенсии с 2015 стал вырезать фигурки из пенопласта с военной тематикой. То, что посередине — это да, именно то, про что вы подумали, финский переселенческий лагерь для русских в Карелии, как с того знаменитого фото.

41. А в Войну-Продолжение солдаты сами довольно массово мастерили всякие вещи и поделки из подручных предметов. В позиционную фазу войны — с осени 1941 по лето 1944 — финны на фронте чуть не со скуки дохли. Эти поделки даже стали в какой-то мере проблемой, потому что ими занимались куда охотнее, чем необходимыми, но тяжелыми и скучными работами по обустройству укреплений, тем более, что, если повезет, эти вещи и продать кому-нибудь можно было. Не очень, наверное, добавляющая симпатии финнам в 1941-1944 деталь, учитывая, через что проходил тогда СССР по другую сторону фронта.

42. С музеем на этом все, но, заканчивая разбор военно-исторических достопримечательностей Кухмо, покажу еще два малоизвестных памятника в глухих углах, посвященных обеим сторонам того аспекта войны, где и вовсе симпатизировать кому-то сложно: деятельности советских и финских диверсионно-разведывательных групп в 1941-1944. Ну, это сейчас говорят ДРГ — по известным причнам стала известная аббревиатура — а тогда советские рейды называли партизанскими набегами (фин. partisaanien iskut), а финские — дальней разведкой (kaukopartio).

Пока финны в позиционную фазу Войны-Продолжения мастерили в окопах поделки, обе стороны пытались заниматься диверсиями друг у друга в тылу. Это все происходило, конечно, преимущественно на севере, где фронт был довольно рыхлый и перейти его особого труда при желании не составляло. Советские рейды были на территории, начиная от Лиексы в Северной Карелии и вплоть до Верхней Лапландии и Петсамо, а финские — по всему фронту, даже на Карельском перешейке.

Рейды имели, безусловно, преимущественно военные цели — нарушать коммуникации, выводить из строя пути сообщения, уничтожать склады боеприпасов и проч. — но мирное население и некомбатантов, оказывавшихся на пути диверсантов, не ждало ничего хорошего. Во-первых, у них изымали продовольствие, во-вторых, их убивали, чтобы не выдали, в-третьих, мужчины в деревнях вполне могли быть и сами вооружены, так что проще было сразу убить, в-четвертых, по крайней мере советские партизаны, по всей видимости, таки проводили в том числе и акции чисто карательного плана. Членами таких отрядов явно были люди довольно специфического, мягко выражаясь, склада. На советской стороны среди них было немало бывших красных финнов — тех, кто бежал в СССР, и кого не расстреляли там в 1930-х — у них могли быть свои счеты с Финляндией (а практическая польза от них была в знании финского, конечно). В целом сразу оговорюсь, что, насколько официально известно, русские в этих отрядах все-таки убили гражданских значительно больше, чем финны.

43. Этот памятник находится в приграничной деревне Вииксимо (Viiksimo), где советские партизаны 24.9.1942 убили 8 мирных жителей. Деревня, состоящая в наши дни всего из четырех домов, а тогда и вовсе из трех, находится на востоке Кухмо, всего в полутора километрах от ближайшей точки границы. Через границу дороги нет, деревня находится в тупике длинной гравийки — я большой крюк сюда сделал, но, кроме памятника, который и хотел снять, более ничего интересного не обнаружилось, даже дома с дороги совершенно не видно.

Группа из около десяти вооруженных партизан — по сведениям русской википедии, некий отряд "Вперед" некоего Бондюка — объявилась в деревне посреди сбора картошки. Жителей сначала отвели в лес, где говорящие по-фински члены отряда за ними присматривали, пока остальные в течение двух часов обстоятельно грабили дома — продовольствие, одежда и обувь, ценности, а также пять коров увели. После этого мужчинам приказали идти в сауну дома Уутела, женщинам и детям — в избу. В избе одна девушка, до которой начало доходить, что, скорее всего, жить им осталось очень недолго и плохо, героически решилась напасть на одного из своих конвоиров. Его автомат разрядился в потолок, второй конвоир замешкался, и пленники ринулись в окно. Им стали стреляли вслед, из 11 погибло четверо беглецов, включая одного ребенка. Мужиков же в деревне набралось всего четыре человека, и их в сауне попросту немедленно расстреляли; выжил только самый молодой парень, хотя тоже три пули получил. Возможно, он умер чуть позже — в описании эпизода на сайте visitkuhmo.fi говорится про семь погибших, а на табличке восемь; в русской википедии вообще утверждается, что убили все население деревни, 29 человек, но это явно не соответствует действительности.

Эпизод закончился, когда к деревне по случайному совпадению подъехала финская армейская машина с четырьмя офицерами и водителем. Русские ее обстреляли, 60 дырок потом на ней нашли, но люди из машины сумели быстро выскочить и спрятаться; а за ней ехал грузовик, который развернулся и поехал за подмогой. Вернулись через час, встретили выживших; партизаны к тому времени уже ушли, подпалив за собой одну сауну.

44. Такой вот достаточно крупный по количеству жертв рейд был в Вииксимо. Всего известно финским историкам 45 таких рейдов, в которых погибло в сумме 181 гражданских. Самые известные в них все были в Лапландии — нападение на деревню Сейтаярви (Seitajärvi) в Савукоски, где убили 15 человек, действительно чуть ли не всю деревню; на деревню Локка (Lokka) в Соданкюля, 21 убитый (к сожалению, не побывал ни там ни там пока что); а также на деревню Лаанила (Laanila) в Инари, где подстрелили случайно аж целого епископа Оулусского — тот памятник я показывал в мелкопосте про Саариселькя.

После войны эти эпизоды старались не вспоминать — это была одна из многочисленных тем, которые старались замалчивать, чтобы не гневить СССР. Вспомнили и стали изучать подробно лишь в 1990-х, памятник этот в Вииксимо тоже из 1990-х. Даже в 2000-х какую-то разовую компенсацию парламент выделил жертвам партизан и их родственникам (относительно символическую, по 1500 евро). В 1999 государственный прокурор рассматривал возможность уголовного расследования, но, судя по тому, что других новостей про это найти не могу, все-таки не стали заводить дело.

Партизанские рейды в целом в Финляндии не являются каким-то широко известным и обсуждаемым эпизодом (финны в массе своей не то чтобы особо интересуются историей вообще и выяснением исторических обид в частности; впрочем, историков хороших тоже вполне хватает), но сейчас, вероятно, про них господствует противоположная точка зрения, что это было направлено исключительно против гражданских (сейчас же после 2022 уже почти стало можно в открытую говорить, что ну вы же знаете, это русские, у них природа такая звериная) — по крайней мере, статья финской википедии практически полностью обходит стороной вопрос военных целей и военного эффекта рейдов, в отличие от статьи русской википедии.

45. Между тем, если чуть-чуть не доехать до самого поселка Кухмо со стороны Каяани-Соткамо, то будет деревня Ямяс (Jämäs), где исторически размещались казармы — по крайней мере пограничники и сейчас вроде размещаются, но, по-видимому, большая часть территории сейчас используется иначе. И стоит там в бывших казармах памятник отряду Марттина (Osasto Marttina) из финской дальней разведки. "Береги Финляндию свободной и независимой", написано. На камне справа имена 17 разведчиков, не вернувшихся из рейдов.

46. На камне слева: "Отряд Марттина основан в Каяани 25.11.1939 по инициативе офицера разведки Паули Марттина. СССР напал на Финляндию 30.11.1939 и начал Зимнюю войну. Отряды Марттина участвовали в Зимней войне в окрестностях Суомуссалми, занимаясь обучением и лыжной ближней разведкой. В Войну-Продолжение, в 1941-1944, отряды Марттина произвели в тылу врага 74 разведочных и диверсионных вылазки в направлении Кухмо-Ругозеро-Ухта-Кестеньга-Медвежьегорск, а также в Лапландской войне. Отряд был расквартирован в Каяани, Муезерском под Реболами, а в 1942-1944 в Ямясских казармах. Отряд состоял из около 200 человек. Отряд Марттина был одним из четырех подчиненных напрямую Ставке главнокомандующего отрядов дальней разведки, из которых 1.7.1943 был образован 4-й отдельный батальон. В разведчики брали добровольцев. Разведка в тылу врага была исключительно тяжела физически и психически, самая длинная вылазка продлилась 42 дня, а самое большое пройденное пешком в течение одной вылазки расстояние — 550 км. Самой дальней точкой вылазок была Архангельская ж/д в 250 км от линии фронта. Эффективной разведкой дальних отрядов верховное командование сумело держать под контролем происходящее в тылу противника. Непоколебимые (буквально — полные sisu) и верные своим задачам разведчики исполняли данные им миссии в тяжелейших условиях. Камнями памятника служат противотанковые препятствия с оборонительной линии Саунаярви. Спроектирован Юхани Вепсяляйненом."

"Дальние разведчики" занимались, в общем, тем же самым, что и советские партизаны — диверсии в тылу врага. Их было, как и сказано на памятнике, четыре отряда — отряд Вехнияйнена на Карельском перешейке, отряд Куйсманена в Приладожье и Северной Карелии, отряд Марттина (майор Паули Марттина командовал) в Кайнуу и отряд Паатсало в Лапландии; с 1943 формально они образовывали четыре роты 4-го отдельного батальона (ErP 4). "Дальними разведчиками" финны, интересующиеся военной историей, гордятся, но достоверной детальной информации о их деятельности не так уж много; Финляндия в конце войны уничтожила архивы своей разведки, точнее, отвезла их в Швецию, где они мистическим образом затерялись.

Это называлось операцией Стелла-Полярис — ее готовили с весны 1944, и в сентябре после заключения перемирия с СССР тайно вывезли из небольшой гавани в Нерпесе в Хернёсанд и Евле 750 человек персонала и множество ящиков архивов. Сделано это было, потому что в Финляндии опасались полной советской оккупации и того, что русские доберутся до имен их агентов и проч. Когда опасения не подтвердились, персонал вернулся в Финляндию, уже буквально через несколько месяцев, а вот архивы так там и остались; их пересняли на микропленки, а дальше их судьба затерялась. Какие-то сведения из них всплывали у американцев и британцев, так что, по всей видимости, данные просто распродали. Едва ли данные о деятельности финских диверсантов в войну сами по себе там были особо важны, но ушли и они.

Так что единственные источники о "дальних разведчиках" — это либо воспоминания их самих (которые они впоследствии писали много и с удовольствием, но от которых, конечно, не стоит ждать особой объективности), либо обрывки информации, связанной с ними, из других архивов, ну либо, собственно, советские источники — о последствиях их деятельности.

47. По всей видимости, впрочем, финны все-таки не вырезали гражданских, или по крайней мере делали это значительно реже (хотя, вероятно, и масштабы их рейдов тоже были поменьше — но этого я точно не знаю). Здесь я исхожу из того, что если бы что-то было известно, то в современной России с этим бы в зубах носились не переставая. Какие-то инциденты точно были — например, в 2013 вышла книга, где автор, дед которого был "дальним разведчиком", прямо признает, что был случай, когда захватили гражданский грузовик, и его шофера с товарищем пришлось тут же и застрелить, и это было, как ни крути, военное преступление. Но по полдеревни за раз, вероятно, не вырезали.

Зато был получивший достаточно широкую известность в узких кругах случай с уничтожением советского тылового госпиталя в поселке Петровский Ям в Сегежском районе 16.2.1942. Это был как раз именно тот самый отряд Марттина, памятник которому тут и стоит — конкретной группой в добрую сотню человек командовал Илмари Хонканен (Ilmari Honkanen, 1909-1987). Исторически финны считали рейд буквально самым удачным за всю войну — напали-де на крупную базу снабжения и уничтожили около 500 человек и 70 зданий; Хонканену вообще за это Крест Маннергейма дали. По советской/российской же версии, погибших было 85, и преимущественно это были тяжелораненые и персонал в уничтоженном финнами тыловом госпитале, который был отмечен красными крестами и всем, что полагается (а Хонканен говорил, что не видел никаких крестов, и что когда поняли, что это они госпиталь тоже умудрились поджечь и гранатами забросать, то пытались помогать раненым).

Я не буду подробно углубляться в этот вопрос здесь; в 2013 про это книгу под названием "Петровский Ям. Запланированная трагедия" написал Баир Иринчеев с Петром Репниковым. Вы, возможно, знаете имя Баира Иринчеева — это самый известный российский современный историк Зимней войны, а также директор Военного музея Карельского перешейка в Выборге. Я весьма уважаю его, как историка — хоть он и не скрывает своих довольно резких взглядов (он вообще по-моему сталинист), но умеет отделять их от истории и рассматривать исторические события непредвзято, чем далеко не все российские историки могут похвастаться. Эта его книга была также переведена и на финский под названием Kaukopartio-operaatio Petrovski Jam: Legendaarinen sissi-isku vai sotarikos? и выпущена в Финляндии в том же году. Иринчеев там вроде бы, в частности, говорит, что как раз после этого случая советские партизаны и стали намного безжалостнее к финским гражданским — решили, что больше жалеть их нечего.

48. Что тут сказать? Война крайне мерзкая и паршивая штука. Что хорошо бы помнить всем тем, кто со своего дивана выступает за любую войну до победного конца. А между двумя соседними нациями всегда найдется огромное количество вполне справедливых взаимных исторических обид, и если начать ими меряться, до добра это тоже не доведет.