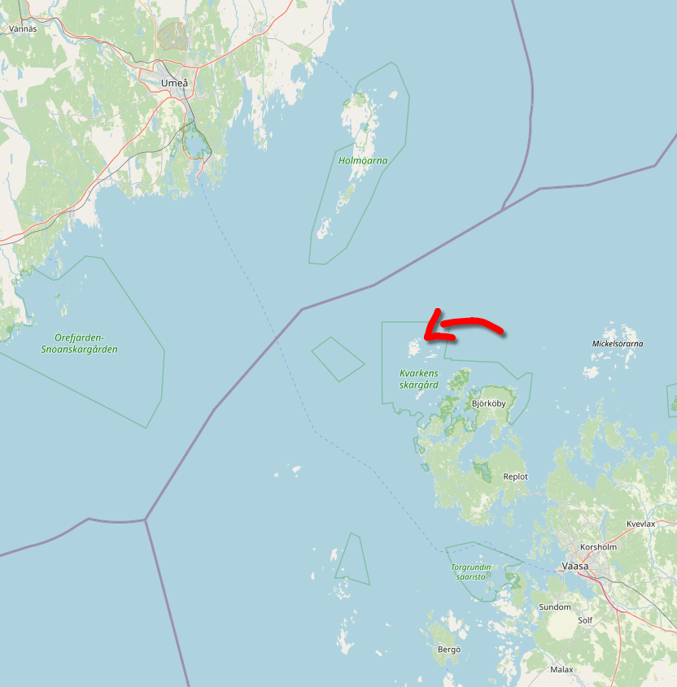

Валсёрарна (Valsörarna), по-фински Валассаарет (Valassaaret, Китовые острова) — самая внешняя часть Кваркенского архипелага со стороны Финляндии, в самом узком месте Ботнического залива, между финской Ваасой и шведским Умео. Отсюда до ближайшей большой земли по прямой более 25 км, в то время как до первого острова со шведской стороны (Хольмёгадд, Holmögadd) уже чуть ближе, порядка 20 км. Труднодоступный архипелаг никогда не имел постоянного населения, кроме разве что смотрителей маяка — необычного железного, построенного теми же французскими инженерами, что и Эйфелева башня — а в 1809 и вовсе стал могилой для около 400 русских солдат в походе Барклая-де-Толли через замерзшее море на Швецию. В наши дни он, как и остальные внешние острова Кваркена, считается природным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО — единственным в Финляндии.

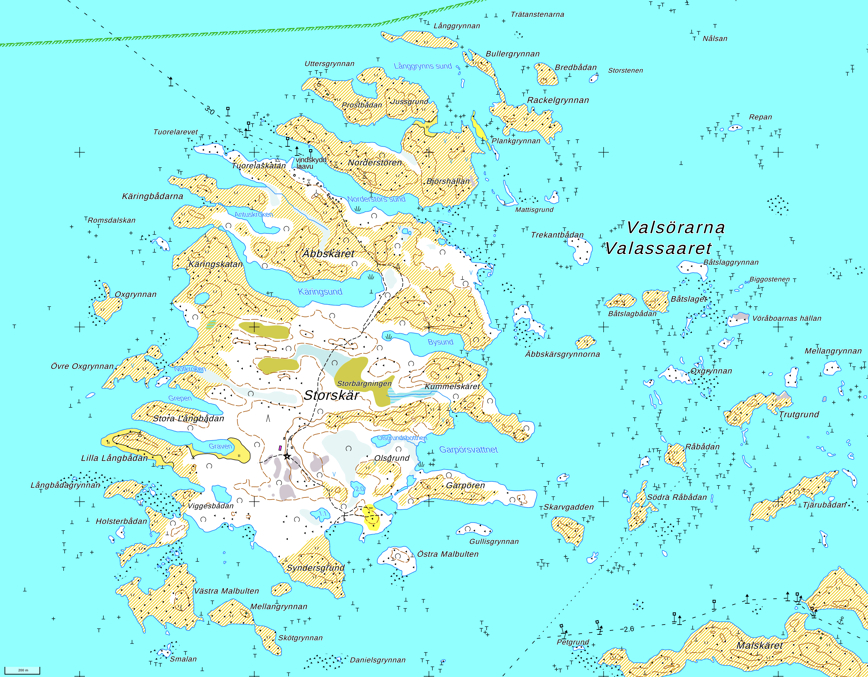

Крупнейший остров имеет в ширину примерно 2 км, и представляет собой полностью сросшиеся в наши дни острова Стуршер и Эббшер. Он окружен многими другими более мелкими шхерами и отдельными камнями и мелями. Уровень моря здесь падает на 8-9 мм в год (изостатический подъем земной коры после ледникового периода — этим подъемом Кваркен и остальной север Ботнического залива и знаменит). Остров почти плоский, местами покрыт каменными грядами, местами — зарослями можжевельника, местами — молодыми лиственными рощами. Береговая линия испещрена мелкими заливами, многие из которых теряют связь с морем (флады), а некоторые уже потеряли и превратились в озера. Исторически Валсёрарна использовались, как и другие подобные острова, как пастбища и для редких рыбацких хижин, где жили в лучшем случае сезонно. Из-за пастбищ, в частности, остров не так давно был практически совершенно голым. Сейчас на нем пасут овец, которые более-менее сохраняют хотя бы текущий пейзаж; без них бы все довольно быстро заросло. На острова нет никакого регулярного сообщения, но ежегодно бывают изредка экскурсии, с одной из которых мне, наконец, и удалось попасть сюда.

Но я начну с большого экскурса в историю. На холмике посреди острова, на северной стороне (Эббшер), стоит памятник самому, на мой взгляд, примечательному, чем острова Валсёрарна в истории отметились — погибшим при переходе русской армии через Кваркен в марте 1809. Про этот переход я уже упоминал, наверное, даже неоднократно, и сейчас самое время рассказать все с самого начала.

1. Финляндская война (Suomen sota, последняя русско-шведская война 1808-1809) к тому моменту была уже, в принципе, закончена, в том плане, что исход был давно ясен; Швеция терпела поражение, еще в сентябре 1808 под Оравайсом проиграв решающее сражение, и к ноябрю 1808 отступив со всей территории Финляндии, что было закреплено Олкийокским перемирием под Раахе. По этому перемирию шведская армия должна была оставить Оулу в течение десяти дней, и далее отступить за реку Кемийоки и тогдашнюю границу между собственно Швецией и Финляндией как ее региона. Это и было сделано, но упрямый король Густав-Адольф IV сдаваться не собирался. Про короля и про командующего его армией в Финляндии до сентября 1808, маршала Клингспора, вообще очень сложно сказать что-то хорошее — они сделали буквально все, чтобы самым бесславным образом, простите, проебать Финляндию — но при этом и признавать утрату Финляндии после Олкийокского перемирия король так и не согласился. Но, как известно, вплоть до наших дней многие политические лидеры имеют большие проблемы с признанием того очень простого факта, что война уже проиграна и нужно прекращать бессмысленное кровопролитие.

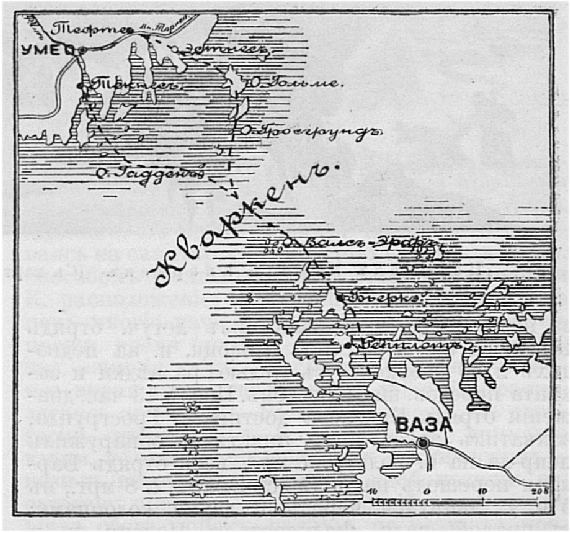

Так и в 1809 остатки армии перезимовали вокруг Торнио в отвратительных условиях, ожидая непонятно чего, в то время как Александр I уже по соглашению с финской делегацией назначил на конец марта знаменитый Боргоский (Порвоосский) сейм, где о присоединении Финляндии к России было официально объявлено, не дожидаясь мирного договора. Наполеоновские войны тем временем не сбавляли обороты — ведь вся война, как мы помним, началась с того, что Швеция не хотела присоединяться к блокаде Британии, и Россия, по Тильзитскому договору 1807 с Францией, обязывалась ее к этому принудить — и Александр I опасался, что летом 1809 на помощь Швеции может прийти британский флот, что пришлось бы совершенно некстати (на самом деле британцы этого делать не собирались, прекратили финансировать Швецию, казна которой была к тому времени пуста, и тоже советовали Густаву-Адольфу начинать мирные перегоры, но опять-таки он и их не послушал). Чтобы принудить Швецию к миру как можно быстрее, российское командование запланировало в марте, когда ледовая обстановка наиболее благоприятная, одновременный удар по трем направлениям: через Аландские острова, через Кваркенский пролив, и на севере по суше на Торнио-Каликс.

На севере, разорвав перемирие 23.3.1809, русские войска абсолютно без труда разбили стоявшие на границе остатки трех финских бригад, всего 1.3 тыс. способных нести оружие человек, и к 25.3 те войска сдались на реке Каликс (после чего русские отправили их по домам в Финляндию). Аланды все еще оставались вплоть до марта 1809 в руках шведов, там размещались войска генерал-майора фон Дёбельна в количестве 5.4 тыс. человек; 17-тысячное войско генерала Багратиона, при котором был также командующий фон Кнорринг и военный министр Аракчеев, выдвинулось в этом направлении из Турку, через остров Кумлинге. Шведам пришлось, бросив больных и припасы, эвакуироваться в Швецию, в порт Грисслехамн, тоже по льду; их догнал русский авангард, генерал-майор Кульнев с казаками, и Кульнев с фон Дёбельном заключили перемирие, по которому Аланды оставались в руках России. Этот поход был относительно менее драматичным — вероятно, из-за более мягких природных условий и большим количеством населенных островов между Аландами и Турку.

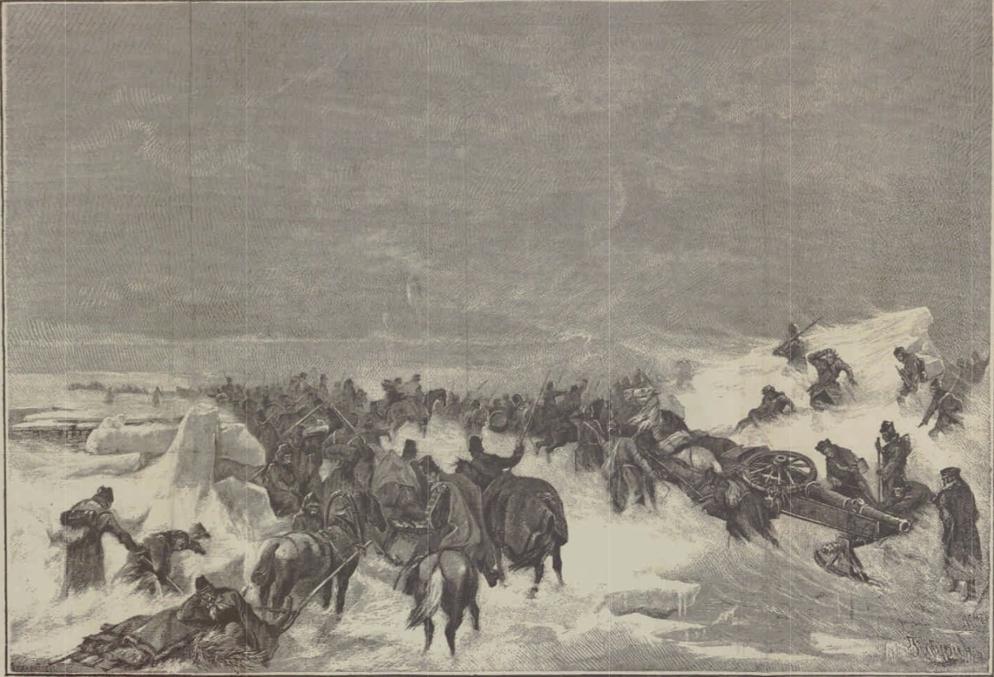

Самым же сложным был, конечно, поход через Кваркен, из Ваасы в Умео, командовать которым досталось генералу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли (1761-1818), остзейскому немцу шотландского происхождения, который известен, конечно, в основном ролью в Отечественной войне 1812 года. Путь был разведан заранее казаками, оставившими на льду вехи, но ледовые условия были очень сложными; трещины, торосы, снег по колено и выше, и морозы стояли -15...-30°. В распоряжении у Барклая-де-Толли был экспедиционный корпус из 3.7 тыс. человек, относительно налегке, с припасами на несколько дней, реквизированными у окрестных крестьян лошадьми, и всего восемью пушками, да и те на полпути пришлось бросить. 19.3 основные силы выдвинулись из Бьёркёбю (Björköby) — последнего села на архипелаге — и ночь на 20.3 провели на Валсёрарна. (Выход войска был растянут на несколько дней, часть вышла из Финляндии и пришла в Швецию уже позднее, так же и потом на обратно пути. Почти везде в описаниях похода речь идет об основных силах Барклая-де-Толли, так что подробнее о судьбе остальных рассказать не могу.)

2. Переход через Кваркен по льду в принципе в те годы практиковался — крестьяне из Бьёркёбю таким образом возили почту в Швецию, за что получали освобождение от податей — но, разумеется, тогда в такие поездки не выступали в таких количествах, ну и, насколько я понимаю, с почтой все-таки на лошадях ездили, а для такого войска это было нереально.

До нас дошло описание того похода от Фаддея Булгарина (1789-1859) — про это имя, наверное, большинство из нас помнят только то, что его Пушкин не любил, но в молодости в войне 1808-1809 этот товарищ участвовал в чине корнета, и в частности в этот поход тоже ходил. Впрочем, мемуары он написал только в 1848, возможно, с точностью было не очень, в частности, он писал, что ночевали на "Вальгрунде"; а Валлгрунд — это уже в другом конце архипелага, хотя, может быть, Валсёрарна тогда тоже могли и так называть? В любом случае, ночь на Валсёрарна выдалась жестокой — на острове же практически не было ни укрытий (кроме редких рыбацких сараев), ни деревьев, которые можно было бы порубить на дрова для костров; деревьев-то тогда тут не было вообще, да и острова были значительно меньше, чем сейчас. Ночевать на Валсёрарна изначально не планировалось, хотели одним днем сразу перейти Кваркен, но не получилось. Мороз тогда еще был умеренный, -15°, и погода не самая плохая, так что кое-как протянули до утра; сколько-то людей замерзло насмерть, уже тогда; и 20.3 был основной переход — с Валсёрарна до Хольмёгадда (Гаддена) через основную часть Кваркенского пролива. Дадим слово Булгарину:

"Войско провело 7 марта (по старому стилю) <…> в необозримых снежных степях и среди гранитных скал, где не было признаков ни жизни, ни куста, ни тростинки. 8 марта, в пять часов утра, отряд тронулся с Вальгрунда (по-видимому, Валсёрарна) в открытое море. Первое отделение, Филисова, шло впереди; за ним следовало второе, Берга, при коем находился Барклай-де-Толли. Резерв состоял из батальона Лейб-гренадерского полка и двадцати казаков. На первом шагу началась борьба с природою. Свирепствовавшая в ту зиму жестокая буря, сокрушив лед, разметала его на всем пространстве залива огромными обломками. Подобно утесам возвышались они в разных направлениях, то пересекая путь, то простираясь вдоль по дороге. Вдали гряды льдин похожи были на морские волны, мгновенно замерзшие в минуту сильной зыби. Надобно было то карабкаться по льдинам, то сворачивать их на сторону, то выбиваться из глубокого снега. <…> Холод не превышал пятнадцати градусов, и погода была тихая; иначе вьюга, обыкновенное в сих широтах явление, могла взломать ледяную твердыню и поглотить войско. Хотя каждая минута была дорога, но солдатам давали отдых; они едва могли двигаться от изнурения. Лошади скользили и засекали ноги об острые льдины. Артиллерия замедляла движение отряда. К орудиям, поставленным на полозья, отрядили 200 рабочих и, наконец, оставили пушки позади, под прикрытием резерва. К шести часам вечера, пройдя 40 верст за 12 часов, войско прибыло на шведский остров Гадден, предварительно занятый Киселевым, который с 50 казаками и 40 отборными стрелками Полоцкого полка напал на шведский пикет и по упорном сопротивлении рассеял его, но не смог однако же взять в плен всего пикета, отчего несколько солдат спаслись на шведский берег и известили тамошнее начальство о появлении русских на Гаддене и Гольме. Острова сии так же бесплодны, как и лежащие у финских берегов. С трудом можно было достать немного дров. Большая часть войск провела ночь без огней..."

"Пот лился с чела воинов от крайнего напряжения сил, и в то же время пронзительный и жгучий северный ветер стеснял дыхание, мертвил тело и душу, возбуждая опасение, чтобы, превратившись в ураган, не взорвал ледяной твердыни. Кругом представлялись ужасные следы разрушения, и эти, так сказать, развалины моря напоминали о возможности нового переворота..."

3. Хольмёгадд представляет собой такой же кусок земли посреди ничего, как Валсёрарна (и тоже с маяком в наши дни). На нем, как упоминает Булгарин, была небольшая шведская застава, и нескольким шведами удалось уйти, так что на Хольмёгадде попытаться заночевать в любом случае было бы рискованно, можно было бы утратить элемент сюрприза. После шестичасовой передышки продолжили; войско разделилось, один отряд пошел через острова Хольмёарна, чтобы подойти к городу Умео с севера (этот отряд шведы сумели поначалу отбить), другой, основной, — дальше напрямую по льду в устье реки Уме, где, по счастью, в порту во льдах нашли пару торговых судов, которые немедленно разломали на дрова и наконец-то согрелись. В итоге люди прошли за 18 часов 40 верст по льду, снегам и торосам.

В Умео находилась последняя финская бригада, отведенная туда шведами заблаговременно, под командованием генерал-лейтенанта Кронстедта, и, возможно, если бы они знали, в насколько изможденном состоянии российский отряд находится после этого перехода, то смогли бы еще сражаться — но не зная этого, и опасаясь, что соотношение сил еще больше не в их сторону, чем в реальности, сдались. 22.3 Барклай-де-Толли вступил в Умео; после коротких переговоров шведско-финские войска оставили город и окрестную Вестроботнию, и отступили дальше на юг, за реку Эре в сторону Хернёсанда.

Меж тем уже 13.3 в Стокгольме заговорщики свергли Густава-Адольфа IV. Действовали они под началом генерала Адлерспарре, командовавшего т. н. Западной армией, располагавшейся в Вермланде на западной шведской границе, на случай нападения Дании (которой принадлежала Норвегия, и которая тоже была в союзе с Францией, и тоже объявила войну Швеции, но реальных существенных боевых действий так и не началось; Густав-Адольф все это время считал, тем не менее, именно Данию более важным противником, чем Россию); к нему примкнул также командовавший ранее финской армией, покуда таковая еще существовала, Адлеркрёйц. Принужденный отречься от короны Густав-Адольф бежал за границу (где потом прожил еще тридцать лет, в основном в Швейцарии, на всех обиженный). На трон посадили герцога Карла Сёдерманландского — теперь Карла XIII — который в свои 60 лет уже одряхлел, и, хоть на тот момент и не совсем еще из ума выжил, но в целом был согласен подписывать все, что ему скажут.

Вследствие этого, пробыв в Умео всего два дня, Барклай-де-Толли получил приказ возвращаться — из-за заключенного в Аландах перемирия, которое, как ожидалось, станет началом для серьезных мирных переговоров.

4. И это оказалось серьезной стратегической ошибкой, которая затянула войну на лишние полгода, и сделала подвиг корпуса Барклая-де-Толли почти бессмысленным. А винить за эту ошибку следует военного министра графа Аракчеева — это он де-факто лично командовал наступлением на Аландах, и он согласился на перемирие фон Дёбельна. Тогда как надо было дожимать именно там и именно тогда — идти на Стокгольм, воспользовавшись суматохой из-за свержения короля — и события на севере, под Умео и Каликсом, были бы тогда дополнительными аргументами. Почти наверняка тогда Финляндию удалось бы присоединить к России по Каликс.

"Надо" и "лучше", конечно, в этом контексте означают — с российской точки зрения; впрочем, мои симпатии в этой войне в любом случае находятся на стороне России (хоть в наши дни в Финляндии это и будет непопулярная точка зрения :), ввиду исключительной некомпетентности Швеции, относительной гуманности России и того, что в итоге присоединение Финляндии к России кончилось для Финляндии хорошо и привело к веку мира и спокойного развития. Но, помимо этого, получается, при прочих равных условиях и в наши дни полоса между Торнио и Каликсом, 40-50 км, этнически преимущественно финская даже сейчас — западная сторона Торнедалена — могла бы принадлежать независимой Финляндии, если бы войну удалось закончить весной 1809.

Стоит отметить, что Аракчеев де-факто командовал на тот момент всей армией, и воплощал всю операцию по наступлению с трех направлений; хотя идея ее, по-видимому, принадлежала Александру I, а первый план был разработан генералом Каменским, но ни он, ни формальный командующий российской армией фон Кнорринг не решились сами ее воплощать, слишком рискованным был ледовый переход — в худшем случае, катастрофического ухудшения погоды или ледовых условий, можно было вообще потерять весь корпус. Аракчеев же сказал, что, мол, русский солдат все осилит; и хотя Барклай-де-Толли жаловался, что припасов недостает (из-за чего в итоге отправились меньшими силами, чем должны были) и детальных планов тоже, Аракчеев, как сам потом говорил, буквально вытолкнул того на лед, отправив следующее послание:

На счет объяснения вашего, что вами очень мало получено наставлений от главнокомандующего, то генерал с вашими достоинствами в оных и нужды не имеет. Сообщу вам только, что Государь Император в 16-го марта (по старом стилю) прибудет в Борго (Порвоо), и я уверен, что вы доставите ему на сейм шведские трофеи...

5. Имя графа Алексея Андреевича Аракчеева (1769-1834), наверное, в России тоже все помнят из школьных учебников истории — как жестокого, но верного и неподкупного соратника Александра I, пользовавшегося неограниченным доверием того и в 1810-х создавшего крайне непопулярную систему военных поселений. Сложный, в общем, был человек, не то чтобы однозначно плохой, но в данном случае и то, что пошли на такую опасную операцию, и то, что не сумели воспользоваться ее итогами, в конечном счете его вина.

Барклай-де-Толли же делал, что может, в рамках приказов, что у него были, и в Умео дал солдатам еще передохнуть пару дней до обратной дороги через Кваркен. 27.3 первые отряды вышли обратно, и 29.3 прибыли в Ваасу. Ночь на 28.3 и вышла самой суровой за весь поход — тогда поднялся ветер в лицо, температура упала до -30°, а ночевать пришлось снова на Валсёрарна. Солдаты пытались кое-как соорудить себе из камней укрытия, чтоб хоть от ветра немного спастись, но именно в эту ночь тут и замерзло насмерть несколько сотен человек.

Так закончился этот ледовый поход, совершенно исключительный по меркам всей мировой военной истории, сравнимый разве что с переходом через Бельты (из континентальной в островную часть Дании) Карла X в 1658, но расстояния и условия там были, конечно, совсем другие. Точное количество погибших неизвестно, но одна оценка, что я видел — 1228, то есть треть изначального корпуса. Ну и треть из них лежит тут, на Валсёрарна. Участники похода были награждены особой медалью.

6. Полностью бесполезным поход не стал лишь в том плане, что на севере под Каликсом тогда командовавший остатками финских войск генерал-майор Грипенберг сдался именно, когда услышал о русских уже в Умео. До этого он еще был готов сопротивляться, что тоже осложнило бы ситуацию на том фронте.

Но в любом случае войну пришлось воевать дальше; заговорщики и Карл XIII все-таки так же, как и Густав-Адольф IV, отчаянно не хотели отдавать всю Финляндию, и пытались теперь найти поддержки уже у Франции, на что Наполеон им тактично отвечал, что, если бы он и имел таковое желание, войска его заняты в совсем других частях Европы, идти на открытый конфликт с Россией он еще не может, и никакой возможности прийти на помощь не имеет. К лету 1809 российские войска пошли наступать дальше с севера в Вестроботнию, в мае Умео заняли снова, и последние битвы войны состоялись в августе опять под Умео, у сел Севар и Ратан, куда Швеция попыталась высадить десант в последний раз. Фридрихсгамский (Хаминский) мир был подписан 17.9.1809. Единственное послабление, которого Швеция добилась — граница не по Каликсу, а по Торнио — впрочем, Александр I еще в апреле в письме Наполеону говорил, что на такой границе и остановится (шведы надеялись на старую границу по Кеми, а Торнио между Каликсом и Кеми был уже компромиссом). Россия также оставила за собой Аланды, а Швеция обязалась присоединиться к блокаде Британии, из-за чего изначально все и началось. Регентом Швеции назначили Бернадота, одного из маршалов Наполеона (с 1818 коронованного под именем Карла-Юхана XIV, и основавшего таким образом нынешнюю шведскую королевскую династию), от которого все ждали, что он будет пытаться возвращать Финляндию, а он вместо этого взял и заложил основы политики нейтралитета Швеции, которой она мудро придерживалась до самого 2023.

7. Погибших на Валсёрарна бедолаг так никто и не пытался систематически хоронить, и весь 19 век на острове рыбаки и пастухи из Бьёркёбю находили и хоронили человеческие кости. В конце концов в 1930-х местные прочесали остров и похоронили всех оставшихся под показанным в начале холмиком, вот в этой вересковой пустоши.

8. Ну а теперь расскажу про сами острова и поездку на них. Хотя острова мне были в принципе известны давно — они упоминаются в различных туристических материалах о Кваркене как об объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — попасть сюда у меня долго не получалось. Регулярных теплоходиков по местному архипелагу, как, например, из Кокколы на Танкар или Якобстада на Месшер, из нашего города Вааса или его окрестностей не существует, и поездки на Валсёрарна, или, например, маяк Норршер, острова Миккельсёрарна и проч., надо "ловить", когда каждый сезон их анонсируют в мае-июне. Вот в 2025 поездку на Валсёрарна организовывал наш муниципалитет, Корсхольм, всего одну за лето, и то в рабочий день, вторник 1 июля, отпрашиваться пришлось; за 60 евро с носа, включая экскурсию и сосиски. Не помню уже, где именно я про эту поездку узнал, возможно, из инстаграма муниципалитета. Отправление было из Сведьехамна (Svedjehamn), рыбацкой гавани села Бьёркёбю — одного из самых известных мест архипелага. Сюда ехать 40 км от Ваасы, на большой Кваркенский/Реплотский архипелаг, по Реплотскому мосту — самому длинному на данный момент мосту Финляндии.

Разумеется, при наличии своего плавсредства попасть на острова можно и самостоятельно, но у меня такового нет и в обозримом будущем не планируется :)

9. Поездка у нас вышла на двух лодках — одна рыбацкая побольше, а другая водометный катер. Нам сказали, что вода стоит слишком низко, чтобы можно было к Сведьехамну подойти на большой рыбацкой лодке "Бьёркё", на котором мы должны были отправляться — так что вот, поплыли на двух, и с этого мелкого водометного в процессе где-то на архипелаге народ пересадили на "Бьёркё", а потом на обратном пути наоборот. Мы плыли на лодке, что побольше, без пересадки, честно говоря, пожалели немного, на этой мелкой прикольнее бы было. В качестве перевозчиков, а отчасти и экскурсоводов тоже, действуют местные рыбаки, а со стороны муниципалитета экскурсоводами были две женщины из муниципального департамента спорта. В целом все было организовано весьма бодро, женщины из муниципалитета и рыбаки дружелюбные и знающие, даром что рыбаки по-фински плохо говорили :) Тут же шведоязычные края, на архипелаге-то уж точно.

10. Сведьехамн и в целом этот крупный остров Бьёркё (Björkö, швед. Березовый остров), один из основных островов всего архипелага, я не видел раньше с воды, хотя был здесь много раз. Впервые видел в таком ракурсе, например, известную смотровую вышку Салткарет ("Солонка"), с которой открываются самые лучшие виды на архипелаг, с гребнями морен. Те виды с вышки показывал здесь, например.

11. И по тем видам даже сложно поверить, что между этих гребней и камней можно передвигаться на чем-либо крупнее каяка, но вот, оказывается, можно. Плыть где-то около 15 км тут, примерно час.

12. По пути виден паромчик через пролив Корсбодафьерден (Korsbådafjärden, швед. залив Крестовой мели) с Бьёркё на Стура-Сегельсёрен (Stora Segelsören, швед. Большой Парусный остров). Этот паром действует лишь с прошлого года, и служит пешим туристами, которые по нему могут попадать на несколько сросшихся друг с другом островов между Бьёркё и другим крупным островом на северо-запада архипелага, Панике (Panike). Самая большая пешая тропа архипелага, 12 км в одну сторону, Бьёркё-Панике, долгое время была проходима, только если заморочиться перемещением между островами самостоятельно. А теперь благодаря этому парому, установленному Лесным управлением, наконец-то попасть в ту заповедную часть архипелага может любой желающий. Паром электрический и автоматизированный, все инновационно :) Это надо тоже будет обязательно попробовать этим летом-осенью, может, даже с ночевкой, учитывая, что возвращаться придется так же 12 км.

13. Местные крачки и следы их пребывания.

14. И чайки, конечно же.

15. Но больше всего на себя внимание обращают, конечно же, орлы — орланы-белохвосты. Видите, сидит в центре на камне? Но гораздо проще его увидеть в воздухе, когда он кружит над архипелагом, высматривая добычу. К сожалению, у меня нет телеобъектива, чтобы снимать птиц издали... Вот когда исследую в общих чертах всю Финляндию (а это, в общем, в перспективе еще максимум лет пяти вполне возможно), буду с финской природой потом знакомиться ближе, птиц буду наблюдать и снимать и так далее :)

Орлана-белохвоста в Финляндии зовут морским орлом (merikotka), и это самая большая птица страны, с размахом крыльев до 240 см; я очень редко что-то материальное привожу из поездок (иначе ни в какую квартиру бы не влезало, коровник пришлось бы покупать), но года три назад не удержался, когда в Эстонии на Сааремаа в национальном парке Вилсанди нашли орлиное перо длиной в локоть :) Спутать их с кем-то трудно, конечно. В Финляндии живет, в основном по всему побережью, до тысячи пар орланов, и на Кваркенском архипелаге я их и раньше видел не раз, но в этот раз прямо массово было, раз десять минимум с лодок на Валсёрарна и обратно.

16. Помимо относительно открытых мест, маршрут проходил по совсем узкому проливу у островов Лаппёрарна (Lappörarna), где и вовсе лодкам не разминуться, наверное.

17. На Лаппёрарна нам показали до сих пор существующий архипелаговый хутор, где занимаются каким-то сельским хозяйством, хотя на эти острова тоже нет никакого регулярного сообщения.

18. После Лаппёрарна идет залив Бруннен (Brunnen) с дачами жителей Бьёркёбю по берегам больших и мелких островов.

19. Как обычно, интересно посмотреть издали, что себе люди на архипелаге понастроили. Интересно бы было в перспективе такой домик купить, хотя, конечно, это был бы кардинально другой экспириенс с дачей, до которой можно доехать по дорогам.

20. Так потихоньку начинается внешний архипелаг с мелкими островами, на которых довольно мало деревьев.

21. Необитаемые островки. Они и тут, как и рядом со Сведьехамном, имеют форму вытянутых моренных гряд из относительно небольших валунов и мелких камней.

22. А впереди наконец выглядывает полоска земли Валсёрарна — с красным маяком посередине.

23. Нас догоняет катер "Бьёркё", на который вторая группа уже пересела с того водометного.

24. С погодой повезло в этот день — малооблачно и тепло. Весна в этом году была ранняя и теплая, а потом зато весь июнь и начало июля стояло +12...15° и периодически лило как из ведра. Сейчас, когда этот пост пишу, вроде наконец стало потеплее, но на момент экскурсии десять дней назад такая погода была прямо удачей. А в случае совсем плохой погоды, конечно, подобную экскурсию отменяют или переносят.

25. У островов, конечно, очень интересное название — финское Valassaaret означает "Китовые острова". Топонимический справочник Института отечественных языков 2007 года (Suomalainen paikannimikirja) говорит, что оригинальное название таки шведское, Valsörarna, от vardh, совр. vård, "сторожевой". Нам рассказывали народную этимологию, что, дескать, это от шведского val — "выбирай" — что при переходе Кваркена нужно было тут дальше выбирать направление, на Лаппёрарна или Бьёркё. Но, конечно, интереснее всего вариант, что это действительно от китов, тем более что и у шведского val тоже есть значение "кит".

Киты на Балтике, и тем более в северном и почти пресном Ботническом заливе, конечно, звучат несколько абсурдно, но на самом деле случаи захода китов в наше мелкое и узкое море вполне себе известны. В частности в мае 2018 кит-горбач умудрился в Ботническом заливе даже дважды с интервалом в пару дней попасть в рыбацкие сети, один раз как раз в районе Кваркенского архипелага, второй южнее, под Раумой. Оба раза его благополучно освобождала береговая охрана. Кита длиной в 7-8 метров назвали Лоттой.

Предположительно Лотта пыталась найти путь обратно в океан, но спустя месяц из Германии сообщили, что на их побережье обнаружен похожий по приметам мертвый кит. В целом китов и подобных крупных животных — можно вспомнить моржиху из Хамины в 2022 — как правило, в Балтике ждет незавидная участь; здесь недостаточно для них еды, а найти обратную дорогу очень сложно. И помочь непросто — как поможешь восьмиметровому киту? А моржиху со временем выловили, но уже поздно было, умерла по дороге в лечебницу.

Ну и возможно теоретически также, что острова назвали в честь китов, но не реальных, а просто потому что местные каменные гряды по форме могут походить на спины огромных китов.

26. Высадились-таки на маленькой пристани на южном краю острова, даже не отмеченной на карте.

27. Через остров к северному краю, к бывшей станции береговой охраны, идет официальная пешая тропа 2.3 км. По ней мы прошли в одну сторону — катера обошли остров и ждали нас уже там.

28. И очень быстро нас ждет маяк Валсёрарна (Valsörarna fyr, Valassaarten majakka) — наиболее заметная достопримечательность острова.

29. Дневной деревянный навигационный знак на Валсёрарна существовал и задолго до маяка, но построить нормальный маяк решили, когда за одну ночь в 1879 году в районе Валсёрарна разбились целых пять кораблей. Маяк решили попробовать построить железным — тогда в Европе как раз такие вошли в моду — и заказали у парижского инженерного бюро Анри-Лепот (Henry-Lepaute). Обычно говорят, что те же инженеры построили Эйфелеву башню; французская википедия упоминает, что часовщик и маякостроитель Огюстин Анри-Лепот (1800-1885) был учеником Гюстава Эйфеля, но без подробностей. Маяк остался единственным представителем подобного типа маяков в Финляндии.

30. Маяк изначально должны были построить на северном острове из двух главных, Эббшере, но грунты там оказались для этого неподходящими — сколько ни копали, до скалы так и не получилось докопаться. Пришлось перенести южнее, на Стуршер. Эти два острова тогда еще не полностью слились вместе, и между ними пришлось построить каменный мостик, чтобы перенести уже выгруженные на Эббшере детали маяка на новое место. 36-метровый маяк заработал в 1886.

31. Аналогично уже построенный на тот момент дом смотрителей маяка, на три квартиры, пришлось разобрать и перенести. Маяк автоматизировали к 1964, до этого смотрители маяка жили на острове круглогодично, а их семьи уезжали на зиму на материк. Здесь, конечно, у них было необходимое подсобное хозяйство. В 1981 маяк электрифицировали, до этого был ацетиленовый фонарь.

32. Обратите внимание на детали крыши — например, на водосточные трубы в виде маленьких львиных голов.

33. Тросы в изначальную конструкцию не входили, их добавили значительно позднее на всякий случай. Красили маяк в последний раз в 1999 году, сейчас уже сильно выцветший. К сожалению, в башню никого не пускают, даже если не до верхней площадки, говорят, небезопасно. Острова и все постройки находятся в коллективной собственности жителей Бьёркёбю. Вроде бы нам упоминали, что маяк хотят продать финскому Маячному обществу (Majakkaseura), которое могло бы о нем заботиться лучше.

34. Детали конструкции.

35. Маяк мне показался похожим на маяк Ристна на Хийумаа в Эстонии, где я был в 2022. Оказалось, совсем не зря — Ристна тоже железный и его тоже построило то же инженерное бюро.

Однако внешне он все-таки отличается, но это потому, что Ристна пострадал в Первую мировую и железные конструкции таким вот образом забетонировали, превратив в вертикальные сплошные ребра.

36. Погреб дома смотрителей маяка. Не понял, используется ли дом для чего-либо в наши дни, хотя за ним ухаживают и интерьер там хорошо сохранился, в окна видно.

37. Дальше тропа продолжается через лиственный лесок, иногда перемежающийся можжевельником.

38. Лес симпатичный, хотя с точки зрения пейзажно-исторической нежелательный — на подобных островах стараются поддерживать исторические пейзажи, и поэтому в наши дни снова пасут овец (тоже с Бьёркёбю), а также местами и вовсе отжигают лес. К сожалению, овечек сфотографировать не удалось, хотя один раз мы на них натыкались, и после этого еще несколько раз слышали колокольчики вдали. Исторически тут еще заготавливали сено, сейчас этим вручную, конечно, не занимаются уже.

39. А под можжевельником, опять же, плохо видны археологические памятники, то есть различные груды камней.

40. Редкая сохранившаяся мощная старая сосна.

41. На островах сейчас изучают летучих мышей — с этим связаны встречающиеся подобные ловушки на деревьях и звукоулавливающие устройства с антеннами (на втором фото посередине на груде камней).

42. Самая середина островов немного заболоченная, с тучами комарья. На большей же части острова опасаться стоит скорее змей — нас о них предупреждали и мы на них натыкались два-три раза. Конечно, никаких проблем нет, если мало-мальски смотреть под ноги (и никого опасней гадюки в Финляндии, разумеется, не живет), но все же больше обычного концентрация.

43. А затем тот самый каменный мостик между Стуршером и Эббшером, который находится теперь посреди суши, без какого-либо намека на море. Конечно, от хождения в составе такой группы тот минус, что сложно остановиться по пути поснимать что-нибудь интересное.

44. В принципе не то чтобы кто-то запрещает оторваться от группы и отдельно побродить, но как-то под действием стадного эффекта не пытаешься. Хотя слишком много бродить нельзя; весь остров является охраняемой природной территорией, и с мая по июль на нем разрешено высаживаться только в нескольких официальных гаванях и перемещаться только по тропе. Также в этот период тут запрещена ночевка (исключение составляют жители Бьёркёбю), да и за пределами этого периода только в паре отведенных для палаток мест можно. Защищают тут морских птиц.

Валсёрарна-Бьёркёгрундет (Valsörarna-Björkögrundet; Бьёркёгрундет — соседний к югу архипелаг мелких островков) — самая старая природохранная территория Кваркена, защищена еще в 1934 году по инициативе местных жителей, и к настоящему моменту ее территория — 600 га суши и 17.2 кв. км моря. Кваркенский архипелаг, хоть и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на самом деле не представляет из себя какую-либо единую охраняемую природную территорию, только несколько разрозненных подобных есть. Сейчас по состоянию на 2025 обсуждается вопрос создания Кваркенской охраняемой природной территории (Merenkurkun luonnonsuojelualue) на принадлежащих государству землях архипелага от Корснеса до Нюкарлебю, а также части территориальных вод. Но это все будут мелкие, разрозненные и в основном труднодоступные и малопримечательные клочки земли; подавляющее большинство земель архипелага же остается в частной собственности. Это с Валсёрарна, где никто не живет и не собирался, вопросов не было, но на большей части архипелага местные не очень в восторге от создания новых охраняемых природных территорий, и считают, что и сейчас-то уже слишком много (дачи новые не построить, с охотой и рыбалкой ограничения, лес нельзя рубить и проч.). Несмотря на то, что основные острова архипелага (Реплот и Бьёркё) со строительством моста в 1990-х стали тривиально доступны, архипелаг на самом деле остается во многом своим собственным миром.

45. Почти напротив той братской могилы солдат тропа проходит мимо относительно большого почти полностью отделившегося от моря залива-флада, Черингсунд (Käringsund, швед. Бабкин пролив).

46. А дальше выходим к северному берегу островов. В старом домике, принадлежавшем изначально добровольческому обществу морских спасателей (Suomen Meripelastusseura), размещается с 1966 маленькая орнитологическая станция общества натуралистов Ostrobothnia Australis. Это старейшее подобное такое действующее общество в Финляндии, с 1924 года, шведоязычное; это они летучих мышей тут изучают, здесь обычно кто-то есть примерно 90-100 дней в году, в теплое время года, конечно. Australis ("южный") потому что Южная Остроботния; хоть сейчас к области Южная Остроботния относят только финскоязычные районы вглубь от побережья, исторически Вааса и Кваркен тоже считались Южной Остроботнией.

47. Для чего используются остальные несколько домиков на этом берегу, принадлежавшие станции береговой охраны, закрытой в 2008 — не знаю; главное здание станции сейчас снесено. Станция действовала с 1948, закрыли, конечно, ради экономии, сосредоточив всю деятельность на станции Валлгрунд в юго-западном углу архипелага, ближе к Ваасанскому фарватеру. Берег здесь спокойный, за узким проливом Нордерстёрс-Сунд (Norderstörs sund) виден остров Нордерстёрен (Norderstören), на котором с этой стороны стоит пара дач. Наш рыбацкий катер как раз обогнул острова и идет к пристани.

48. С катеров выгрузили дрова и сосиски, начинают готовить :)

49. А пройти можно отсюда тем временем еще подальше, на берег открытого моря, на мыс Туореласкатан на северо-западной оконечности острова.

50. Отмеченный столбиком археологический памятник в лице фундамента какой-то постройки, вероятно, рыбацкого сарая.

51.

52. Возможно, это на горизонте уже шведский Хольмёгадд, но это не точно — маяк же должен был бы быть по идее.

53.

54. Устье пролива Нордерстёрс-Сунд.

55. На дачке тоже народ отдыхал.

56. Соленый привкус у воды, хоть и все еще весьма слабый, все-таки куда заметнее, чем у побережья материка.

57.

58. Ну и виды с воздуха немного.

59. Нордерстёрен.

60. Основная часть Валсёрарна. Не такие уж маленькие острова все-таки; маяк еле виден по центру вдалеке, за фладами.

61. Ботния.

62.

63. И на этом потихоньку — все желающие успели еще искупаться и послаждаться видами — поплыли обратно. Отличная экскурсия, и спасибо нашему муниципалитету Корсхольм за то, что они этим занимаются даже в нынешние непростые времена.