В последней части про остроботнийский Кристинестад мы посмотрим сельскую глубинку и природу вокруг него. Еще в 1973 к городу присоединились три окрестных сельских муниципалитета, Чёк, Лаппфьерд и Сидебю, благодаря чему его площадь, несмотря на скромное население в 6.1 тыс., весьма значительна, под 700 кв. км. Ну и природа есть кое-какая интересная, в первую очередь горы Бётомберген и Варгбергет в бывшем Лаппфьерде, на границе с Карийоки и Южной Остроботнией.

Чёк

Начнем с села Чёк (Tjöck, фин. Tiukka, Тиукка) — это был самый мелкий и непримечательный из трех муниципалитетов; в 1973 на момент объединения с Кристинестадом тут было всего около 800 жителей. На 2022 в селе Чёк как в отдельном населенном пункте, без окружающей сельской местности, жило около 220 человек. Чёк — очень редкий пример муниципалитета, у которого никогда не было своей церкви. Строго говоря, исторически это была Кристинестадская сельская волость, то есть сельская местность, административно и церковно подчиненная городу.

Чёк протянулся вдоль долины небольшой реки, в честь которой и назван. Название могло означать по-шведски "широкая" или "медленная", а возможно, происходило от финского имени Теукку. В реальности речка не сказать, чтобы особо широкая, во всяком случае. Истоки свои она берет к северо-востоку, в Теуве, и на ее территории называется Теуванйоки — вполне возможно также, что и название Teuva тоже родственное. Но, как обычно, протянулась вдоль нее узкая цепочка полей, деревень и хуторов. На низовья реки, поблизости от Кристинестада, можно полюбоваться с пешего маршрута Норрфьерден-Тегельбруксбаккен, по которому мы прошли в предыдущем посте.

1. Показать тут прямо как-то совсем нечего. Ну, вот речка хоть. Село находится в месте, где ее пересекает трасса 8 Вааса-Пори, здесь как раз находится северный поворот с нее на Кристинестад. Но мост впереди на старых устоях на другой, старой дороге.

2. Из услуг тут остался только детский сад в симпатичном старом деревянном доме — почти наверняка изначально это была школа.

3. Напротив, по-видимому, сельский клуб.

4. Предприятие, однако, тут есть вполне приличное для такого села — фабрика картонных коробок для овощей и другой упаковки, принадлежащая сейчас Stora Enso. Работает, около 50 человек трудоустраивает.

5. Ну а в остальном просто домики сельские.

Лаппфьерд, гора Бётомбергет и Волчья пещера

6. Совсем другого масштаба село — Лаппфьерд (Lappfjärd, фин. Лапвяяртти, Lapväärtti). Это довольно старая и исторически зажиточная волость, образовавшаяся уже на рубеже 16-17 веков — она старше собственно Кристинестада, и Кристинестад в 1649 основан был именно на землях Лаппфьерда. Население вполне приличное, 1.4 тыс., — не сильно и меньше даже, чем в городе. Название означает "Лопарский залив"; топонимика в честь лопарей широко распространена по всей Финляндии. Сейчас обычно считается, что "лопарь" (фин. lappalainen) — это устаревшее и пренебрежительное название для народности саамов, но в старину это означало чаще всего не этническую или языковую принадлежность, а образ жизни — кочевой. Лопари все еще жили в глухих местах даже в Южной Финляндии примерно до 17 века. Вероятно, ассоциировались они и с этим местом; и, судя по тому, что в районе села поля простираются от местной реки чуть дальше обычного, на пару километров, когда-то тут был действительно морской залив — давным-давно пересохший, конечно, из-за подъема земной коры.

7. В самом селе примечательнее всего церковь — оно, конечно, в селах почти всегда церковь самое интересное здание, но тут она еще и необычно большая. Это вторая по официальному количеству мест церковь во всей Финляндии (3000, больше только в Керимяки в Савонлинне, 3300). Я не знаю толком, почему именно в глубинке в довольно случайных на вид местах отдельные церкви отличались таким гигантизмом. Построена в 1851 архитектором Эрнстом Лорманном (Ernst Lohrmann, 1803-1870) — позже построившим также кристинестадскую ратушу. Памятник старой церкви, церкви св. Бригитты, стоит где-то на кладбище.

8. Воинское кладбище.

9. Статуя для сбора пожертвований на колокольне.

10. Напротив церкви довольно внушительных размеров амбары, но музея в них вроде бы не организовано, в отличие от многих сел.

11. Поблизости от церкви располагается памятник Лаппфьердскому сражению Финляндской войны (русско-шведской войны 1808-1809), 29.8.1808. Дорога мимо церкви была исторически главной дорогой Вааса-Пори в этих местах, поэтому у нее и поставили; сейчас современная трасса 8 обходит село с запада.

Лаппфьерд был занят русскими войсками еще в самом начале войны, в марте 1808, однако летом 1808 шведам дважды удавалось ненадолго его отбить. Лаппфьерд долгое время служил для русских важным центром снабжения; в числе прочего оттуда велись действия против крестьянского ополчения в расположенном к северо-западу Нерпесе. Как известно, шведские войска в начале войны быстро оставили большую часть Финляндии и отступили далеко на север; только в Северной Остроботнии, между Раахе и Оулу удалось остановить продвижение русских, а затем и провести ряд достаточно успешных контратак, в результате чего на какое-то время русских отбросили довольно далеко на юг, до южных краев Южной Остроботнии, то есть как раз примерно до этих мест. В августе 1808 было несколько сражений в Каухайоки, в 40 км на северо-восток от Лаппфьерда — между селами была прямая дорога; шведам под командованием прославленного фон Дёбельна удалось в конце концов занять Каухайоки, а затем и почти без боя вытеснить русских и из Лаппфьерда дальше на юг, в сторону Мерикарвии и Пори. 29.8 русские под командованием генерала Бибикова, в составе 2150 человек, попытались выбить шведов из Лаппфьерда, но попытка провалилась, прежде всего, потому что они не знали, что днем раньше три тысячи шведов под командованием генерала фон Вегесака высадились в Кристинестаде, и шведская группировка в Лаппфьерде превышала теперь их численностью более чем вдвое. Бибикову пришлось отойти обратно на юг.

12. Как и происходило в той войне много раз, шведы не смогли развить достигнутого тактического успеха — если бы фон Вегесак контратаковал, русским пришлось бы очень несладко. Но он не рискнул, а тем временем 21.8 уже была проиграна критическая битва под Карстулой, а 1-2.9 — под Руоной в Куортане, и шведские войска были вынуждены спешно отступать на север вновь; возникла угроза, что русские окружат их, обойдя с севера и выйдя к морю в Центральной Остроботнии. Лаппфьерд и Каухайоки пришлось оставить, а вскоре 14.9 было фатальное поражение под Оравайсом.

Лаппфьерд остался одним из наиболее пострадавших от той войны мест в Остроботнии (наряду с Куортане, Нерпесом, Ваасой); здесь и сражение было в непосредственной близости от села, и войска пришлось кормить крестьянам очень долго. Ну а памятник поставили на столетие битвы в 1909.

13. Лаппфьердская речка так и зовется Лаппфьерд (Lappfjärd å), по-фински Лапвяяртинйоки (Lapväärtinjoki). Она течет с востока, с осушенных болот у подножия горы Лауханвуори, и в верховьях в финскоязычной Южной Остроботнии зовется попросту Исойоки (Isojoki), Большая река. Назвать ее большой объективно сложновато, но в низовьях в Лаппфьерде она все же становится относительно широкой.

14. А чтоб стала еще пошире, в пределах села на ней есть пара частично перекрывающих русло плотин.

15. Место для грилля и какие-то стоунхенджи, выложенные на берегу.

16. Действующие и закрытые магазины и другие частные заведения. Из пары действующих небольших продуктовых, впрочем, как-то ни одного не снял.

17. Единственный ресторанчик находится в довольно нетривиальном закутке.

18. Школа.

19. Молодежный клуб рядом с ней. UF всегда означает ungdomsförening, "молодежная организация" — это по-шведски, в финскоязычных районах аббревиатура NS, nuorisoseura.

20. Перед клубом памятник ветеранам, "за дом, веру и отчизну" — памятники всем ветеранам в целом нередко ставят и отдельно от кладбищ.

21. Другое учебное заведение — в заречной части села, народное училище (kansanopisto, швед. folkhögskola). Kansanopisto — не то же самое, что kansalaisopisto; и то и другое — учебные заведения для взрослых, но в последних проводят просто курсы, обычно вечерние, — языковые, художественные, музыкальные и проч., — где можно чему-то поучиться в свое удовольствие и за окончание которых никакой внятной бумажки не дают; а kansanopisto — учреждение, где учатся на полный день, очень часто с проживанием в общежитии, и образование может быть среднее или профессиональное. Часто бывают связаны с религиозными организациями. Честно говоря, мне не до конца понятно, в чем в наши дни может быть преимущество пойти именно в kansanopisto вместо лицея для взрослых или ПТУ.

22. И перед ним стоит еще памятник войны, прям рекорд для такого села — тут конкретно выпускникам училища, погибшим в 1918 и 1939-1944. Немолодое то есть учреждение.

23. В остальном в Лаппфьерде можно полюбоваться просто довольно симпатичной рядовой сельской деревянной застройкой — тут много весьма добротных и сохранных домиков.

24. То, чем Лаппфьерд более всего известен в народе, — это не церковь, не Финляндская война и не домики, а рождественский крест (jouluristi, швед. julkors). Традиция ставить подобные кресты на столбы или дворовые постройки (а в наши дни чаще всего — в окна, маленькие версии) пошла еще с языческих времен, и когда-то была распространена по значительной части Западной Финляндии, но в наши дни ассоциируется именно с Лаппфьердом. Правильный лаппфьердский крест изготавливается из сосны или осины, с ромбом со стилизованными фигурками солнца посередине, поперечными перекладинами вверху и внизу, еловыми лапками, привязанными на концы ленточками из бересты, и красными и зелеными огнями. В других местах могут до сих пор сохраняться другие свои дизайны. В обоих картинках, что я нашел, судя по всему, канон выдержан не полностью в первую очередь в отношении материалов :)

Крест ставится и зажигается в канун Рождества, гасится в Кнутов день (nuutinpäivä, 13.1), а снимается только в Жирный вторник (аналог Масленицы). Я видел их вживую в других местах — даже в нашем квартале малоэтажной застройки в Смедсбю в Корсхольме кто-то ставил, видимо, выходец из Лаппфьерда — но не снимал ни разу, да и в самом Лаппфьерде в рождественский сезон не бывал (тут они должны быть довольно массово), так что своих фото показать тут не могу :)

25. Дорога из Лаппфьерда на северо-восток — трасса 663 — ведет в расположенное всего в 12 км село Карийоки. Это уже финскоязычная Южная Остроботния, другая, формально, область. Дорога идет лесом, и где-то на половине вдруг начинает весьма чуствительно идти в гору, чего в плоской Остроботнии обычно как-то не ожидаешь. Это и есть маленький горный массив Бётомберген, самая высокая точка Прибрежной Остроботнии. А самая примечательная гора здесь — Варгбергет (Vargberget, швед. Вольчья гора, фин. Susivuori, Сусивуори), около 130 м, с ее довольно широко известной Волчьей пещерой (Varggrottan, Susiluola) неандертальцев.

Горы эти все находятся уже почти на границе с Карийоки, гораздо ближе к Карийоки, чем к Лаппфьерду (и тем более Кристинестаду), и, наверное, в реальности чаще ассоциируются с Карийоки в большей степени; в Карийоки, например, был экскурсионный центр Вольчей пещеры, правда, я не уверен, работает ли до сих пор. Да и было бы в некотором роде справедливей относить их к Карийоки — это совсем мелкий сельский муниципалитет, в котором примечательного очень мало. Но все же формально Бётомберген и Варгбергет находятся именно на территории Кристинестада, бывшего Лаппфьерда, и, так как я в постах про города и веси Финляндии сейчас стараюсь всегда придерживаться официального деления на муниципалитеты, расскажу все-таки об этих местах именно в этом посте.

На Варгбергет можно заехать по мелкой лесной дороге, начинающейся от той трассы 663 Лаппфьерд-Карийоки буквально от самой границы областей. Можно оставить машину пониже и пройти чуть побольше, или, как сделали мы, описав по горе приличный круг, заехать почти на вершину, буквально в 150 м от пещеры. Здесь большая стоянка, информационные щиты и хижина-кота для грилля.

26. Пещера, наверное, может выглядеть несколько разочаровывающе — она полностью закрыта от посетителей железной решеткой :) В целях безопасности и чтоб, видимо, не копали кто попало. Жалко, потому что пещера весьма интересна и как чисто природная достопримечательность; это одна из самых больших пещер Финляндии. Серьезные пещеры в принципе для Финляндии нехарактерны; то, что мы обычно представляем себе как пещеру — это карстовые пещеры, в Финляндии почти нет пород, в которых они могли бы образовываться. В древних и твердых гранитах, мигматитах, гнейсах и сланцах, которыми сложена Финляндия, пещеры бывают только в виде трещин и щелей, обычно довольно небольших. Здесь такая пещера образовалась, однако, необычно крупная; в гранодиоритах, из которых состоит массив Бётомберген, такое бывает.

Волчья пещера образовалась предположительно 2.6 млн. лет назад и имеет общую площадь порядка 400 кв. м (до 25 м шириной и до 30 м глубиной, примерно в форме треугольника), из которой откопана лишь пятая часть. Максимальная высота пещеры — 2.2 м (входа — 1.5 м), но ранее она была почти целиком заполнена нанесенными ледниками слоями гравия и камней, в общей сложности семь слоев, из которых лишь верхний оставлен последним оледенением, а остальные более старые. Откапывать пещеру начали в 1996 году, чтобы просто открыть для посетителей, но вскоре наткнулись на камень, в котором заподозрили древнее орудие труда.

27. После этого за пещеру принялись уже археологи, и в общей сложности нашли здесь порядка 200 вероятных доисторических артефактов; также, возможно, камнями был когда-то обложен для удобства весь пол пещеры. Всю пещеру раскопать, к сожалению, не получилось, в 2001 заподозрили, что она этак может и обрушиться, из-за изменившегося от раскопок микроклимата, и укрепили потолок. Поэтому и решетку поставили со временем тоже на всякий случай. Раскопки продолжались еще до 2006. К сожалению, самое потенциально интересное место, у самого входа в пещеру, не сохранилось — пещеру изначально расчищал обычный местный предприниматель Калерво Ууситало (который и начал весь этот проект, изначально думая здесь какой-нибудь ресторан рядом построить или еще что), и слой гравия вывез на отвал своего гравийного карьера, еще и помыл пол кархером для надежности. Обвинить его в чем-то сложно, он позвонил в Музейное ведомство заранее уведомить о своих намерениях, и там сказали, что в пещере, мол, нет ничего интересного, расчищайте сколько хотите; судя по рассказу в старой статье HS, ему пришлось изрядно побегать, чтоб ответственные по геологическим и археологическим делам органы наконец обратили внимание на пещеру.

28. Если эти артефакты действительно созданы руками людей, то Волчья пещера является совершенно уникальной находкой в масштабах всей Финляндии и Северных Стран: следы существования человека до последнего оледенения. Ледник тогда накрыл Финляндию полностью, уничтожив все следы всего, что существовало на ее территории ранее (кроме разве что скал), и последствия того оледенения определяют чуть менее, чем полностью всю географию страны по сей день. Отступил он 11 тыс. назад, и первые люди, т. н. Суомусъярвская культура, пришли на территорию Финляндии и широко расселились по ней относительно быстро после этого, за несколько веков. И от них уже остались все остальные известные археологические находки страны, начинающиеся, конечно, еще с примитивных каменных топоров и обугленных костей.

Однако слои гравия, в которых нашли орудия Вольчей пещеры, безусловно, намного старше. Оптическим датированием (OSL, optimally stimulated luminescence) определено, что обнаруженным вероятным каменным орудиям — не менее 100 тыс. лет. Таким образом, они старше оледенения и могли принадлежать лишь людям палеолита, жившим на этой территории до него — в т. н. Микулинское межледниковье (фин. Eem-interglasiaali). На это же указывает найденная в соответствующем слое гравия пыльца деревьев — среди них была ель, а ель после последнего оледенения в Финляндию вновь вернулась лишь около 3500 лет назад. Люди, жившие так давно, скорее всего были еще неандертальцами. Они и пониже тогда были, им по росту такая пещера лучше подходила :)

(фото удалено, см. источник)

29. Вот только все это остается до сих пор одним большим "если". Достоверных доказательств того, что найденные камни — это сделанные руками человека орудия, а не просто результаты естественных процессов, не существует. Да и не факт, что это в принципе можно доказать; костей и другой органики тут никакой не найдено, но было бы крайне маловероятно, что они могли бы сохраниться столько времени в таких условиях, если бы изначально и были.

Новости про открытие пещеры и финских неандертальцев в свое время быстро и широко разлетелись, и вскоре привели и к ответной критике такой интерпретации находок. В 2000-х шли довольно ожесточенные научные дискуссии на этот счет. Какой-то геолог даже набрал случайных камней на ближайшем карьере и предлагал сравнить, насколько похоже на камни из пещеры. Ну а в итоге, в общем, вопрос остался неразрешенным и постепенно подзабылся. Новых раскопок последние двадцать лет не проводилось, а про старые уже написали все, что можно.

30. Так что посетителю остается только самому поразмышлять, могли ли тут жить неандертальцы. Ну, в любом случае, место интересное. Сам факт находки пещеры с доледниковых времен, даже безотносительно неандертальцев, уже довольно уникален, и, насколько я понял, не оспаривается. Пещера в наши дни относится к геопарку Лауханвуори-Хямеэнкангас — совокупности в основном природных достопримечательностей в финскоязычной Суупохье и в северо-восточной Сатакунте.

31. От пещеры можно пройти еще чуть подальше до вершины горы — скалистой, поросшей типичным сухим сосновым бором — где стоит смотровая вышка.

32. Вышка очень достойная, особенно виды на запад. Слева — соседняя гора Бётомберген, с телемачтой. Из-за нее выглядывает Лаппфьерд, на горизонте, если открыть фото в полном размере, хорошо видна полоска моря, справа можно разглядеть целлюлозный комбинат в Каскинене (в районе крайних левых ветряков) и маяк Селгрунд (левее, виден как белое пятнышко).

33. Собственно Кристинестад тут прямо посередине, но узнать его сложновато; лучше всего опознается светлое здание гимназии на холме (в левой трети фото), а уж поблизости от него шпили старой и новой церквей.

34. Находящийся гораздо ближе Лаппфьерд видно получше, церковь особенно (в центре).

35. А теперь переместимся на соседнюю гору, Бётомберген (Bötombergen, также Бётомбергет, Bötomberget; у -berg обычно окончание артикля -et, не знаю, почему тут обычно пишут -en). Она будет повыше Варгбергет буквально на полметра. Название идет от старого шведского слова böte, означавшего скалу или гору со сторожевым огнем, зажигавшимся при приближении неприятеля. Чаще оно встречается как вторая часть названия, например, на Аландах есть известные руины средневековой часовни на скале Лембёте (Lemböte) над морем. В честь горы также и село Карийоки по-шведски исторически зовется Bötom, хотя оно чисто финскоязычное. А по-фински гора в свою очередь зовется просто Пюхявуори (Pyhävuori), Святая гора — распространенное название.

Непосредственно на вершине горы стоит на огороженной территории теле- и радиомачта. На боковой же вершине чуть пониже — очередной небольшой горнолыжный центр. Сюда легко заехать наверх и полюбоваться видами.

36. Симпатичный ресторанчик.

37. Озерцо чуть пониже с пляжем.

38. Отсюда, с пологой стороны горы, начинаются лыжни/тропы здоровья. По ним можно в числе прочего дойти до каменных россыпей, которыми гора известна — восточнее, ближе к телемачте. Россыпи по природе своей представляют собой берега древнего моря; можно их найти и на Варгбергет, хотя там поменьше. Я такие места видел не раз, и вместо этого хотел полюбоваться скалами на крайней южной горе, которая так и зовется Южной горой (Söderberget, Сёдербергет, фин. Etelävuori, Этелявуори) — лыжня идет именно в ту сторону.

39. Чтобы посмотреть на скалы, спустя километра полтора с широкой тропы здоровья надо свернуть по более обычной лесной тропинке (обозначенной на схемах как синяя). Каменная россыпь, т. н. "чертово поле" (pirunpelto) есть и тут небольшая.

40. И красиво поросшая ягелем.

41. Выходим к скалистому склону, и первая достопримечательность тут будет скала под названием Бастувегген (Bastuväggen) — Банная стена.

42. Выглядит она так. Тоже не совсем стена, а по сути пещера, скала прилично нависает — "пещера-козырек" (lippaluola) такое обычно называют.

43. В таком ракурсе неожиданно напомнило "песчаный краулер" из Звездных Войн :)

44. Отсюда спускаемся дальше по склону...

45. ...И вскоре выходим в небольшое ущелье.

46. Здесь можно полюбоваться завалами валунов, местами красиво поросших мхом.

47. Но самое красивое место — вот эта вот узкая трещина, прикрытая валуном сверху. Все вместе очень напомнило знаменитое ущелье Хельветинколу в миниатюре, то, что в национальном парке Хельветинъярви (Helvetinjärvi, фин. Адское озеро), в 100 км на север от города Тампере — почему-то ни разу не показывал в блоге то место, даже вкратце.

48. Спустившись с Сёдербергет, обратно на Бётомберген можно вернуться по низу. Тут уже особенно мало интересного. Хотя вот такой вид хижины для привала, "двойное лааву", очень редко встречается.

49. Тучи над постройками горнолыжного центра.

Сидебю и музей Шилен

50. И последнее кристинестадское село — это Сидебю (Sideby), по-фински Сиипюю (Siipyy). Это место находится от города к югу, дальше на побережье Ботнического залива, и при движении с юга, из Сатакунты, на север Остроботния начинается именно с Сидебю.

51. Места это довольно малонаселенные и относительно протяженные; на данный момент на территории бывшего муниципалитета Сидебю нет ни одного статистического населенного пункта, то есть все три крупные деревни (Сидебю, Скафтунг, Эмосса) здесь с населением не более 200 человек каждая.

52. Зато эти места известны картошкой. На территории всего нынешнего Кристинестада, если верить его туристическому сайту, выращивается целая треть картошки всей Финляндии, во что, честно говоря, верится с некоторым трудом. Но вот можно полями с ней полюбоваться в деревне Хяркмери — судя по карте, тут частично осушенный бывший морской залив, должно быть плодородное место.

53. Скафтунг (Skaftung) был исторически самой крупной деревней, но посмотреть тут оказалось совсем не на что.

54. Разве что вот в честь когда-то существовавшей часовни поставили шпиль-памятник.

55. А церковь можно найти в собственно селе Сидебю, по дороге, идущей параллельно нынешней трассе на Пори, но совсем близко к морю — дальше по ней можно попасть в Мерикарвию, а дальше в Ахлайнен и Мери-Пори. Но церковь невзрачная, современная, 1972 года.

56. Старая симпатичная маленькая церквушка 18 века сгорела в 1969, от нее осталась колокольня, видная на несколько фото выше.

57. Воинские памятники. Имена шведские почти все, и на памятнике 1918 текст только на шведском. Как и в других направлениях, шведоязычная территория при движении по побережью с юга на север начиналась и до сих пор начинается очень резко — дальше в Мерикарвии уже сплошной финский, хотя топонимика часто попадается "гибридная".

58. Напротив скорее всего усадьба священника.

59. А это похоже на бывшую старую школу.

60. Сельпо сохранилось действующее пока.

61. Главная достопримечательность Сидебю — расположенная в километре от церкви гавань Шилен (Kilen, фин. Kiili, Киили), бывшая рыбацкая деревня, с довольно приличным музеем-скансеном. Здесь я этим летом еще и случайно попал на какую-то ярмарку или что-то в этом роде, весьма уютно выглядящее мероприятие было. Главное здание — т. н. дом Франса, справа, ок. 1800 года, из деревни Скафтунг. Как обычно, многие постройки перенесены из других окрестных деревень.

62. Этот дом, например, из деревни Хенриксдаль, и в нем долгое время была сельская библиотека.

63. Народ, конечно, в таком месте на таком мероприятии почти все сплошь пенсионеры, ну, разве что с внуками изредка. Будучи один, я неловко на таких мероприятиях себя чувствую и осматривал не очень много :)

64. По пути к гавани — ветряная мельница.

65. Можно полюбоваться морем — не так уж и часто в Финляндии можно просто так на берег моря выехать и увидеть открытое море, чтоб без кучи островов почти по всему горизонту (или без того, чтоб самому заехать для этого на какой-нибудь длинный мыс или на острова). Гавань от моря прикрыта молом.

66. Интересный навигационный знак виден на островке.

67. Якорь и мачта на скале над пристанью.

68. Вид на север вдоль берега.

69. "Ш-ш! Ты нашел спрятанную бутылку. Выпей и оставь, чтоб нашли другие. Skål! (швед. "на здоровье")". Бутылки в реальности нигде видно не было :)

70. Рыбацкие сараи.

71. Часовня — на самом деле перестроенный амбар. Но похожие стояли раньше по архипелагу.

72. Баня по-черному — и сама подгоревшая какая-то.

73. 1735 года рига (сарай для сушки зерна).

74. Стоило бы еще побродить, в общем, и внутрь заглянуть — тут, например, есть выставка старой сельской телефонной станции.

75. Жилые дома деревни.

76. Ну и последней я заехал тогда в деревню Эмосса (Ömossa, швед. Островное болото, фин. Metsälä, Метсяла, Лесное) — она находится не у моря, а у нынешней трассы 8 Вааса-Пори. Тут грустно все и смотреть особо не на что.

77. Но есть еще один интересный памятник Финляндской войны 1808-1809, Вильгельму фон Шверину.

78. Граф Вильгельм фон Шверин (Wilhelm von Schwerin, 1792-1808) был офицером, участвовавшим в той войне и погибшим на ней 27.9.1808 в весьма нежном возрасте лишь 15 лет. Король Густав-Адольф IV приказал в июне 1808 ввиду нехватки толковых офицеров досрочно выпустить лучших курсантов Шведской королевской военной академии и отправить на фронт, и так 15-летний прапорщик фон Шверин, из дворянского рода померанского происхождения, стал командовать батареей из двух пушек. Он как раз входил в состав войска генерал фон Вегесака, высадившегося в Кристинестаде в конце августа 1808 и сумевшего удержать Лаппфьерд. Правда, на Лаппфьердскую битву фон Шверин попасть не успел, но после этого сражения шведы разместили в Эмоссе передовой отряд под командованием подполковника Друфвы (Thure Drufva), и вот здесь 6.9.1808 фон Шверину и довелось впервые поучаствовать в сражении, где он сразу отличился в глазах Друфвы храбростью. Но шведы в любом случае были вынуждены отступить. Эмосса в общем-то и стала крайней южной точкой летнего контрнаступления шведов.

Фон Шверин отличился после этого в решающей битве при Оравайсе 14.9, где тоже в составе передового отряда прикрывал мост южнее основных шведских сил. Это позволило шведам выиграть немного времени, но сам фон Шверин был серьезно ранен. Рана нагноилась, и фон Шверина были вынуждены оставить во время отступления 20.9 в селе Калайоки. Ухаживать за ним остался адъютант генерала Аминова (это шведский генерал; русский род Аминовых или Аминоффых перешел на службу шведам еще в Смутное время), но, пролежав неделю в горячке и беспамятстве, фон Шверин скончался 27.9.

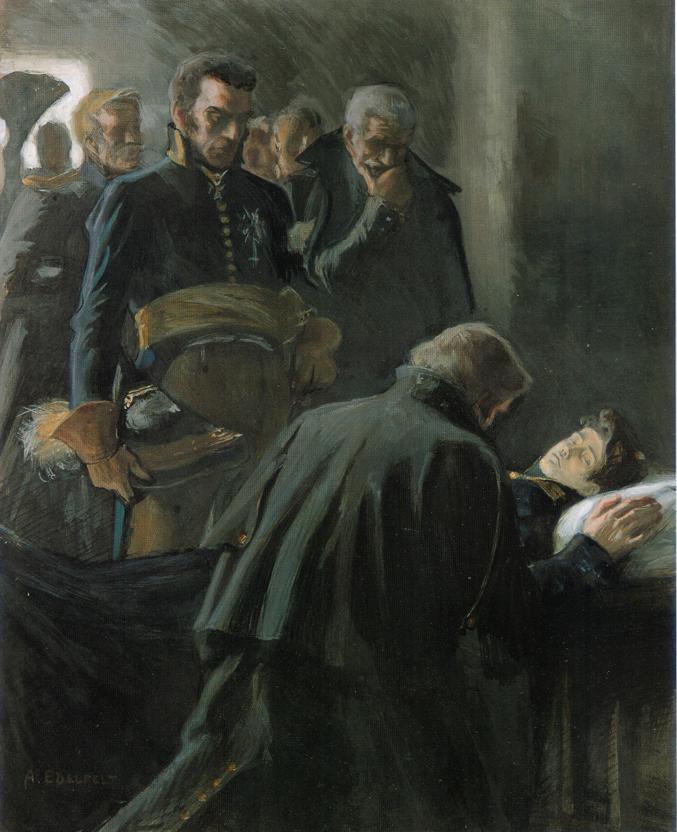

79. Фон Шверин остался наиболее из известных и воспетых фигур той войны, драматично все-таки, 15-летний офицер, доблестно сражавшийся и погибший уже через несколько недель. Памятники ему стоят тут в Эмоссе (хотя тут-то он в общем-то ничего еще такого примечательного не успел сделать), под Оравайсом на мосту, который он защищал, и на могиле в Калайоки. Ему посвящена отдельная глава "Рассказов прапорщика Столя" Рунеберга (1860) — самого известного произведения о той войне. У Рунеберга он, правда, умирает непосредственно после Оравайсской битвы, а не спустя две недели, и над ним стоят и проливают слезы генерал фон Вегесак и адмирал Адлеркрёйц; очевидно, на картине Эдельфельта тоже версия Рунеберга. Памятник в Эмоссе поставлен в 1936 потомками рода фон Шверинов и офицерами Шведского королевского артиллерийского полка.

На этом все — мы осмотрели Кристиину-Кристинестад целиком, насколько возможно, от деревянного центра с котиками до окрестных деревень, гор и Волчьей пещеры. Надеюсь, вам тут понравилось так же, как и мне — для меня это определенно одни из самых интересных мест, куда я могу сейчас от своего дома доехать в радиусе 100 км :)