Продолжаем осматривать замечательный, хоть и маленький, остроботнийский Кристинестад (Kristinestad). В предыдущем посте погуляли по деревянному центру, теперь можно посмотреть и на ближайшие окрестности. Но начнем с такой вещи, как кристинестадские ярмарки.

Ярмарки в Финляндии — отнюдь не редкость до сих пор, в том числе и в мелких городах и в глубинке. Даже, наверное, особенно в мелких городах и глубинке, где в остальном не особенно много чего происходит. Часто бывают тематические ярмарки; в Каскинене, близком к Кристинестаду, например, есть сельдяная ярмарка, в Исокюрё под Ваасой — средневековая ярмарка (как в старейшем селе Южной Остроботнии), а в Тюрнявя под Оулу — картофельная ярмарка.

Кристинестадские ярмарки не тематические, но зато одни из старейших и популярнейших во всей Финляндии. Самая большая в Западной Финляндии по крайней мере точно. Осенняя ярмарка на Михайлов день (Mikkelinpäivä, 29 сентября) проводится непрерывно с самого 1783 года. Самая популярная в наши дни, конечно, летняя, в июле, с 1969 года. Уже в 2010-х появились весенняя в апреле и "рыночные дни старых времен" (Wanhanajan toripäivät) в начале сентября, видимо, с чуть отличающейся тематикой.

Даже такой довольно редко попадающий на разные мероприятия человек, как я, на кристинестадских ярмарках бывал уже дважды, на осенней в 2018 и на летней в 2025. Мы тогда заехали сюда по пути на юг в сторону Турку, куда ехали на небольшой отпуск, в город и на архипелаг.

1. Контраст между обычно тихим уютным Кристинестадом и ярмарочными толпами, конечно, впечатляет. Четырехдневную (с четверга по воскресенье) ярмарку в этом году посетили более 65 тыс. человек, то есть в десять раз больше населения Кристинестада, если даже считать весь муниципалитет с Лаппфьердом и прочими ебенями. Еще и жара была.

2. Никакой организованной парковки для таких ярмарок в маленьком городе нет, а иначе как на машине сюда попадают единицы (город стоит в нескольких километрах от трассы 8 Вааса-Пори, и большинство автобусов проезжают мимо, останавливаясь только на своротке на заправке, в деревне под смешным названием Лолбю (Lålby)), так что паркуются все на газонах, в основном на Морской улице.

3. Ярмарки, конечно, достаточно типовые — здесь обычно можно найти, во-первых, еду (и поесть на месте, и какие-нибудь сыры и прочее купить с собой), во-вторых, китайское ширпотребное барахло типа шмоток и игрушек, в-третьих, разные старые вещи с барахолок. Обычно поглазеть интересно именно на последнее. Хорошо, что я не имею привычки коллекционировать всякий хлам, а то точно пришлось бы отдельный дом покупать с сараем или коровником, никакого места бы не хватило. Финны многие это дело любят, те же хрусталя-фарфоры собирать, например, как на фото. Российский/советский фарфор с Ломоносовского завода, кстати, ценится у любителей, их фарфоровые фигурки животных так и зовут "ломоносовскими зверям" (Lomonosovin eläimet). Мы что-то тоже купили в дом, хотя, конечно, я уже совершенно не помню, что именно.

4. Впрочем, я сам тоже не уехал с пустыми руками, была одна лавочка с книгами, себе пару очередных путеводителей по финской природе и пару исторических книжек прикупил.

5. Продавцов всего было более 200. Далеко не все они местные и не все даже финны, есть, кто из Европы приезжает и несколько месяцев гастролирует по Финляндии по разным ярмаркам. Помимо этого, конечно, все местные культурные учреждения, кафе и все, что тут осталось, делают кассу, сколько могут :)

6. А теперь пройдемся из центра Кристинестада по часовой стрелке вокруг мелкого залива Норрфьерден, на берегу которого город и расположен. Тропа Норрфьерден-Тегельбруксбаккен ведет по побережью залива и через устье впадающей в него реки Чёк, почти из центра города на его восточную сторону. Norrfjärden-Tegelbruksbacken (швед. Северный залив-Кирпичнозаводской холм; фин. Pohjoislahti-Tiilitehtaanmäki) звучит длинно и скучно, но на самом деле тропа отличная, через прибрежные лиственные рощи, пастбища, темный сырой еловый лес, и по 55-метровому висячему мосту через реку в полутора километрах от ее устья. Нечасто бывает, чтоб в пешей доступности от центра города, хотя бы и мелкого, был такой хороший маршрут по природе. Длина тропы 5 км, но с полным кругом, с возвращением по мосту через залив, будет скорее 6.5 км.

7. Я по этой тропе когда-то тоже лет шесть назад ходил, но в некрасивую погоду и время года, так что тут специально в восемь утра встал, тихонько оделся и из номера гостиницы улизнул, пока девушка спала :) Ну, я предупредил заранее, конечно, и вернулся к завтраку через пару часов. На рассвете кругом красота.

8. Официально тропа начинается со стоянки на самом выезде из города в сторону Ваасы, менее чем в километре от Торговой площади.

9. Сразу же будет вышка для наблюдения за птицами, с которой можно полюбоваться на залив, который тут уже совсем зарастает тростником и камышом.

10. Какое-то время тропа идет по очень узкой полосе между берегом и дорогой, дальше начинается пастбище.

11. Пастбище довольно большое, и тропу здесь можно немного срезать, пройдя прямо через него и далее по чуть более сырому участку леса. Но калитка оказалась заперта, подписано, что ее чинят. Да, может, оно и к лучшему, когда коров увидел, они оказались довольно устрашающего вида :) Наверное, какая-то особенная порода. Здесь им раздолье, места много, рад за них, тем более, что растят их все-таки на мясо (имя фермера было подписано, я погуглил потом).

12. Обойдем пастбище, и дальше еловый лес, через который рассвет просвечивает только чуть-чуть.

13. Выглядит, как обычная канава для осушения болот (из-за которых по многим лесам, выросшим на месте таких болот, далеко не уйдешь), но в глаза бросаются лежащие в ней камешки, которым в обычной канаве взяться особенно неоткуда.

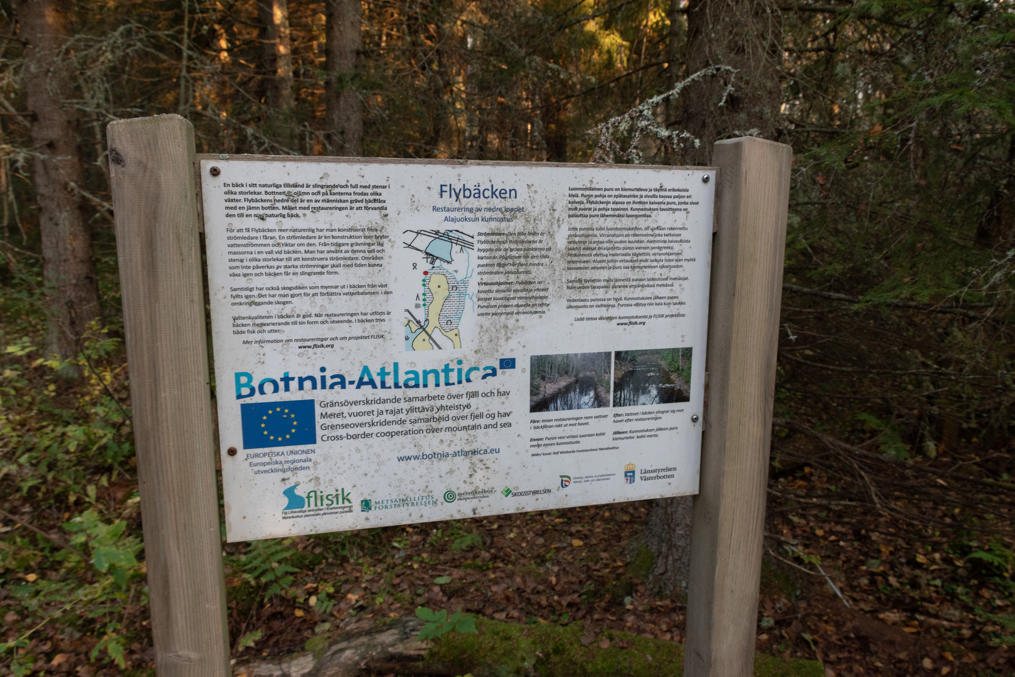

14. Табличка объясняет ситуацию: это был природный ручей под названием Флюбеккен, который в нижнем течении раскопали до такого состояния, и в него вели действительно еще боковые канавы; но он был восстановлен, те канавы закопали, а в основное русло местами положили камни, чтоб тек быстрее, не зарастал, и рыбе, а также выдре, тут было жить лучше.

Дело, конечно, хорошее, кто ж не любит выдр? Канавы массово копали в Финляндии в середине 20 века, и большая часть болот за пределами Северной Финляндии была таким образом осушена. В последние годы канавы стали, тем не менее, очередным предметом политических споров. Где-то в районе 2020 года объявили, что осушенные таким образом болота в общем балансе не поглощают CO2, хоть на них и вырос лес, а, наоборот, являются его источниками, потому что высвобождается CO2, накопившийся за века в толще торфа. Таким образом Финляндия обязана привести все такие леса, или по крайней мере значительную их долю, в природное состояние, то есть закопать обратно канавы, чтобы леса превратились обратно в болота. Иначе мы никак не спасем мир от глобального потепления, а для непонятливых придется за наши выбросы платить миллиарды ЕС. По ЕС-овской регуляции LULUCF нам должны выставить счет на пару миллиардиков (точно пока неизвестно) в 2027, надо будет "покупать" выбросы у, например, такой экологической сверхдержавы, как Италия. Еще очень смешно то, что почему-то в Швеции с плюс-минус такими же лесами они поглощают CO2, а у нас испускают — потому что в Швеции просто по другой методике это меряют.

Вы уж простите, что я так язвительно, но ситуация, что в самой зеленой стране ЕС лес объявили источником выбросов CO2, и что в очередной раз финны обязаны платить дань ЕС за сам факт своего существования, мне кажется абсурдной. Но всех все устраивает, побухтит народ в комментах к очередной новости и успокоится ¯\_(ツ)_/¯ Мы же всегда впереди планеты всей и в ЕС, и в НАТО теперь бежим, сломя голову, пример всем подавать.

Ну, выбросы, конечно, не только из-за канав, еще из-за вырубок и прочего. Конкретно канавы закопать в нужных объемах обошлось бы тоже в несколько миллиардов евро, но это еще даже ладно, а проблема в том, что леса в основном находятся в частной собственности, и лес, который растет на бывших болотах, его хозяева рассчитывают когда-нибудь срубить и продать (и заново посадить, конечно), так что надо и им как-то это компенсировать, ну или заставлять их просто.

Отдельная тема — регуляция о восстановлении природы, по которой к 2030 году 20% площадей ЕС, требующих возвращения к природному состоянию, должны восстановить, а к 2050 году и вовсе все остальные. Тоже закапывать канавы и проч. Ее приняли в 2024, по этой регуляции Финляндии тоже придется платить буквально больше всех во всем ЕС (в пересчете на ВВП, а в абсолютных цифрах на 3-м месте), по миллиарду в год, по оценкам, придется на это восстановление тратиться. Почему? А все очень просто, под восстановлением понимается приведение площадей различных экосистем к состоянию на 1952 год. Страны Центральной и Южной Европы свои леса уничтожили и распахали за много веков до этого, так что от них особо ничего и не требуется, а вот Финляндия должна платить за то, что на своих нехитрых природных ресурсах во второй половине 20 века как-то поднималась.

Надо отдать должное, против этой регуляции Финляндия в ЕС пыталась сражаться как могла, тут даже наши политики в основном были согласны, что это полнейшая несправедливость и бред, но что от Финляндии зависит в ЕС? Одно дело — одобрительно похлопывать Финляндию по плечу и рассказывать, какие мы тут самые свободные, демократические, счастливые и лучше всех помогаем Украине, а когда денежки приходит время считать — это уже другое. По состоянию на конец 2025 Финляндия разрабатывает теперь национальную программу, как выполнять требования этой регуляции.

Ну, если вернуться от этого политического отступления, то эту конкретную канаву привели в природное состояние еще до всех этих споров; программа Botnia-Atlantica, упоминающаяся на табличке, шла в 2014-2020, и в данном случае за ручьем еще минимум с 2000-х отдельно ухаживали, и земли вроде бы принадлежат тут государству, так что тут восстановление канавы было добровольное. И, конечно, в данном случае это только к лучшему, если тут реально ценные с точки зрения природы места.

15. Идем дальше через еловый лес к рассвету.

16. Прибрежных рощ по пути на самом деле немного — как я понимаю, основные были бы на той тропе, что напрямик через пастбище и дальше поближе к берегу.

17. В середине октября что-то ярко цветущее уже отдельно привлекает внимание. Но это всего лишь недотрога, по-фински "гигантский бальзамник", jättipalsami. Вид, инвазивный по всей Европе (включая Россию), родом из предгорьев Гималаев, разводившийся как декоративный цветок, но одичавший и приспособившийся к жизни практически повсеместно в умеренных широтах. В Хельсинки и некоторых других местах в последние годы даже стали платить за истребление недотроги (и другого распространенного инвазивного цветка, люпина), с помощью приложения Crownsorsa. Копейки, конечно.

18. Вот и река Чёк (Tjöck), по-фински Тиуканйоки (Tiukanjoki). Изначальное название шведское, означало то ли "широкая", то ли "медленная", то ли от финского имени Теукку. В верховьях река меняет название на Теуванйоки и течет через село Теува, про которое я когда-то рассказывал довольно подробно. Висячий мост через нее тут довольно большой, 55-метровый, построен в 2014 — до того тут было два отдельных пеших маршрута по разным берегам.

19. Выше по течению от моста река образует мелкие пороги и островок, и делает пару крутых излучин. Над полем за рекой видна ЛЭП, идущая на находящуюся неподалеку подстанцию, к которой ранее была подключена Кристинестадская ТЭС.

20. Место для привала за мостом.

21. Дальше тропа идет по маленькому холмику среди полей, занимающих образованный излучинами реки полуостров. Холмик зовется Кирпичнозаводским (Tegelbruksbacken). Довольно на самом деле популярный топоним — мелких кирпичных заводиков в старые времена было немало, где глина хорошая, там и ставили.

22. От заводика, существовавшего в 18 веке, остались только археологические следы, в частности еле угадывающийся погреб размерам 6x6 м. Он отмечен табличкой "археологический памятник", и на схеме маршрута место отмечено значком "памятник", но смотреть на самом деле особо не на что.

23. Дальше снова пастбища, но тут никого нет, тут сейчас овец пасут, а их к октябрю уже с пастбищ уводят под крыши, как понимаю.

24. Участок по берегу речки у ее устья — отсюда за тростником и заливом немного видно центр города.

25. Потом прибрежный топкий ольшаник...

26. ...И тропа кончается на парковке старого кладбища, на Восточной стороне (Östra sidan).

27. По всей видимости, Восточную сторону стали застраивать уже в 20 веке, до того там только основанное в 1853 кладбище и было. Недействующая часовня тех же лет.

28. На берегу у моста стоит гостиница "Кристина", где мы и останавливались. Я особо не разбирал, где бронировал, думал, это одна из гостиниц в старом городе в деревянных домах, а оказалась эта, типичная провинциальная гостиница из 1980-х. Впрочем, такие я тоже люблю, и отсюда зато отличный вид из номера был на город.

29. Гостевая пристань за гостиницей.

30. Магазин тут уже явно построили попозже гостиницы и с некоторым закосом под старую застройку, что в архитектуре современных продуктовых встречается довольно редко.

31. Берег между гостиницей и бывшим грузовым портом в основном застроен, но пара выходов к воде тоже есть. С одного из них видна муми-тролльная беседка на остатках старого причала.

32. Старых домов на Восточной стороне не очень много, в основном довольно современная частная застройка. Эта улица зовется дорогой Дегтярного двора (Tjärhovsvägen) — вероятно, в районе бывшего порта хранился как раз и деготь для экспорта.

33. Самое интересное тут — стоящая чуть вглубь от берега бывшая станция Кристинестад. Кристинестадская железная дорога была ответвлением от Суупохьянской (Сейняйоки-Каскинен), 113-километровой малодеятельной линии, которую я не раз упоминал и сетовал на то, что ее не хотят чинить и запускать по ней пассажирское движение — в 2024 окончательно закрыли из-за аварийного состояния мостов, хотя теоретически еще возможно, что в будущем отремонтируют. Но примерно 25-километровая ветка на Кристинестад была и вовсе закрыта еще в 1982, а в 1992 уже и разобрана. Она была построена одновременно с остальной ж/д к 1912, начиналась от станции Перяля (Perälä) в Теуве, единственной промежуточной станцией была Карийоки (Karijoki) в одноименном муниципалитете в деревне Мюрккю. И единственное уцелевшее здание вокзала — в Кристинестаде же и осталось. Перед ним виднеются остатки платформы.

34. Больше всего внимание привлекает редкий артефакт — сохранившийся на фронтоне стилизованный логотип железных дорог Финляндии — крылатое колесо под императорской короной! Крылатое колесо, конечно, было крайне популярным мотивом во многих странах; со временем все более упрощавшее дизайн, оно входило в логотип Государственных железных дорог Финляндии (VR) до 1985. А вот корону как-то не особо ожидаешь увидеть. До независимости она в логотипе действительно была, но в оформлении станций, по-моему, кроме этой ж/д нигде не сохранилась. Осталась еще как минимум в Каскинене (где станцию довольно непросто увидеть); в Курикке вот колесо на здании вокзала есть, а короны нет, может, убрали. Впрочем, где-то пишут, что и в Каскинене убирали, так что, возможно, и там, и в Кристинестаде просто вернули обратно со временем. Вокзалы этой ж/д и в остальном очень красивые, одни из лучших в Финляндии, на мой взгляд; кристинестадский при этом несколько отличается от остальных, хотя многие мотивы и похожи.

35. Что со зданием сейчас, не слишком понятно, кажется, его чинят, но очень медленно; чинят, вероятно, под жилье, но сложно сказать, живет там кто-то сейчас или нет, кроме этого котика. Хотя машины стоят. Одно точно можно сказать, когда-то было много хуже, в 2002 была совсем развалина.

36. На месте путей и пакгаузов теперь новодельные таунхаусы, но довольно симпатичные, и в облике что-то околожелезнодорожное проскальзывает. Далее в эту сторону пути продолжались, конечно, до порта.

37. Чуть в стороне — бывший жилой дом железнодорожников. Кирпичный, в отличие от вокзала, хотя и его ровесник. Очень симпатичный и хорошо сохранившийся, но опять-таки непонятно, как его используют сейчас, жизни особой тоже не заметно, машин нет, но газон стриженый.

38. Путепровод над станционными путями на Лаппфьердской дороге тоже построили одновременно с ж/д и сразу бетонным. Со временем он обветшал, и в 2014 его заменили новым, но сохранили-таки полностью облик — хотя, казалось бы, кто его здесь видит, да и куда под ним теперь ехать.

39. А именно, проехать под ним можно только к бывшему паровозному депо, которое тоже на удивление неплохо сохранилось.

40. Старый деревянный вагон, стоящий у бывшего поворотного круга, притащили уже много позднее, после закрытия ж/д. Здесь одно время был ресторан, сейчас непонятно, что.

41. Большой старый дом с дальней стороны от бывшей ж/д. Возможно, бывшая школа.

42. За ним, во всяком случае, финскоязычный лицей — тоже есть в городе, наряду со шведоязычной гимназией на холме над центром. Старая часть 1916 года.

43. Больше на Восточной стороне ничего особо интересного не нашлось. Помимо жилых домов, разные мелкие автомастерские и подобное. А в этих домиках ютятся в том числе почта и полиция. Полицейских тут, небось, штук пять от силы на город, я надеюсь, у них хотя бы полицейские машины есть в гараже этом.

44. А на самом выезде уже на Лаппфьерд — так называемая больница Ботнического моря (Bottenhavets sjukhus); южная широкая часть Ботнического залива, у которой стоит Кристинестад, зовется по-шведски Ботническим морем (а по-фински Selkämeri, что-то в духе "Широкое море"). Официально это больницей уже не считается, поликлиника, но 14 койкомест все-таки есть. Больница/поликлиника целиком отдана на аутсорс частникам, компании Pihlajalinna — довольно редко так организуют в Финляндии, особенно после реформы здравоохранения 2020-х. Здесь, впрочем, помимо этой больницы (за которую платит государство и где людей обслуживают на бюджетных условиях) действует еще и полностью частная и несетевая клиника, Kristina Medi.

45. Территория больницы зачем-то огорожена каменным забором, как гласит отдельная табличка — 213-метровым и сложенным вручную в 1965-1967. Не очень понятно, зачем.

46. Из достопримечательностей в ближних окрестностях Кристинестада стоит упомянуть музей Карлсро (Carlsro). Это безумно красивая усадьба, построенная в 1896 для судовладельца К. А. Карлстрёма (Carl Alfred Carlström, 1851-1910) и находящаяся в 4-5 км на север от города, у озера Стуртреск (стоком которого и является тот восстановленный ручей Флюбеккен, что мы видели выше). В те годы было модно строить такие виллы среди предпринимателей, но до старости Карлстрём в ней дожить не успел; это был в высшей степени уважаемый человек (в числе прочего также управляющий местной конторы Ваасанского кооперативного банка (Vaasan Osuuspankki), депутат государственного сейма от бюргерского сословия, лоббист строительства железной дороги в Кристинестад, и в самом Кристинестаде хозяин дома, где теперь культурный центр Brahegården), но в 1910 его компания разорилась по вине компаньона, Эмиля Акселя, занимавшегося продажей поддельных векселей компании Ваасанскому банку. Карлстрём, а также его бухгалтер Мартенс застрелились. В вилле позже открыли отель, просуществовавший до войны; под музей ее отдали в 1960-х, и на сегодня это главный городской музей Кристинестада. Ну, тоже только летний.

47. Дворовые постройки. Сюда я заехал случайно и в музей не заходил.

48. Другой старой виллой можно полюбоваться на южной окраине города, но только издали. Островок Хемгрундет (Hemgrundet, швед. Домашний риф) образовался в 19 веке из ненужного балласта, который ссыпали с судов в этом месте (как и в других подобных местах, с балластом занесли также семена некоторых экзотических для Финляндии растений). Виллу на нем построил в 1893 другой судовладелец, Густав Хюден (Gustaf Hydén, 1845-1929). Он был одним из владельцев первого кристинестадского парохода Heros, а позже крупнейшим владельцем компании Rederiaktiebolaget Navigator, которой на 1912 принадлежала треть тоннажа всех пароходов Финляндии.

49. Вилла находится в частной собственности. Ее необычная особенность — построенная отдельно в 1911 сауна и купальня Quisisana, в совершенно нетипичном для Финляндии стиле, названная, и, видимо, спроектированная в честь знаменитого отеля на Тенерифе. Мостик на островок ведет с более крупного острова Хёгхольмен, на котором можно найти еще ряд старых вилл судовладельцев.

50. На берегу в этом месте, всего в полутора километрах к югу от центра города, — пляж и кемпинг Бокхольмен (Bockholmen, швед. Козлиный остров).

51. Если от кемпинга поехать на запад, то приедешь еще через пару километров в промзону Бьёрнён (Björnön, швед. Медвежий остров, фин. Karhusaari), где по состоянию на март 2019 еще можно было увидеть старую угольную (и мазутную) ТЭС. Даже не помнил, что туда заезжал, случайно сейчас наткнулся на эти старые фото. Как видно, тогда электростанцию еще содержали в резерве — снесли в 2020. Как я упоминал в предыдущем посте, это в общем-то и было единственное крупное промышленное предприятие в истории города.

52. А на юг от Бокхольмена можно доехать до оконечности всего городского полуострова — до бывшей Березовой шхеры (Björkskäret) и Пушечного мыса (Kanonudden). Название предположительно идет со времен Крымской войны 1853-1856, когда с мыса высматривали вражеский британский флот, и поставили пушку, чтобы выстрелить из нее и предупредить этим город, если появятся. Но даже информационная табличка говорит, что это не точно.

53. Маленькая тропинка здесь начинается от озерца, отделенного от моря парой совсем мелких перешейков...

54. ...Идет через участок елового леса...

55. ...И выводит на большую пологую скалу, с которой можно полюбоваться открытым морем. Ну, и островками, цепочка которых продолжается от полуострова к югу; ближний из них зовется Крабовым рифом (Krabbgrund). Интересно, почему, крабов в Балтике, по крайней мере в Ботническом заливе уж точно, как известно, не водится, исключая единичных случайно занесенных с судами.

56. Вид на север. Одинокий ветряк стоит как раз в районе бывшей ТЭС на Бьёрнёне.

57. Ветреный денек выдался!

58. На скале кто-то подписал "Иисус жив!".

59. А на юго-востоке видна уходящая вдаль полоска берега. Относящаяся к Кристинестаду территория продолжается в эту сторону еще на более 30 км, в сторону села Сидебю. В следующем посте заедем и туда тоже.

60. Ну а на сегодня посмотрим еще только, как это же место выглядело в 2019 в конце марта — с покачивающимися на волнах у берега льдинами. В конце марта ледовый покров Ботнического залива еще толком не начинает уменьшаться, но здесь, в южной его части, где к тому же и архипелаги мелкие и редкие, серьезного льда может не быть всю зиму — по крайней мере, в наши дни, когда большинство зим стали относительно теплыми.