В 20 км на юг от города Сейняйоки располагается административно относящееся к нему же село Перясейняйоки (Peräseinäjoki). Его главная достопримечательность — Музей миграции (Siirtolaisuusmuseo), а, в свою очередь, самым интересным экспонатом музея я бы назвал избу финского крестьянина Матти Ункури, который в 1879 году был выслан в ссылку в Сибирь, да так он и его потомки в России и остались.

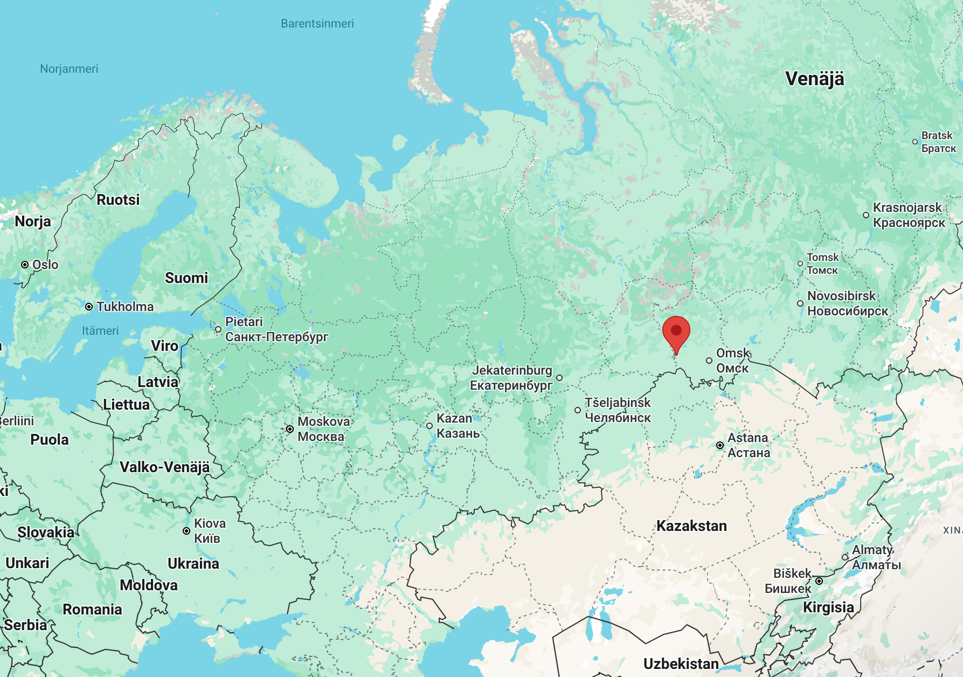

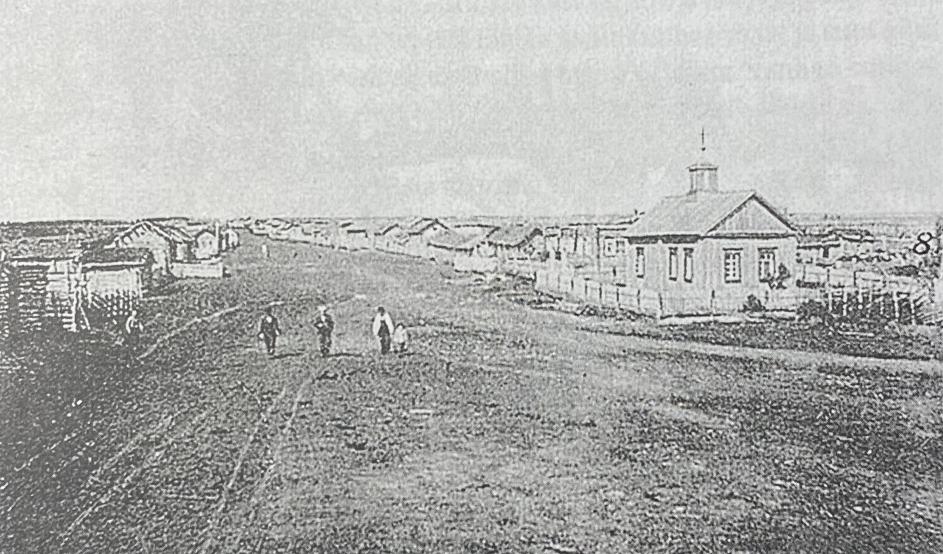

1. Финские деревни в Сибири — очередная страница финской истории, очень малоизвестная как в Финляндии, так и в России. Находились они в Тобольской губернии, в современной Омской области, и предположительно начались они с деревни Рыжково (Rishkova) Тюкалинского уезда, недалеко от Сибирского тракта в 220 верстах к северо-западу от Омска, где в начале 19 века поселились ингерманландские финны родом из Ямбургского уезда. Император Павел I даровал в 1796 году ряд деревень с финскими крестьянами в районе Нарвы своему фавориту, князю Куракину, а тот их довольно быстро продал барону Унгерн-Штернбергу, остзейскому немцу из старого рода, который проявил себя исключительно жестоким помещиком. В 1802 в Лифляндии его крестьяне устроили против него довольно серьезный бунт; в Ямбургском уезде тоже бунтовали, скрывались по лесам, и в конце концов отправили в Петербург губернатору делегацию из двух крестьян, пожаловаться на барона. Ну, что, пожаловались: выпороли этих двоих и на каторгу в Сибирь отправили.

Ямбургские крестьяне, тем не менее, все равно не сдались, и решили, что им нужен сам царь-батюшка. Отправили новых ходоков, которым часовой у Зимнего дворца за рубль подсказал, когда и где карета Александра I поедет, и как с ним нужно будет разговаривать. Таким образом эти финны его благополучно подкараулили, бухнулись в ноги и протянули челобитную, и царь, действительно, заинтересовался, и их приняли во дворце (там пришлось двое суток еще дожидаться, но это уж мелочи). Император в итоге разрешил жителям тех деревень поселиться в Сибири, и распорядился выкупить их у Унгерн-Штернберга. Не все решились на переезд, а кто решился, должны быть в течение двух дней быть готовы к выезду (и распродать имущество, которое нельзя взять с собой — на практике многое отдали тем, кто оставался). И в мае 1804 года в Тобольск после полугода дороги прибыло 26 семей, 142 души, где им указали место для нового поселения, в омской лесостепи, и выделили каждой семье по несколько десятков гектар земли. Так и появилась первая финская колония в Сибири.

2. Место для жизни оказалось, в общем, вполне приличное, и хозяйства финны быстро завели очень добротные. Колония была действительно в полной мере финской; говорили в ней по-фински, и веры все были лютеранской. Конечно, веру исповедовать в Сибири было продолжать сложно; иные уж в православие покрестились, но все-таки вызвался один старик церковные обряды проводить, а уже в 1813 сумели выпросить себе и первого священника — Роберта Вальтера, "Романа Карпыча", как русские его звали, остзейского немца из Эстляндии. С русскими из окрестных деревень, конечно, пришлось сразу постоянно взаимодействовать, так что русский язык вскоре уже почти все знали, но как минимум до революции финский язык оставался родным для всех.

Впрочем, постепенно за финнами последовали и другие колонисты — эстонцы, латыши, немцы. Стали появляться и другие лютеранские деревни, помимо "чухонского села" Рыжково. К тем, кто по своей воле в Сибирь приезжал, вопросов не было, но проблемы начались, когда с 1840-х Рыжково стали использовать и как место ссылки для различных преступников лютеранской веры. В Сибирь все-таки кого попало не отправляли, и в подавляющем большинстве случаев ссыльные были не политзаключенными, а обычными отмороженными уголовниками, что относилось в том числе и к финнам — в 19 веке как раз особенно в Остроботнии, к примеру, развелось много молодых сельских гопников-puukkojunkkarit. Строго говоря, в Сибирь на поселение отправляли, только если они просили свое наказание заменить на пожизненную ссылку в Сибирь (иных могли и сразу в Сибирь на каторгу слать, но это уж в другие, еще более дальние, края было), и на это требовалось согласие лично царя, но практика была достаточно массовая; в 1826-1888 из Финляндии в ссылку отправили таким образом 3321 финна, включая 462 женщину, после чего возможность такой ссылки запретили. В Рыжково появилось много сомнительных личностей, открылся кабак, да и из-под полы самогон стали продавать, участились грабежи и драки, а в 1846 большая часть села и вовсе сгорела. Многие финны после этого отселились в более отдаленные деревни — Бугене, Боярка, Еланка — за болота, куда просто так попасть было значительно сложнее. Впрочем, Рыжково тоже отстроили, и это село существует по сей день.

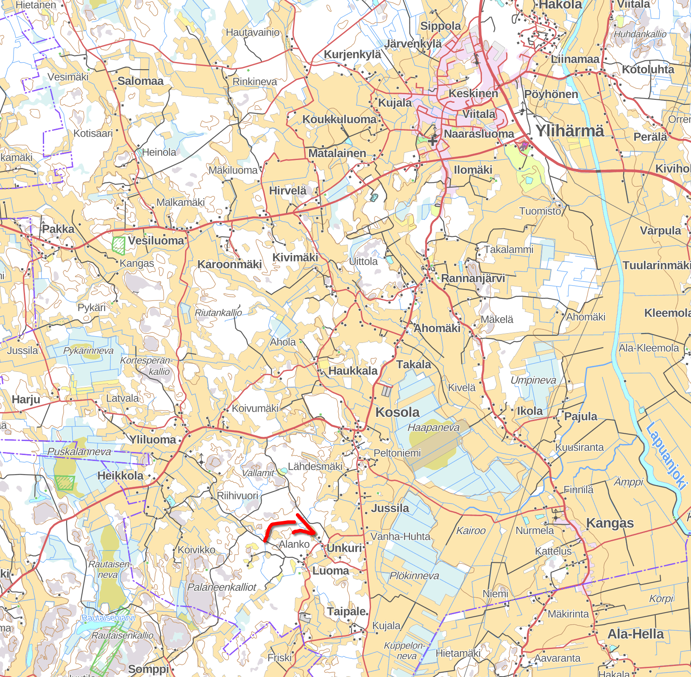

3. Именно в Бугене (Bugene) находился этот самый дом Матти Ункури (Matti Unkuri, 1855-1927), по крайней мере, на тот момент, когда его решили перевезти в Музей миграции. Матти, виновник торжества, был обыкновенным крестьянским сыном, из деревни Косола волости Юлихярмя (Ylihärmä) (ныне относится к городу Каухава) в Южной Остроботнии на западе Финляндии, в 30-35 км на север от современного города Сейняйоки. Он был пятым ребенком в семье, но единственным сыном; семья была весьма благополучная и трудолюбивая, типичные остроботнийские хуторяне. Парень рос крепкий, рукастый и смышленый, с детских лет помогал родителям по хозяйству, в школе выучился читать и писать. Однако, когда ему было уже лет 16, отец начал крепко выпивать. В деревне как раз стали гнать много самогона, и стали распространяться эти гопницкие нравы, носили ножи напоказ, в карты играли, людей стращали. Матти в этом не участвовал, старался все-таки помогать матери, раз уж оставался в семье за старшего де-факто.

4. Была у Матти младшая сестра Катариина, а у нее подружка Мария. Матти и Мария были знакомы с детских лет, играли вместе постоянно, и, когда он подрос и начал интересоваться женским полом, тут-то он в Марию и влюбился по уши. Но, как в таких случаях часто бывает, остался он у нее, как говорится, во френдзоне; и когда ему было 19, Мария довольно неожиданно вышла замуж за дальнего родственника Матти, некоего Саломона Ункури. (Если что, Salomon, именно через a — финское имя, редкое в наши дни, но само по себе обычное, ничего еврейского в нем нет.) Ну, всем нам было 19 лет когда-то, все мы можем представить, что чувствовал тогда Матти — неудивительно, что все-таки и он начал появляться на сельских гулянках и выпивать. Более того, любил эти гулянки и Саломон, который вообще был тот еще картежник.

Жизнь 20-летнего Матти поделилась на "до" и "после", когда 4.11.1875 в ходе игры в карты на соседнем хуторе Хухта между ним и Саломоном завязалась пьяная драка, и он нанес Саломону несколько ударов ножом. Попал в бедренную артерию, и Саломон, выбежав на улицу, там же у колодца рухнул, истек кровью и умер. Отец Саломона, узнав о случившемся, сам за топор взялся и пошел искать Матти, но полиция успела быстрее. Матти арестовали, расследовать было особенно нечего, отпираться ему смысла никакого не было, и получил наш герой 12 лет тюрьмы. Посидев несколько лет в тюрьме Какола, — старая тюрьма Турку, существовавшая с 1850-х, — Матти решился подать прошение о замене наказания на ссылку в Сибирь. Из переданных царю 9.5.1879 27 прошений от финских заключенных Александр II удовлетворил 15.

Главными критериями удовлетворения таких жалоб были банально возраст и состояние здоровья заключенного — дорога по этапу в Сибирь занимала много месяцев или даже лет, и была, разумеется, исключительно физически тяжелой. Российский конвой встречал финских арестантов уже в Выборге, доставляли в Москву на поезде, в Бутырку, а оттуда начинался путь пешком (Транссиба еще не было) в кандалах длиной вплоть до 7000 км — до Нерчинска, того самого, что "В Нерчинск! Закладывай быстрее!". В Тобольскую губернию, то есть, это был еще "лайтовый" вариант, в 2.5 раз ближе Нерчинска.

Матти, 24-летний крепкий парень, не так долго успевший просидеть в тюрьме, чтобы утратить здоровье, наверное, дошел бы и до Нерчинска, но обошлось без этого; в Тобольске, где освобожденных распределяли окончательно, его местом жительства определили Рыжково или одну из соседних колоний. Зимой 1879-80 Матти добрался до Рыжково, где местные ему посоветовали осесть в Бугене, в 230 км от Омска и 60 км от города Тара — тихое место, не то что само Рыжково или новая колония Омь, рядом с которой впоследствии вообще прошел Транссиб, и до сих пор там существует станция Колония. В Рыжково его даже попытались ограбить земляки, отобрать выданные ему подъемные 35 рублей, но ничего, отбился. Жизнь в Бугене началась довольно просто: постучался на богатый хутор да и попросился в работники.

Хутор принадлежал Мартти и Катри Андреевым, потомкам тех самых первых ингерманландских финнов, уехавших сюда от Унгерн-Штернберга. Люди оказались порядочными, Матти работал тоже добросовестно, и у них быстро встал на ноги. На их дочери, 19-летней Юстине (Juustina Andreeva), он вскорости и женился. Молодые съехали, и Матти поставил свою избу — не прямо в Бугене, а чуть на отшибе, и стали жить на этой Маттиной/Матвеевой заимке, позже тоже выросшей в отдельную деревню, Ларионовку. Завели хозяйство, поле, коровы, лошади, ну и дети пошли.

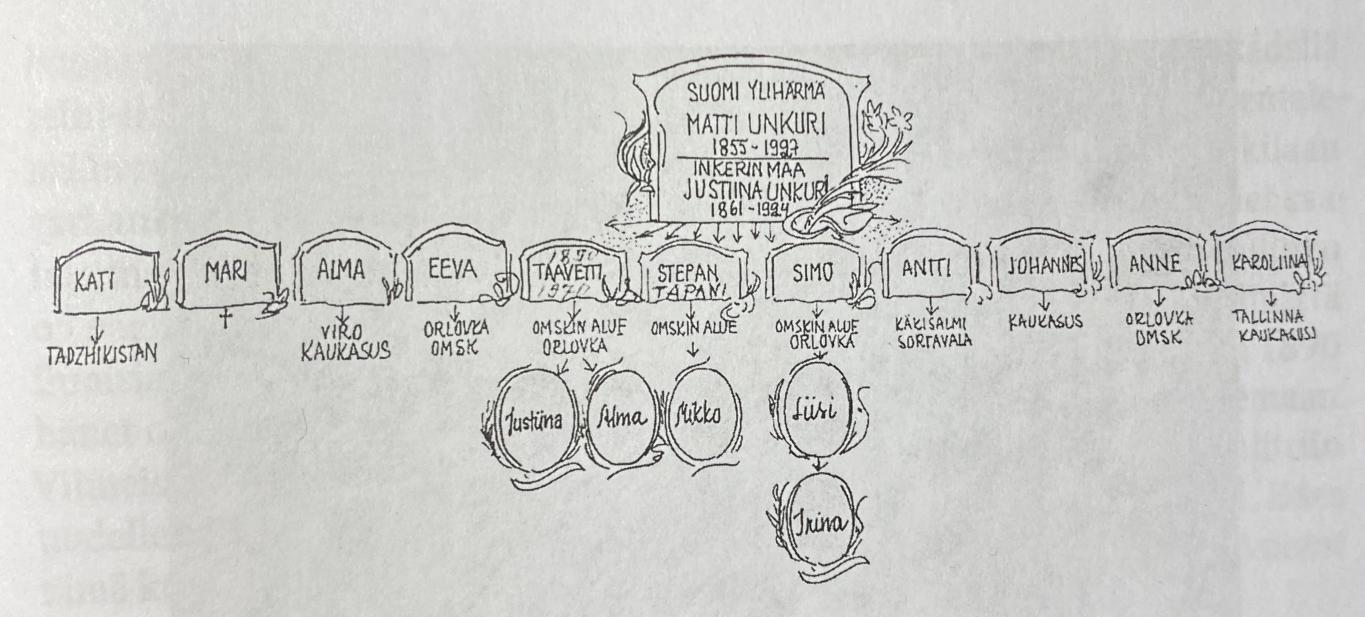

5. Матти и Юстина прожили вместе долгую (44 года) и счастливую жизнь, постольку, поскольку суровая жизнь в Сибири могла быть счастливой. Брак оказался удачным, жили душа в душу, и было у них одиннадцать детей — пять сыновей и шесть дочерей. Единственная трагедия была разве что, когда одну из дочерей убили пытавшиеся их ограбить эстонские разбойники — источники, по которым я пишу, деталей этого случая, к сожалению, не приводят. Но все остальные дети выросли и стали достойными людьми. Матти был любящим, но строгим отцом, жен и мужей своим детям лично одобрял. И категорически запрещал им пить — и сам в жизни больше ни капли в рот не брал, хватило ему того случая.

Матти мог жить в Сибири как вольный человек, но возвращаться в Финляндию ему было пожизненно запрещено. Он следил за тамошними новостями, выписывал газету "Вааса" из Финляндии, мог в теории письма писать. И все же хотелось хоть ненадолго родных увидеть, и один-единственный раз, в 1901, Матти на это решился — поехал в Финляндию. К тому времени уже можно было доехать на железных дорогах от Омска и до Юлихярмя; граница между собственно Россией и Великим княжеством Финляндским до 1905 контролировалась довольно символически, и вероятность попасться была очень невелика, разве что уж прямо не повезет. Матти повезло; добрался до семьи, хотя провел у них всего два дня. Мать его, к сожалению, умерла лишь несколькими месяцами ранее. Известно, что Матти ходил к Марии-вдове Саломона, в ногах у нее лежал, прощения просил за лиходейство свое — кто знает, простила или нет. Дед и старший брат уговаривали его хоть как-нибудь остаться в Финляндии с ними. Отец не уговаривал — понимал, что бесполезно, что у него там уже в Сибири семья и жизнь. Вернулся Матти домой благополучно, поездка три месяца заняла. Больше с тех пор уж в Финляндии не бывал.

Не пытался, получается, покинуть Омск человек. Хотя как минимум в 1917 под шумок наверняка можно было б уехать, да, может, и раньше амнистировали, практиковалось такое иногда.

6. Матти стал в своей среде очень уважаемым человеком, и в друзьях у него было много других известных сибирских финнов, начиная с известного разбойника и душегубца Матти Хаапойя (Matti Haapoja, 1845-1895), которого несколько раз отправляли в Нерчинск на каторгу, и несколько раз ему удавалось бежать и добираться обратно до Финляндии — и даже такой человек Матти Ункури уважал — и заканчивая пастором Йоханнесом Гранё (Johannes Granö, 1850-1913), который написал в 1893 относительно известную книгу "Шесть лет в Сибири" (Kuusi vuotta Siperiassa) про то время, что провел в Омске. У него там была своя усадьба-"заимка" на берегу Оми недалеко от города, а по лютеранским деревням он периодически ездил. Книга, как вышедшая из авторского права за давностью, свободно доступна на сайте Национального архива Финляндии. Гранё описывал Россию и Сибирь с большой любовью, и в некотором роде поспособствовал "популяризации" Сибири в Финляндии, что, мол, не одни тут волки да бандиты. Он вернулся в Финляндию, потому что надо было учить сына, но в 1901 снова поехал в Сибирь и работал там уже до самой смерти. Сыновья Гранё тоже отличились; младший, Пааво (Paavo Granö, 1883-1942), служил пастором в Омске после отца, и лишь в 1921 был вынужден вернуться в Финляндию, в Оулу, опасаясь большевиков; он тоже написал о тех краях книгу, "Сибирские финны" (Siperian suomalaiset). Старший же, Йоханнес Габриэль (Johannes Gabriel (J. G.) Granö, 1882-1956), стал географом и исследовал Алтай и Монголию в 1906-1916, а помощником в экспедициях ему был как раз сын Матти Ункури, Степан (Тапани). Тоже, конечно, после революции уже ни о каком Алтае речи не могло быть, но научную карьеру в Финляндии сделал хорошую, был впоследствии ректором и канцлером Туркусского университета.

7. Все сыновья (и зятья) Матти сражались в Первой Мировой. Два зятя погибли, сыновьям повезло, только одного серьезно ранили в плечо. Революция поначалу не привела к каким-либо резким изменениям в жизни. В 1924 умерла Юстина, что сразу резко подкосило Матти. Последние годы он доживал один, и в 1927 в возрасте 72 лет скончался от брюшного тифа. В некотором роде ему повезло: он не успел застать коллективизации и раскулачивания, которому подверглись его сыновья; оба старших сына, Тааветти и Степан, попали под каток сталинских репрессий, Тааветти свои десять лет лагерей пережил, Степан — нет.

8. Детально про это и про жизнь потомков Матти я уже почитать не смог. Но большинство из них все-таки смогли прожить нормальную жизнь. Разнесло их по СССР широко — многие остались в Омской области, в крупном селе Орловка, где существовал большой финский колхоз "Победа", но иные оказались в Сортавале, Эстонии, на Кавказе и в Таджикистане. Деревню Бугене, которая позже была известна как Финны, а сейчас — как Фины, расселили за неперспективностью в хрущевские времена. Сибирские финны в этих краях все же оставались и остаются, хоть и все более обрусевшие; и в сталинские времена, конечно, их количество сильно увеличилось после депортации ингерманландских финнов из Ленобласти. С другой стороны, после 1991 они могли репатриироваться в Финляндию.

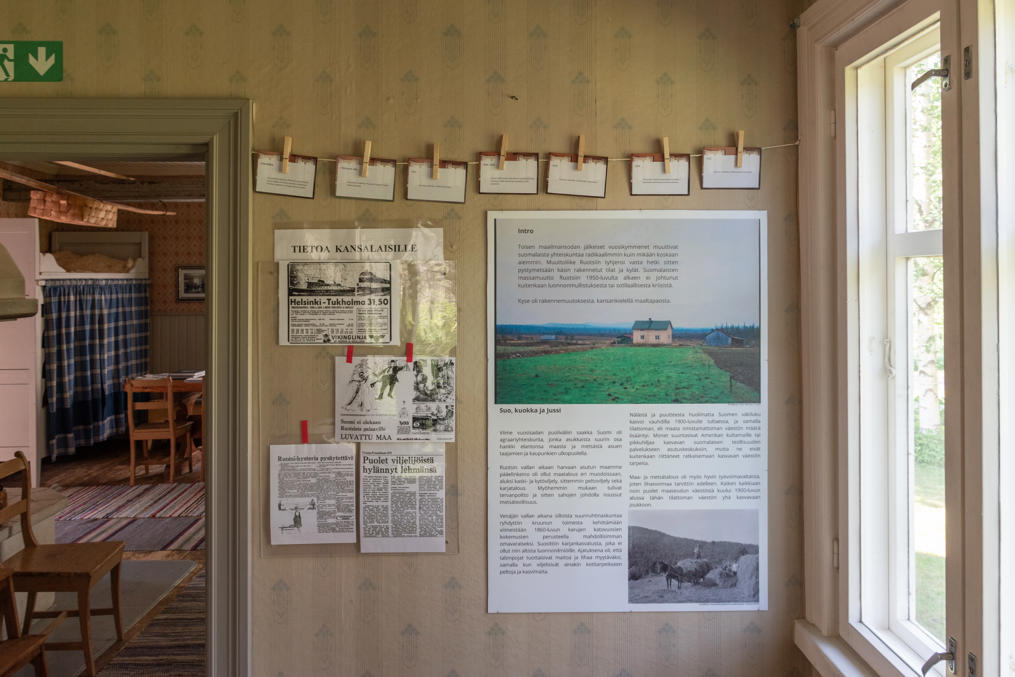

9. Но все же то, что историей Матти Ункури и его домом вообще заинтересовались в наши дни, конечно, весьма необычно. Имена Матти Ункури, Йоханнеса Гранё и другие всплыли из архивов впервые в 1983 в работе историка Алпо Юнтунена (Alpo Juntunen), и в 1992, когда граница открылась, финское телевидение и историки Юнтунен и Олави Гранё (Olavi Granö) — внук пастора Йоханнеса Гранё, тоже географ, профессор и канцлер Туркусского университета в свое время — организовали первую экспедицию в те места, где, конечно, Омское отделение Русского географического общества им с удовольствием помогло. В 1993 нашлись потомки Мати — Альма, Ирина и Михаил Ункури — которым организовали поездку в Юлихярмя, на хутор, где родился Матти (он до сих пор существует), и они смогли встретить дальних финских родственников. До Бугене историки и потомки Ункури добрались в 2004 — до заброшенной деревни добираться сложно, практически по бездорожью, а в конце у самой деревни и мост давно рухнул. К своему удивлению, они обнаружили там два относительно целых дома — в одном до сих пор жила древняя бабка-эстонка, а другой и был домом Матти Ункури, заброшенным, но удивительно хорошо сохранившимся. Как я говорил выше, Матти жил в стороне от Бугене, в 3 км, на своей заимке, но его потомки продали потом дом некоему коневоду Пааво Хокканену, и он перенес дом в саму деревню. Теперь дом изредка использовали для ночевок пастухи, но все равно то, что он еще не рухнул, без окон, посреди омской степи, было настоящим чудом; в числе прочего степные пожары уничтожили даже большую часть местного кладбища — памятник на могиле Матти восстановили позднее — но не тронули дом.

10. Идея перенести дом в Финляндию возникла у председателя Института миграции (Siirtolaisuusinstituutti) Олави Койвукангаса. Эта организация, основанная несколькими финляндскими университетами, существует с 1974 года. Честно говоря, я о них вроде никогда и не слышал особо до того, как съездил в этот музей. Занимаются они, по крайней мере в наши дни, и изучением иммиграции и внутренней миграции, но финская эмиграция и миграция других финно-угорских народов — куда более интересная и редкая тема. Они базируются в Турку, при Туркусском университете, но у них есть также отделения в Остроботнии — в Сейняйоки и в Ваасе — потому что исторически именно в Остроботнии эмиграция в свое время была особенно популярна, не в Сибирь, конечно, а в Америку и проч. за лучшей жизнью. Но вот так получилось, что в открытом ими в 2006 в Перясейняйоки, на берегу озера Калаярви (Kalajärvi, фин. Рыбное озеро) Музее миграции, дом Ункури стал наиболее интересным экспонатом.

11. Процесс, конечно, был непростым ни физически (когда Койвукангас с очередной группой впервые поехал осматривать дом, из-за проливных дождей их ПАЗик застрял в грязи; они смогли добраться до бывшей деревни только благодаря тому, что местная чиновница министерства иностранных дел Мария Евстратенко смогла им оперативно организовать армейский ЗиЛ), ни бюрократически, ни с точки зрения финансов. Помогали в частности тогдашний российский генеральный консул в Турку Александр Сафронов, владелец некой строительной компании "Квант" из Омской области Репин, различные местные чиновники, ЕС-овская программа развития сельской местности через ELY-центр Южной Остроботнии, фонд Альфреда Корделина, и, конечно, внуки и правнуки Матти Ункури. Фура с разобранным домом и кое-какими вещами Матти, которые смогли отыскать у себя его потомки, поехала из Омской области в Финляндию осенью 2009. На российской таможне у Нуйямаа застряли на неделю, отобрали у них в итоге старый самовар и другие подобные вещи, сказали, антиквариат, нельзя вывозить. Но это тоже потом разрулили и вещи все-таки тоже доехали в итоге, ну и доехал сам дом. Полностью отстроен обратно и открыт для посетителей он был в 2013, на церемонии с участием российского консула и финляндского министра. Разумеется, процесс был непростой, многие бревна все-таки слишком прогнили и пришлось заменять новыми; также заново по фотографиям пришлось вырезать, к примеру, наличники.

12. Сейчас, летом 2025, читать обо всем этом, конечно, очень грустно — очередной яркий пример сотрудничества через границы, которое могло существовать еще совсем недавно, а теперь стало категорически невозможным; с 2022 даже научные связи Финляндии с Россией были массово разорваны по инициативе Финляндии. После 2013 потомки Ункури вроде бы еще приезжали сюда, но в наши дни, будь даже граница не закрыта полностью, им бы сказали, мол, идите свергайте Путина сначала ¯\_(ツ)_/¯

13. Меж тем этот пост я писал по финской версии книги Айно Петровой "Сибирь. Финская колония Рыжково в Тобольском крае и жизнь Матвея Ункури на Заимке Чухонская в Бугене", выпущенной в 2021 петербургским издательством "Гйоль", которое, по-видимому, специализируется на литературе об Ингрии и смежных темах; и книжка эта свободно доступна у нас под заказ в крупнейшем книжном магазине Suomalainen и даже в гипермаркетах Prisma. Не самая популярная литература, конечно. Книга короткая, но много растекается мыслью по древу, да и финский перевод вышел не очень, но все равно много интересного и даже уникального материала.

14. Такая вот история. Ну а теперь посмотрим сам дом, и остальной Музей Миграции, ну и заглянем в центр Перясейняйоки по-быстрому.

15. Дом, конечно, очень симпатичный. И достаточно большой — пятистенок. Живя в Финляндии и путешествуя по ней, как-то редко задумываешься о том, насколько старый финский дом непохож на русскую избу. Наверное, это не единственная русская изба в Финляндии, но все же огромная редкость, особенно тут на западе страны — у российской границы, наверное, можно найти что-нибудь с карельским влиянием. В первую очередь в глаза бросается то, что в России строили срубы из кругляка.

Для сравнения, музейный финский хутор. Даже в старых и бедных постройках, даже в дворовых и ничем не обшитых, бревна все отесаны — кажется, по-русски такой брус сейчас обычно зовут "лафет" — получается из бревна срезкой горбылей.

Если в Финляндии видишь сруб из кругляка, то или это совсем простая хозяйственная постройка, где между бревнами ничем и не проконопачено и щели в ладонь; или что-то карельское, скорее всего даже не аутентичное, а закос под Карелию, как у этой достаточно современной церкви; или современные дачи и лесные избушки для привала бывают тоже такие в наши дни.

16. Резные оконные наличники тоже совершенно русская традиция, в традиционных финских домах они очень простые или вовсе отсутствуют. Тут видны также пронумерованные при разборке дома бревна.

17. Дом поставили в весьма приятном месте, на самом берегу озера Калаярви. Дом, конечно, стоит в одиночестве, дворовые постройки, если от них что-то и осталось, перенесены не были.

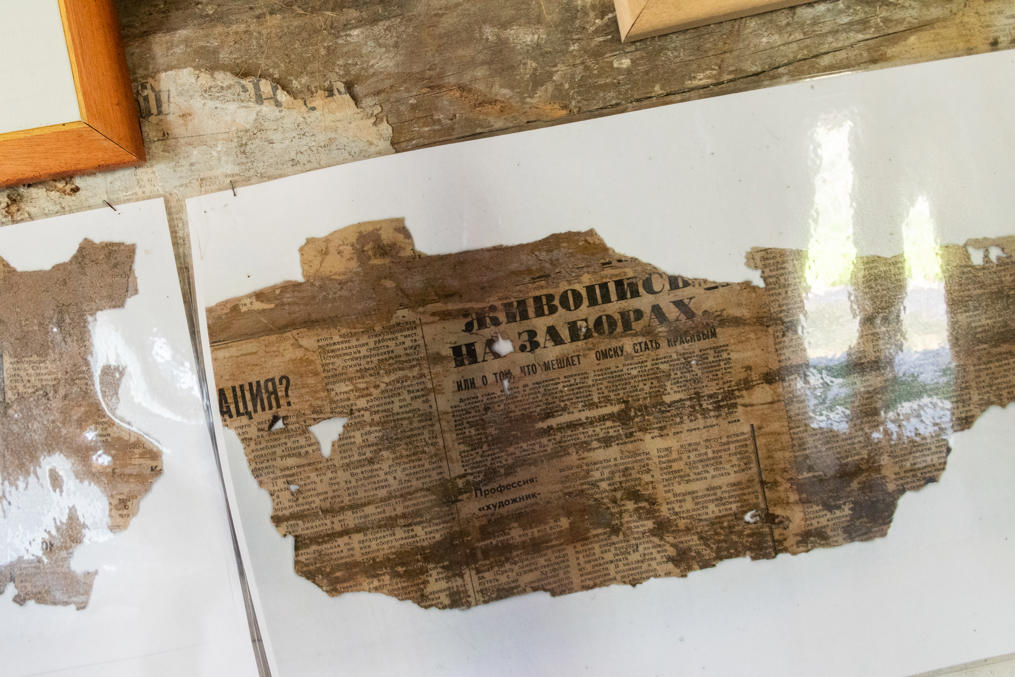

18. И в интерьере тоже аутентичного мало. Самое аутентичное — газеты, которыми когда-то были оклеены стены. Над "Что мешает Омску стать красивым" я заржал, конечно.

19. В частности русская печь, которая наверняка в доме когда-то была, тоже не сохранилась. Русская печь — тоже, конечно, совершенно отдельный пласт культуры, финны таких больших печей не сооружали.

20. Ножовка была единственной вещью, которую Матти Ункури взял на память из отчего дома в свой единственный визит в 1901.

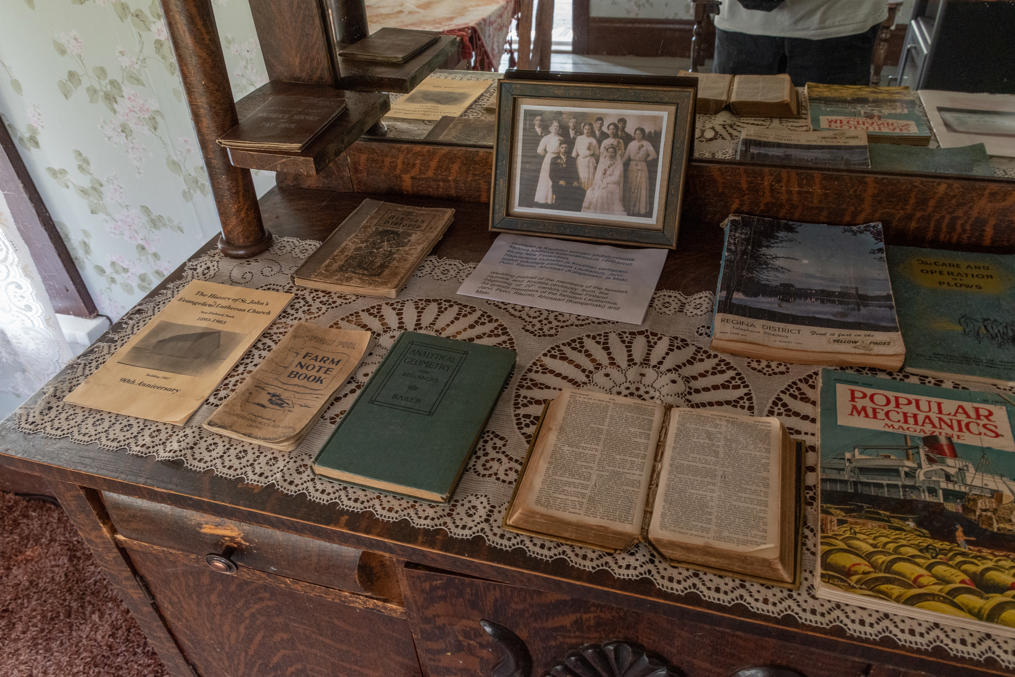

21. Остальной общий интерьер.

22. Тот самый (по-видимому) задержанный таможней самовар и другие старые предметы.

23. В аутентичности матрешек есть сомнения. Куда ж мы в русском доме-то да без матрешек, конечно :)

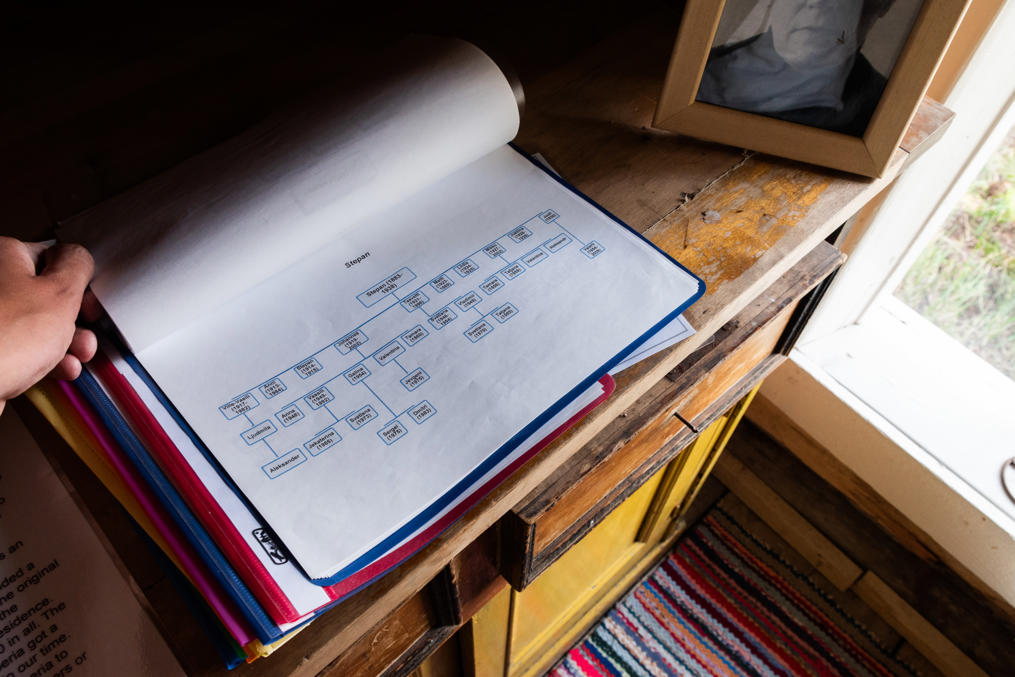

24. В папочках можно подробно ознакомиться с потомками Матти. У его детей тоже семьи еще большие были, вон у Степана, что в лагерях умер, десять детей. А в следующем поколении имена уже совсем все русские становятся.

25. Папка говорит, что две внучки Матти еще живы. Впрочем, это, наверное, по состоянию на 2013 было, сейчас уже кто знает.

26. Ну, пора, наконец, прощаться с Матти и его потомками и посмотреть, что еще есть в музее.

27. Музей миграции — звучит солидно; на самом деле это небольшой летний (с мая по сентябрь, в крайние месяцы только по будням) музейчик на отшибе, ну и по факту это музей не миграции в целом, а исключительно финской эмиграции. Главное здание — старый дом Эсы Хакала (Esa Hakala), уроженца Илмайоки, дед которого ездил в начале 20 века в Америку подзаработать деньжат, вернулся (из Америки очень многие возвращались) и на эти деньги в 1912 построил себе этот дом, который в 2000-х сюда перенесли, и с которого и начался музей. В этом доме самом по себе ничего особенно уникального нет, обычный старый финский сельский дом. В доме болтали две совсем молоденькие девчушки — для летних музеев и работников только на лето обычно берут, молодежь. Я как-то тихо зашел, они даже напугались, не особо ожидали посетителей :) Да и немудрено, судя по гостевой книге, посетителей у них где-то по три человека в день бывает :) Ну, не все, конечно, расписываются, да и дни были будние, да и жара жуткая стояла, не лучшее время для путешествий.

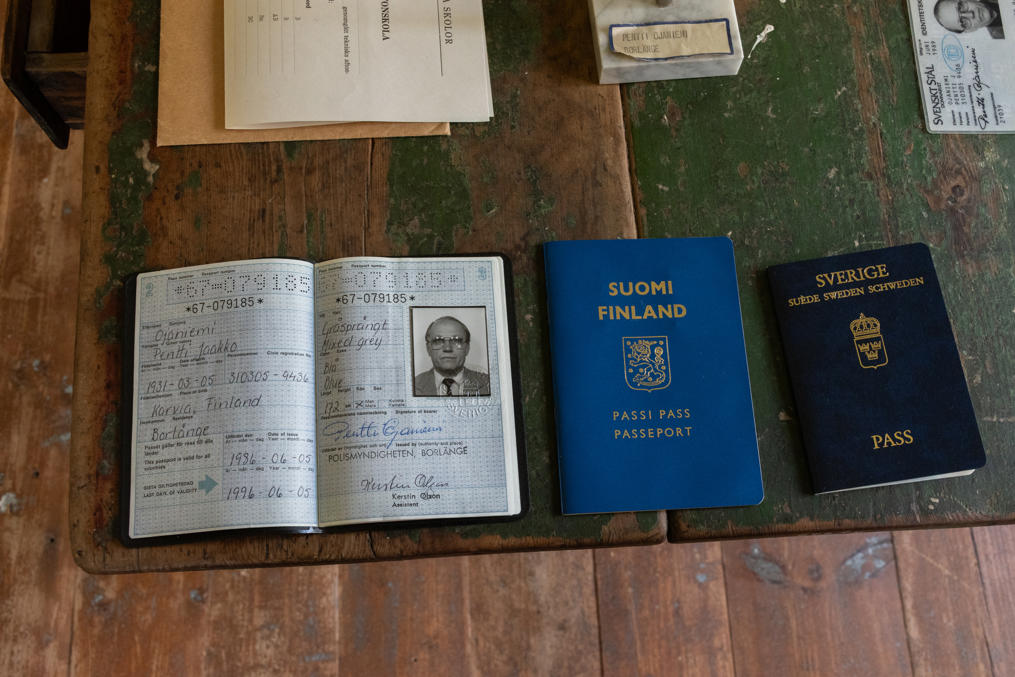

28. Первая комната дома Хакала посвящена эмиграции в Швецию. Эмиграция финнов в Швецию после войны и вплоть до 1970-х была достаточно распространенным явлением; из-за нее в 1969-1970 в частности наблюдалась даже небольшая нетто-убыль населения в стране, несмотря на то, что с рождаемостью тогда еще было все более-менее нормально. В Швеции банально лучше платили, при этом было легко переехать юридически (Швеция стала безвизовой для Финляндии в 1949, и с 1954 общим стал также рынок труда) и адаптироваться — только когда Финляндия сама встала на ноги покрепче, эта эмиграция прекратилась. Это тоже очень интересная тема, конечно, но для этого музея не приоритетная. Из любопытного я тут впервые увидел как шведские, так и финские паспорта старых образцов.

29. Вещи Давида Суоминена и Берты Элльмен, других финских эмигрантов в Америке, в Нью-Йоке, в начале 20 века. Давид был строителем (и на скрипке играл), уехал с семьей, но развелся в эмиграции, женился на Берте, работавшей служанкой у богатой семьи. Поженились в 1923, а в 1927 вернулись в Финляндию, когда у Давида начались проблемы со здоровьем и работать на стройке стало сложно. Он в итоге 22 года в Америке прожил, она — 18. Поселились тут в доме семьи Берты в селе Лувия, потом в Пори.

30. А на вещи самого Эсы Хакала можно полюбоваться на верхнем этаже. Хакала родился в 1935, по профессии был столяр, и ему вторично в той же семье, как и деду его, довелась возможность уехать в США, в 1969, где он поселился сначала в Мэне, потом во Флориде, и жил с тех пор на две страны — не знаю, жив ли до сих пор, но на момент основания музея был жив. В Финляндии дом у него остался в Лахти, а этот старый дом дедушки в Илмайоки долго стоял полузаброшенным, и его должны были снести в связи с каким-то проектом по реконструкции дороги, но в итоге вот, перенесли в музей.

31. Эса Хакала сохранил своей первый заработанный в Америке доллар. Как Дядя Скрудж, а впрочем, небось, с него пример и взял; в Финляндии с 1950-х комиксы про Дональда Дака (Aku Ankka) и его друзей выходили, и, как известно, в этой стране стали неожиданно большой частью популярной культуры. Надо было мне тоже первый евро сохранить, когда в 2017 сюда приехал.

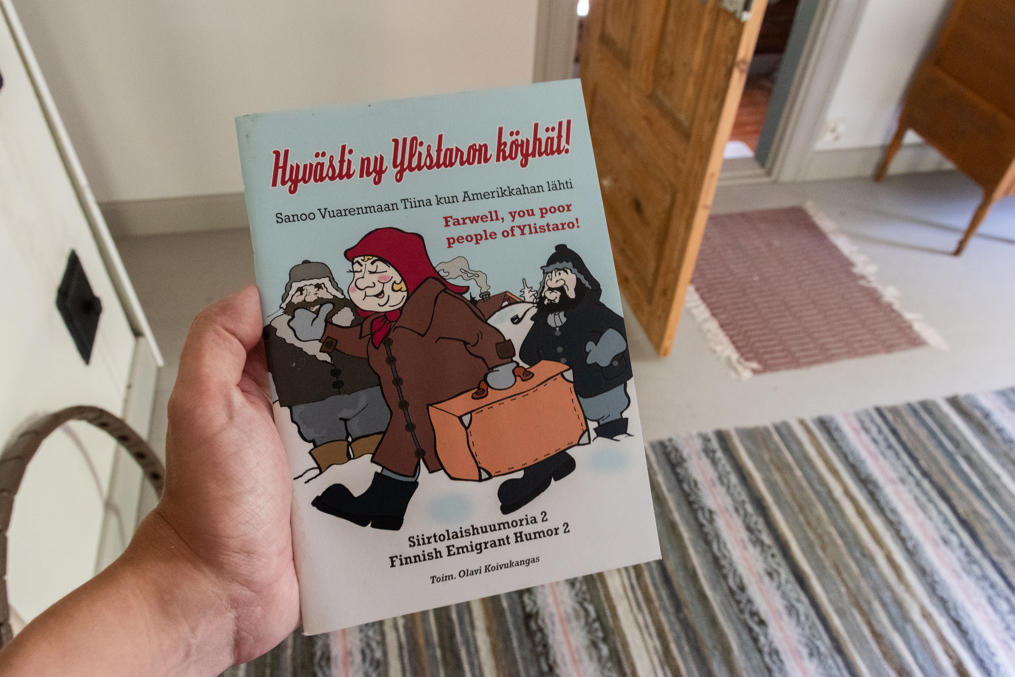

32. В углу стоит шкафчик с литературой о финской эмиграции. Не вся серьезная, вот какой-то сборник эмигрантских анекдотов под названием "Пока, юлистарские нищуки! — сказала Тиина Вуоренмаа, уезжая в Америку".

33. Еще один дом, привезенный в музей из-за границы — из Канады. Есть, оказывается, в этой стране в прериях провинции Саскачеван местность, именуемая Новая Финляндия (New Finland), где селились финские эмигранты. Этот дом построен в Новой Финляндии в 1893, выходцем из Алахярма Херманом Хухталой; он вернулся в Финляндию спустя 13 лет и продал дом другим эмигрантам, семье Кнууттила, которой он и принадлежал с тех пор. Дом перевезен в Финляндию в 2016 и открыт для посещения в 2018.

34. Дом сам по себе выглядит не настолько интересно, как сибирский дом Ункури (хотя и такой дом в Финляндии был бы весьма нетипичен), но тут сохранилось много аутентичного интерьера образца 1930-х.

35. Актуальная литература. Насколько я понял, в Новой Финляндии от Финляндии и финнов сейчас осталось еще меньше, чем в Сибири.

36. Семейный фотоальбом.

37. Гардероб прикольный.

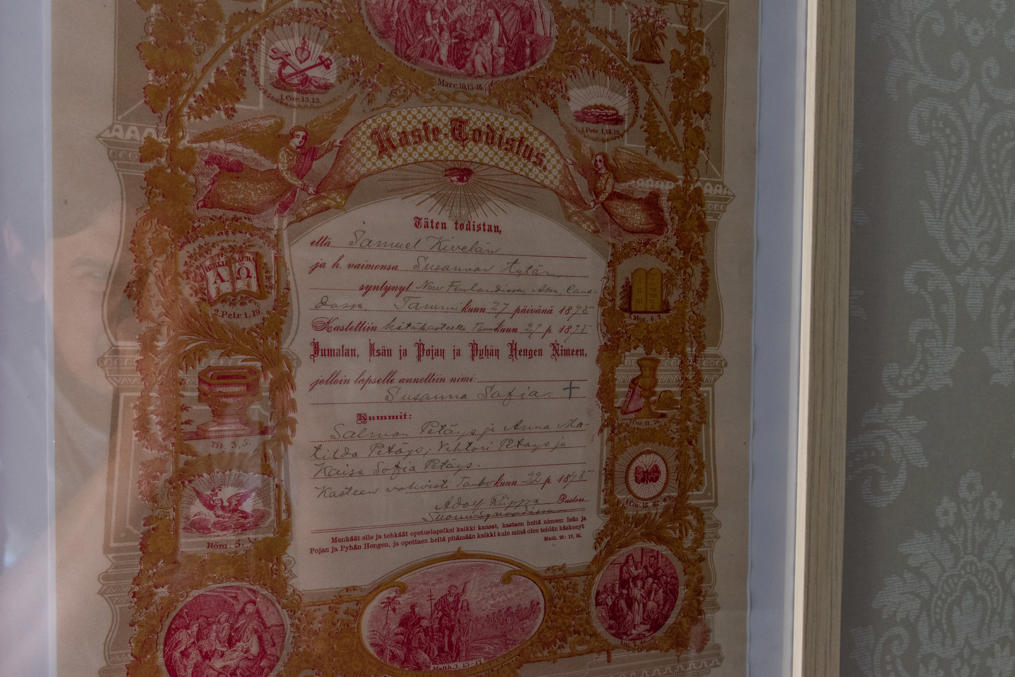

38. Свидетельство о рождении и крещении, выданное в Новой Финляндии в 1893. Грустное — по-видимому, младенец сразу скончался — тут указано, что это было срочное крещение (hätäkaste), то есть такое, которое может совершить и мирянин в случае угрозы жизни тому, кого крестят — и у имени Сусанна София стоит крестик.

39. Душный-предушный чердак.

40. Ну и последний экспонат — из Австралии, и это не дом, а жилой барак для сборщиков сахарного тростника.

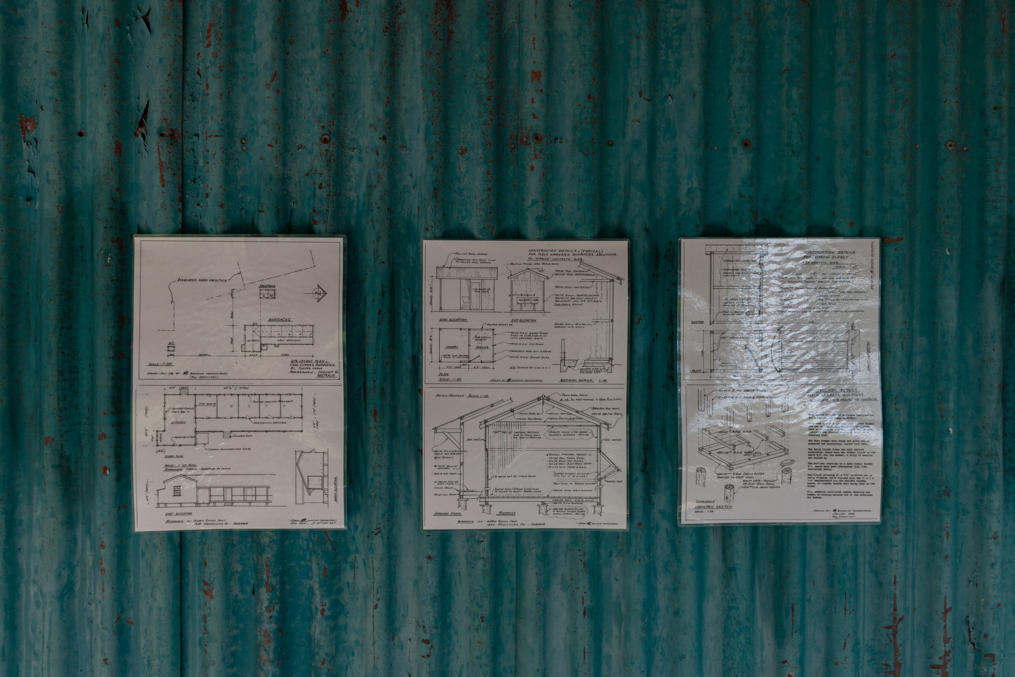

41. Барак из профнастила — сооружение довольно страшненькое, ну, работа на плантации сахарного тростника, ясное дело, была не сахар, простите за каламбурчик. Барак подарили музею некие Барри и Бев Смит (Barry, Bev Smith), по-видимому, тоже потомки финнов, из Ингема (Ingham), штат Квинсленд, то есть северо-восточное побережье Австралии. Но какой-то более подробной истории этого места или той семьи тут вроде бы не вывешено.

42. Зато чертежи висят :)

43. Барак состоит из большой столовой, выше, и нескольких жилых комнат типа этой.

44. Помимо сахарных плантаций, в Квинсленде финны работали в рудниках Маунт-Айза (Mount Isa), о чем напоминает вагонетка — вряд ли аутентичная — и несколько экспонатов в одной из комнат. С собственно плантаций же никаких артефактов особых и нет.

45. А в сарае стоит довольно простая, но большая модель "Титаника" :) Такой вот музейчик. Интересно, собираются ли теперь еще что-либо сюда перенести.

46. Музей, строго говоря, находится в паре километров восточнее самого села Перясейняйоки. Совсем рядом на озере Калаярви (фактически это водохранилище) расположен большой популярный пляж и кемпинг. Народу там в жару много, но в музей, по-видимому, догадываются заглянуть немногие.

47. Ну и пройдемся немного по центру Перясейняйоки (Peräseinäjoki). Название в принципе уже указывает на то, что это пердь — есть город Сейняйоки, а это, получается, Дальнее Сейняйоки. Село не очень большое (около 1.5 тыс. человек на 2021) и осталось в стороне от крупных путей сообщения; главная дорога Алавус-Перясейняйоки-Каухайоки, трасса 672, тут зовется "толоконной", Tokerotie — ее строили в Великие Голодные годы 1860-х, чтобы трудоустроить людей, и платили им мукой/толокном, которое ели просто замешанным на воде — это называлось tokero. Тем не менее, село сохраняет базовые услуги и особо упадочным пока не выглядит, хотя к городу Сейняйоки было присоединено еще в 2005.

48. Деревянная церковь построена в 1892, спроектирована Иваром Аминоффым (Ivar Aminoff) — архитектором, несколько лет проработавшим губернским архитектором Ваасы, но потом гораздо более известным как губернский архитектор Выборга.

49. Типичная для Остроботнии статуя для сбора пожертвований (vaivaisukko).

50. Воинское кладбище 1939-1945, памятник Гражданской войны 1918 и памятник покойным, оставшимся в Карелии на утраченных территориях.

51. Из необычного у церкви стоит памятник сражению при Вуосалми в Зимнюю войну в марте 1940. Памятники отдельным сражениям Зимней войны в местах, далеких от этих сражений — редкость, но этот поставили вот в 2020, вероятно, потому, что под Вуосалми на Карельском перешейке погибло две трети из всех не вернувшихся с Зимней войны перясейняйокцев: на войну ушло около 550 человек, 74 погибли и из них 48 под Вуосалми. Это было буквально в последние дни войны; Вуосалми в целом гораздо более известен сражениями 1944.

52. Библиотека.

53. Бывшая муниципальная администрация, где, видимо, все еще размещаются филиалы каких-то муниципальных учреждений, а в пристройке к ней — поликлиника.

54. В фойе в здании администрации находятся копии олимпийских медалей Вилле Ритола (Ville Ritola, 1896-1982), местного бегуна. На Олимпиаде в Париже в 1925 он получил 5 золотых и 1 серебряную медаль, что для Финляндии в принципе является рекордом по олимпийским медалями для одного спортсмена за одну олимпиаду. Также в Амстердаме в 1928 он получил одно золото и одно серебро. На медали можно посмотреть в часы работы администрации, а напротив у спортплощадки стоит памятник ему.

55. Симпатичный старый дом, "Дом Вилле" (Villen tupa), — не знаю, того Ритолы или какого-то другого Вилле, — с барахолкой, и вроде бы там какой-то трудовой реабилитационной деятельностью занимаются.

56. Барахолок вообще необычно большая концентрация тут.

57. "Джинсовая продукция — фирменный магазин". Когда-то тут действительно была небольшая швейная фабрика, джинсы шили. Сейчас там одна женщина осталась, джинсы (и прочее) только чинят, больше не шьют — как раз недавно про нее в газете писали.

58. Река Сейняйоки (Seinäjoki, фин. Стенная река). Здесь ее верховья, начало она берет с болот еще южнее, на границе областей Южная Остроботния и Пирканмаа. В центре села на месте мелких порогов есть небольшая плотинка, но на нее особенно неоткуда посмотреть.

59. Школа у речки. В соседнем здании был лицей (старшие классы школы), который как раз с осени 2025 закрывают — там всего 25 учеников оставалось.

60. Здесь можно покушать, и бар тоже в другом конце здания есть.

61. Молодежный клуб и пожарная часть.

62. Клумбы-овечки перед церковью пятидесятников.

63. Не считая того водохранилища Калаярви, других существенных природных достопримечательностей в Перясейняйоки и рядом нет. Разве что можно упомянуть заброшенный карьер Хаапалуома (Haapaluoma, фин. Осиновый исток) за одноименной деревней, популярное место для подводного плавания. В общем, село неплохое, но, конечно, Музей миграции и конкретно дом Матти Ункури остается тут самым интересным местом с большим отрывом.