Продолжаем прогулку по одному из самых интересных городов Эстонии. Начало в предыдущем посте.

34. Поев, поднялись опять в город, к сожалению, солнце спряталось и больше не выглядывало. Какая-никакая информация для туристов на фоне вездесущих электросамокатов и какого-то недостроя.

35. Бульвар, ведущий от вокзала к центру, зовется улицей Александра Пушкина (Aleksandri Puškini). Добротная такая парадная улица со сталинками. Вроде как единственная улица Пушкина в Эстонии.

36. Памятник Пушкину тоже есть, и даже с русской подписью, и даже поставлен в 1999, хотя до этого советский был. Видимо, недостаточно имперский считается писатель :) Лично Пушкин с Нарвой, насколько известно, никак не был связан, хотя как его потомки, так и предки (в Ливонскую войну еще) тут бывали.

37. А на этом доме сохранилась, видимо, еще советских времен вывеска с русским "Часы" (и даже магазин сохранился). Но вообще в Нарве странно выглядит то, что русских надписей не то, чтобы мало, но они не бросаются в глаза — по эстонским законам эстонский язык для юридических лиц всегда должен быть во всех вывесках, объявлениях и проч. первым и более заметным, а другие языки могут быть лишь после эстонского. И есть специальный орган, который это контролирует, см., например, новость от прошлого года. Так что ни одного эстонского слова мы за весь день не услышали, зато вывески на эстонском повсюду.

Почему Эстония так делает и почему после 2022 будет делать еще активнее — понятно, но нельзя не признать, что требование в городе с около 95% русских писать все по-эстонски выглядит несколько абсурдно. Я живу в двуязычном районе Финляндии, в муниципалитете, где шведоязычных больше финскоязычных и шведский язык имеет приоритет; в округе есть сельские районы, где финский язык практически не используется. Государственные и муниципальные органы в таких случах ведут коммуникацию преимущественно на шведском, ну и, конечно, частная компания может вообще на каком угодно языке вывески делать, это не регламентировано. Здесь же в Нарве мне ну пару раз, может, встретились какие-то объявления (меню в кафе, например, вывешено), где русский без эстонского — нарушают, видимо. Моя партнерша-финка прямо сказала, что не понимает, как так можно жить.

Вывески — это, конечно, символичный, но не такой практически важный момент, а вот большое решение, которое Эстония приняла в последние годы — это окончательно избавиться от русских школ, и это уже, конечно, будет посерьезнее. В текущем учебном году реформа началась с перехода исключительно на эстонский 1-го и 4-го классов школ, а также детских садов, а закончить должны к 2029 году. Возможность учиться на русском останется только в частных школах.

Разумеется, понятно, что контекст шведского языка в Финляндии и русского в Эстонии абсолютно разный; как скажут эстонцы, "Швеция не нападает на соседей". Этот фактор отрицать нельзя, и понятно, что в сложившихся реалиях Россия все-таки представляет потенциальную военную угрозу для стран Балтии. Вопрос в том, помогает ли тут чему-либо принудительная эстонизация?

Во-первых, русский язык в современной Эстонии вряд ли может угрожать эстонскому. Доля русских здесь по всей стране составляет несколько менее четверти и постепенно снижается. Эстонский язык вполне себе никуда не делся и в годы оккупации, что же с ним может стать теперь, когда новой миграции из России почти нет?

Во-вторых, если в Нарве 95% русских, то по-эстонски они не заговорят никогда (без совсем каких-нибудь уж тоталитарных мер, во всяком случае). Если в Таллинне или в других городах они живут более-менее равномерно, то это ситуация другая (ну, в Таллинне тоже есть русские районы, но то отдельная история), но тут им ассимилироваться просто не в кого. И уехать все в Россию они тоже не уедут, как бы, может, кому-то этого не хотелось. Разумеется, эстонский язык знать нужно и им, чтобы не замыкаться в своем мирке, иметь возможность взаимодействовать с эстонцами и при необходимости уехать из Нарвы, но родным он для них стать все равно не может. Ну и учителей тоже надо где-то брать, и, как я понимаю, реальность в том, что совсем не обязательно они и сами-то владеют эстонским как родным.

В-третьих, наверное, на российскую пропаганду "в Эстонии угнетают русских" не стоит отвечать лишением русских права на школьное образование на своем языке. Ну вроде очевидная же вещь. И если хочется, чтоб местные жители Эстонию любили больше, чем Россию, и не ждали бы, что Россия придет их от чего-нибудь освобождать и денацифицировать, так, наверное, надо к ним лицом поворачиваться тоже, а не задницей. А то выглядит так, будто Эстония страдает традиционной болезнью западных политиков: считать, что мы же свободные светлые эльфы и моральная правота за нами, и значит, можно делать какую угодно контрпродуктивную, а иногда и людоедскую херню, этим прикрываясь.

Впрочем, это все достаточно умозрительные рассуждения с моей стороны. Сложно сказать, насколько в реальности население Нарвы и в целом русскоязычное население Эстонии довольно сложившейся ситуацией. Известно, что маленькая открыто пророссийская партия Koos имеет в Ида-Вирумаа рейтинг 8%, раньше, писали, было до 20% у них. Но это прям совсем зетники. А парламентская Центристская партия, которая традиционно выражала интересы русских в Эстонии, теперь в сложном положении.

38. Но все ж нельзя, конечно, сказать, что прям совсем все русское тут как-то давят. Вон на те же русскоязычные СМИ не покушаются вроде пока что. Или вот дом культуры "Ругодив" — это древнее русское название Нарвы, неизвестной этимологии — название не меняют :) Флаг справа — флаг города Нарва, который, конечно, в наши дни путают с украинским, хотя он по сравнению с украинским вверх ногами, и цвет голубой совсем другого оттенка.

39. Не попало в кадр, но на этой улице Пушкина посмешила меня еще немного велодорожка. У меня и в Таллинне-то сложилось впечатление, что велодорожками (которых там наделали по урбанизму) пользуются в реальности очень мало, гораздо меньше, чем у нас в Финляндии, а тут вообще ни одного велосипедиста не увидел.

40. На фоне многоэтажки с баком водонапорной башни на крыше, тоже хорошо видной из самого Ивангорода, стоит в сквере памятник шахматисту. Это Пауль Керес (Paul Keres, 1916-1975), один из известнейших уроженцев Нарвы 20 века, великий гроссмейстер; его на обороте той банкноты в 5 крон даже рисовали.

41. Свернем еще ненадолго в замок — хоть он был и закрыт, потому что понедельник, да и если б был открыт, не успели бы нормально посмотреть, но по крайней мере во двор зайти можно. С этой стороны у стены замка проходит небольшой ров.

42. Замок изнутри.

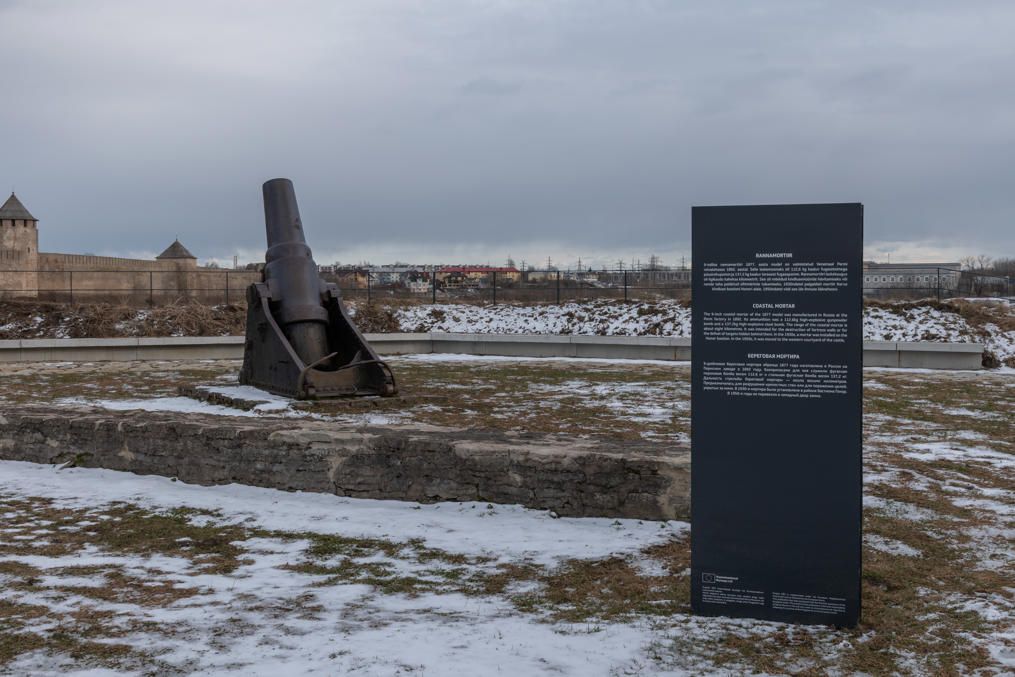

43. Тут довольно пусто, выделяется только одинокая мортира из Перми, с Мотовилихинского завода.

44. Бастионы, построенные при шведах, звались Спес (Надежда), Юстиция (Суд), Пакс (Мир), Виктория (Победа), Гонор (Честь), Глория (Слава), Фама, Триумф и Фортуна (Удача). Все сохранились, кроме Фамы (западнее места, где он был, ныне ТЦ Fama Keskus), и по крайней мере некоторые реставрированы. На фото прямо под замком небольшой бастион Спес. Самый известный же — Виктория, северный из обращенных к реке, в его казематы тоже водят экскурсии, а на нем и рядом с ним разбит старый Темный сад с несколькими важными памятниками. Тоже, к сожалению, не дошли туда.

45. У одних из дверей замка лежит пара колоколов из России, но не трофейных, привезенных сюда в какой-то российский период.

46. Отсюда тоже, конечно, можно любоваться на Ивангород. Крепость я уже показал в разных ракурсах, ну а города самого видно мало, и эстетикой он, сказать прямо, не отличается. Многоэтажки типовые находятся все вглубь города, а тут, с видами на Нарву, большие и довольно страшненькие коттеджи; моя спутница сказала, что Россия, по крайней мере в этом месте, более цветастая на вид, чем ее родная Финляндия :) Выход к реке в Ивангороде к югу от замка огорожен, хотя к северу за пограничным мостом вроде открыт.

Занятное, конечно, место в этом плане Нарва, как приграничный двойной город. Я писал про Торнио-Хапаранду на финляндско-шведской границе, но на границе с Россией у Финляндии ничего подобного нет — Светогорск с Иматрой были близко друг к другу, но все же не вплотную, километрах в пяти, если не больше, и пешком там границу нельзя было перейти. Да и в остальном по-моему у России нет подобных границ с другими европейскими странами, чтоб прям города стояли, может, в Калининградской области есть, не знаю.

47. Красно-зеленый российский пограничный столбик.

48. В сквере перед замком, который я рассмотрел плохо, стоят щиты с информацией в т. ч. о бомбардировках Нарвы в 1944, когда город был практически полностью уничтожен. Формулировка на щите на фото, конечно, интересная, "в марте 1944 советская авиация совершила разрушительный налет на эстонские города", как будто просто из ненависти к Эстонии она это сделала, а не потому, что тут еще оставались немцы — но немцы на этом щите вообще не упомянуты. Впрочем, в Эстонии, как я понимаю, есть версии, что их в целом и Нарву в частности специально бомбили особенно сильно. Город, конечно, могли бы восстановить, как восстановили Таллинн или Петергоф, или как в Европе в разных странах города восстанавливали, но, видимо, не стало приоритетом. По-видимому, это и стало еще одним фактором того, что при СССР город стал русским — эстонцам просто негде жить оставалось. Конечно, и при Первой Республике тут русских было достаточно заметное количество.

49. Ликвидация советских памятников войны в Эстонии после 2022 тоже в Нарве стала особенно острым моментом. Тут, на приграничной Петровской площади (Peetri plats), где стоит надпись Narva, раньше чуть правее на стене видного за ней бастиона Триумф висела большая мемориальная доска советским воинским частям, участвовавшим в освобождении или, если угодно, реоккупации Нарвы в 1944, только на русском. Ее сняли в августе 2022 — я даже не знал о ее существовании, хотя место показалось странно пустым, уже потом в интернете прочитал.

Символом этой очередной войны с памятниками в Нарве стала, впрочем, не эта доска, а танк Т-34, который был установлен на полдороге из Нарвы в Нарву-Йыесуу у моря, на площадке с видом на пограничную реку. Советский танк, установленный тут в 1970, и еще и смотрящий на запад — конечно, как красная тряпка для патриотично настроенных эстонцев, но, с другой стороны, и для нарвитян, по-видимому, место было значимое, или, по крайней мере, стало таким, когда танк начали пытаться отстаивать. Не получилось, конечно; даже на перенос в музей в Синимяэ (в пределах Ида-Вирумаа) правительство не согласилось, отправили в центральный военный музей в Виймси под Таллинном. Люди потом приносили какое-то время на это место свечи и подобное.

Времена Эстонской ССР, как я считаю, все-таки с эстонской точки зрения более чем справедливо называть оккупацией, и к войне с памятниками, хоть и не без оговорок, но у меня сочувствия значительно больше, чем к войне с русским языком. Тем не менее тут тоже не очень понятно, какая в итоге от этого деяния была практическая польза — только в очередной раз своему же русскому населению показали отношение к тому, что для них имело значение.

50. Ну а на восточном краю этой площади и находится погранпереход Нарва-1. Когда-то, раза два-три, ездил через него и я из Питера, не останавливаясь тогда в Нарве, а сейчас проезд закрыт; Россия закрыла свой погранпереход в Ивангороде для автомобилей на ремонт с весны 2024 на два года. Не знаю, честно говоря, что там можно два года строить и был ли в этом закрытии какой-то злой умысел. Но хоть оставили для пешеходов проход, и на том спасибо.

Погранпереход называется Нарва-1, потому что Нарва-2 тоже есть — это чисто пешеходный переход, между нарвским Кренгольмом и ивангородской Парусинкой, по пешеходному мостику с видом на Кренгольмскую мануфактуру. Туда пускают только граждан России и Эстонии (а также эстонских неграждан), и без товаров, подлежащих таможенному декларированию. Не знаю, пользуются ли им люди, едущие издалека — раньше он совсем был только для местных, но уже много лет как такого ограничения нет — может, когда тут очереди, там можно было бы обойти.

51. А то так и стоит теперь у Нарвы-1 очередь горемык — впрочем, не такая уж длинная была в этот раз — говорят, бывает во много раз больше. Людям же надо как-то попадать в Россию. И местным, и из остальной Эстонии — и из Финляндии. Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией в конце 2023 из-за внезапного наплыва беженцев с Ближнего Востока и подобных стран через эту границу; наплыв этот в Финляндии принято объяснять каким-то коварным российским замыслом (я считал и считаю, что все проще, а действия и риторика Финляндии в связи с этой ситуацией были предельно тупые, о чем даже пост писал). Теперь ближайшее место, где можно попасть из Финляндии в Россию или наоборот, при наличии соответствующих документов — в объезд через Нарву-Ивангород.

Эстония прекратила выдавать туристические визы россиянам уже в марте 2022, раньше, чем Финляндия, а вскоре перестала выдавать россиянам и новые ВНЖ по учебе и работе, разрешая при этом продлевать существующие; Финляндия ограничений на ВНЖ не вводила. С другой стороны, закрывать границу физически Эстония так и не начала (недавно вот поднимали вопрос в парламенте, но проголосовали за лишь правоконсервативные партии, оставшись сильно в меньшинстве). Почему так? Ну, я думаю, когда у тебя в стране русских живет четверть и многие имеют сильные связи с Россией и ездят туда очень часто, полностью закрыть границу просто политически становится очень сложно.

Я могу и более в общем сказать, что мне кажется, что, несмотря на традиционно сильно прозападную и агрессивную по отношение к России риторику эстонских политиков, наличие этого русского меньшинства как-то тем не менее заставляет не терять все-таки совсем уж связи с реальностью. У нас в Финляндии, где русских 1.5% и они в политике не представлены примерно никак, уже три года как вся политика в отношении России предельно простая и однозначная, а каждого, кто в ней усомнится, моментом "отменят". Ну вот например депутат Кильюнен, будучи председателем парламентского комитета по внешней политике, мигом с этого поста вылетел (а потом ушел на долгий больничный), когда пресса обратила внимание, что он имеет наглость встречаться с русскими Финляндии и соглашается с ними, что с закрытием границы как-то не по-людски получилось. Финляндия — страна одной правды, по крайней мере в каких-то важных вопросах, что здорово утомило уже на самом деле еще во времена коронавируса. Но что поделать, мы имеем то, что имеем. В Эстонии же какое-то пространство для дискуссии, судя по всему, сохраняется.

Ну и помимо этого, у Эстонии попросту нет такого удобного повода закрыть границу, как у Финляндии; если Финляндия страдает какими-то душевными муками, ах что же, что же мы будем делать с бедными мигрантами, если Россия погонит их на границу (в посте, ссылку на который я привел выше, я объясняю, почему не думаю, что Россия их специально гнала, но не суть), то страны Балтии, опять-таки, еще не совсем уж, как говорится, замерзнув на вершине своих моральных устоев, попросту физически не впускают и не впускали никогда таких мигрантов, и проблемы в итоге не имеют. (При этом почему-то, когда этих мигрантов к финской границе не пропускала раньше Россия по взаимной договоренности, финские моральные устои это ничуть не трогало.) В общем и целом у меня есть сильное впечатление, что страны Балтии одной рукой производят политиков-ястребов в духе всеми нами любимой Каи Каллас, а другой де-факто ведут во многих аспектах более прагматичную политику, чем идеалистичная Финляндия — это еще про вопрос обхода санкций можно вспомнить, но не будем уж в это влезать сейчас.

Ну а люди, которым нужно по какой-то причине ездить в Россию, таки стоят теперь в Нарве. Альтернатива — или через еще более южные, в районе Пскова, погранпереходы ехать, или через крайние севера через Норвегию под Киркенесом. И там и там можно даже с машиной, правда, только если с этой стороны в Россию; Эстония и Норвегия, как и Финляндия, давно запретили въезд на свою территорию на машинах на российских номерах (вне зависимости от гражданства и документов водителя). Норвегия имеет чуть более легкие ограничения, чем Финляндия и страны Балтии, и ввела их позднее, чем эти страны, но в общем тоже теперь близка к ним.

52. Петровская площадь — единственное, кроме замка, что я раньше видел в Эстонии, когда проезжал ее без остановки. В левом здании, довоенной постройки, размещается в наши дни городская администрация.

53. К северу от площади за бастионами начинается Старый город (Vanalinn), в котором, как мы помним, старые дома можно в реальности пересчитать по пальцам. Вот эти два на самом деле являются новодельными под старину (и стоят за пределами кольца бастионов).

54. На, вроде бы, равелине между бастионами Триумф и Фама стоит кафе "Белая тыква" (Valge Kõrvits), выглядящее как достаточно приличное заведение.

55. Улочки Старого города выглядят в основном прямо совсем грустненько. Отдельные здания поприличнее попадаются, например на третьем фото, по-моему занятое пограничниками.

56. Зато как на родину попал! Ну хотя нет, шучу, не очень похоже все равно деталями.

57. Улица Койдулы (Koidula) идет как раз параллельно дороге на Россию, уже за строениями погранперехода, и отсюда открываются виды как на замок за дорогой, так и на, собственно, мост и Россию.

58. Вот он, мост Дружбы (Sõpruse sild) — ироничное в наши дни название, конечно. Довольно обыденного вида мост, 1960 года постройки, только что международный. На время ремонта погранперехода предусмотрительно перекрыт различными заграждениями с обеих сторон, но по галерейке слева люди таки ходят. Ремонта никакого отсюда не видно, хотя большая часть пограперехода находится чуть дальше вглубь от реки. По крайней мере, видно одно снесенное здание.

59. Ну и видно чуть-чуть, конечно, центр Ивангорода, с одинокой девятиэтажкой, и даже магазин в ней отсюда вполне уверенно можно опознать как "Магнит".

60. А чуть левее "Магнита" — в предыдущий кадр не влезло из-за деревьев, я постфактум уже нашел — танк. Когда в 2022 году в Нарве убрали Т-34, в Ивангороде оперативно власти Ленобласти раздобыли где-то сами свой Т-34 и водрузили на постамент так, чтоб из Нарвы было видно ¯\_(ツ)_/¯ Но надо было у воды, конечно, ставить, а то так и не поймешь, если не знаешь, куда смотреть.

61. Люди идут. А мне нельзя было бы, не пустят: визовая страна для меня теперь Россия. Даже не знаю точно, каким образом эту визу при необходимости получать, хотя сейчас в Россию электронные визы какие-то есть.

62. На этой стороне на переднем плане справа видна лестница Гана — парадная лестница из Старого города к воде, построенная в 1875. Сейчас и место стало непарадное, и лестница уперлась в пограничный мост, так что неловко поворачивает и выходит на променад совсем другим узеньким пролетом.

63. А Ивангород дальше на север снова становится совсем малоэстетичен. Вообще тут были после 2022 случаи, когда из Ивангорода для нарвитян какие-то представления устраивали. Танк ладно, а вот в 2023-2024 были концерты на День Победы у стен крепости, на которые нарвитяне массово приходили через реку посмотреть. А из Нарвы в ответ на стену замка вешали плакат Putin War Criminal, но его ивангородцы, по-видимому, оценили куда меньше. Но что то, что другое детский сад какой-то, конечно.

Еще, как считается, Россия занималась тут иногда какими-то мелкими провокациями на границе. В частности была история, что Россия в одностороннем порядке переместила где-то буи пограничные на реке, так как не договорились о речной границе, и была история, что Россия запускала над границей какие-то небольшие аэростаты с камерами — такое и на российско-финляндской границе вроде было. Ну тут уж не берусь никак прокомментировать.

64. Что ж, посмотрел на родину и показал ее женщине своей, и пора прощаться. Последний вид на реку — виден бастион Пакс.

65. Один из нескольких сохранившихся домов Старого города стоит на углу улиц Койдула и Виру, красивый бюргерский дом 18 века, но выглядит сейчас совершенно заброшенным. Раньше в нем гостиница Vanalinn была, но по-видимому больше не действует.

66. Посреди мрачных мелких хрущевок попадается какой-то морской колледж.

67. Еще более среди этих хрущевок не в тему смотрится ратуша — главная достопримечательность Старого города. Долго стояла обшарпанная и использовалась только как информационный центр для туристов, но отреставрировали полностью в 2023, и с Петровской площади сюда вернулся городской совет — вот это, конечно, круто, что снова по назначению после стольких лет используется. Построена при шведах, в 1671, и действительно очень шведского облика здание. Повезло, что хотя бы эту ратушу при Советах таки сохранили.

68. С южной стороны же Ратушной площади (Raekoja plats) стоит здание Нарвского колледжа Тартуского универcистета (Tartu Ülikooli Narva Kolledž), где преподают языки и педагогику. Университет, старейший в Эстонии (и в общем-то один из двух всего ее классических университетов), имеет также филиалы в Пярну и Вильянди. Современное здание построено на этом месте в 2012 с такой задумкой, чтобы его фасад был "инвертированной" версией стоявшего на этом месте когда-то здания биржи Старого города. Интересно вышло, а также практично — биржа как раз немного заслоняла ратушу, а так не заслоняет ничего. Фасад такой только с этой стороны причем, а с остальных обычное здание современной архитектуры.

69. Как было, видно на довольно известной картина Н. А. Зауервейда "Петр I усмиряет ожесточенных солдат своих при взятии Нарвы в 1704 году" (1859).

70. Дальше попадаются хрущевки вперемешку со зданиями неопределенного возраста.

71. Памятничек на месте разрушенной Петровской церкви — единственный подобный, что я увидел.

72. Дом справа я в нескольких разных старых фотоотчетах про Нарву видел — лет десять назад еще табличка "Продается" целая была :) На этой улице располагается несколько баров и гостиниц, а также и стриптиз-клуб, чтоб далеко не ходить.

73. Вот одна из них, Inger ("Ингрия"), уже на углу с продолжением улицы Пушкина, здесь представляющей собой проспект, ведущий в северные районы города. Всегда забавно смотрятся хрущевки с полностью переделанными фасадами, но безошибочно узнающимися тем не менее пропорциями.

74. Основные позднесоветские жилмассивы находятся в северных и западных районах Нарвы, где мы тоже не побывали. Но подобной архитектурой можно и тут, на Пушкина, полюбоваться. Непонятно, почему в Нарве все дома строили без балконов — выглядят из-за этого, как общежития, хотя, с другой стороны, нет балконов — меньше возможности их изуродовать.

Рост населения Нарвы вплоть до падения СССР, и опять же в основном за счет русских, по всей видимости, связан с главной индустрией Ида-Вирумаа в наши дни: сланцевой промышленностью. Горючие сланцы (эст. põlevkivi) — это, в общем, банально горные породы, пропитанные на 10-70% углеводородами. Они не то чтобы являются в мире большой редкостью, но промышленной разработкой их занимаются мало из-за не очень высокой рентабельности и неэкологичности, ну и их запасы в этой части Эстонии необычно велики (1% мировых). Здесь добывают камень под названием кукерсит, от старой мызы Кукрусе в Ида-Вирумаа; месторождение начинается еще от Раквере и тянется широкой волосой на территорию Ленинградской области, где тоже сланцы добывали, но в гораздо меньших объемах, чем в Эстонии; в Ленобласти есть город, так и называющийся Сланцы, но фактически там вроде к 2010-м окончательно закончили что-либо делать со сланцами.

Другое дело в Эстонии — ни много ни мало, мировом лидере сланцевой энергетики. Месторождение сланцев в Ида-Вирумаа известо с 18 века, но разрабатывать его стали впервые в 1916 году; в условия Первой Мировой России не хватало топлива. Впрочем, на момент Октябрьской революции все еще ограничивалось опытными шахтами и экспериментами. Всерьез производство развернула уже независимая Эстония в 1920-х, и так появились шахтерские поселки Кохтла-Ярве, Кохтла-Нымме, Кивиыли, Силламяэ. Сланцы стали в Эстонии основным топливом — так, на них работали все паровозы. Сланцы использовались и используются и по сей день как непосредственно в качестве топлива (как уголь), так и для переработки на сланцевое масло — по сути нефть (shale oil) — иногда так и говорят "сланцевая нефть", но в русском языке этот термин чаще используется для нефти, которую вырабатывают из сланцевых пластов прямо под землей, чем с 2000-2010-х стали активно заниматься в Северной Америке (и к настоящему моменту 2/3 нефти США — сланцевые).

Из интересного: сеть заправок Teboil в Финляндии, которая сейчас знаменита в основном тем, что принадлежит российскому Лукойлу, изначально в 1930-х основным владельцем имела как раз крупнейшую эстонскую сланцевую компанию Eesti Kiviõli, и продавали они тогда тут в Финляндии эстонский сланцевый бензин; называлась изначально сеть Trustivapaa Bensiini — "безтрастовый (т. е. не от нефтяных монополий) бензин", от сокращения TB и пошло Teboil. Компанию продали немцам в войну, и так она оказалась в собственности СССР, ну и потом современной России и Лукойла.

В войну добычу и переработку сланцев в Эстонии жестко контролировала нацистская Германия, для которой, как известно, топливный вопрос был исключительно важным, и в сланцевые шахты отправляли военнопленных и евреев. Немцы, отступая, все за собой уничтожили и вывезли специалистов, но после войны развитие сланцевой индустрии продолжил уже СССР, открыл много новых шахт и заводов, и пика добыча сланцев достигла к рубежу 1970-1980-х. А после этого, еще при СССР, уже пошла на спад; в частности, потребность в сланцах упала ввиду массового строительства АЭС. В Силламяэ сланцы перерабатывали при СССР с другой целью — добывать из них содержавшийся в микроскопических количествах уран — так что Силламяэ при СССР был закрытым городом. Сланцевая индустрия сохранилась после восстановления независимости, хотя масштабы ее сократились еще больше, из-за закрытия значительной части остальной эстонской промышленности и прекращения поставок энергии и продуктов переработки сланцев в Россию.

Хотя по пути в Нарву на поезде мы видели в Ида-Вирумаа ряд терриконов, сама Нарва находится за пределами пояса сланцев, и в самом городе шахт или сланцевых заводов нет. Зато есть находящиеся за городом Нарвские сланцевые электростанции — крупнейшие в мире — Балтийская в 5 км от города (765 МВт), Эстонская в 20 км (1615 МВт) и новая, в 2018 построенная рядом с Эстонской Аувереская (300 МВт). Эти электростанции все вместе в общем-то могут полностью закрывать потребность Эстонии в электричестве, и еще в 2000-х вырабатывали 95% электричества страны. Принадлежат электростанции и часть оставшейся добычи и переработки сланцев эстонскому государству через дочек гос. компании Eesti Energia.

И, конечно же, теперь все это хотят закрыть :) Из-за экологии и выбросов CO2, конечно, по требованиям и стандартам ЕС (если точнее, в ЕС за выбросы CO2 полагается доплачивать, так что формально никто ничего специально не закрывает, а просто источники энергии становятся "нерентабельными", и можно говорить, что это просто рыночек порешал). Ну, справедливости ради, это действительно весьма грязное топливо, на электростанциях горючий сланец жгут, как уголь, и примерно половина его массы переходит в золу, которой получаются огромные отвалы. 15% площади Ида-Вирумаа занимают рудники, терриконы и золоотвалы. Также промышленность использует очень много воды, ну и в атмосферу не только CO2 очень много летит, но и других радостей. Но чем заменить-то? Тем не менее, в 2021 предлагалось отказаться от сжигания сланцев уже в 2025, а сланцевого газа — в 2030.

В связи с войной в Украине и ее последствиями эти планы отложили (сейчас пишут об отказе от сланцев к 2035), но тем не менее будущее сланцев и электростанций остается предрешенным. Балтийская ТЭЦ уже сейчас почти закрыта, работает только как резервная. Так как она была главным источником отопления для Нарвы, ее пришлось заменять котельными на газу, а он, как вы понимаете, в Эстонии тоже теперь ни разу не дешевый. В результате в энергетической столице страны самое дорогое в стране отопление, даже этой зимой Нарвский замок частично закрывать пришлось из-за цен на отопление. Насколько я понял, каких-то решений, что делать с Нарвой и в целом эстонской энергетикой в перспективе, нет. Ну, можно, конечно, к примеру пеллеты сжигать, которые сейчас из эстонских лесов производятся, ведь CO2 от сжигания пеллетов у нас не считается, так в Брюсселе решили 🤡

Ветровая энергетика, на которую Финляндия последнее десятилетие налегает, в Эстонии тоже развивается, и, конечно, на нее возлагают большие надежды, но до сих пор ветряков не так уж много (700 МВт номинальной мощности, как одна Балтийская ТЭЦ была, и это номинальная мощность, в реальности они вырабатывают значительно меньше), ну и одними ветряками сыт не будешь — у нас-то хоть и АЭС есть, и ГЭС, и ТЭЦ, более-менее сбалансировано. До половины электричества Эстонии на данный момент импортируется, в т. ч. от нас из Финляндии — по подводным кабелям, которые тоже что-то в последнее время стали часто рваться. Разница с финскими ценами на электричество бывает разительная.

Я не из тех людей, конечно, кто отрицает потепление климата, но почему крошечная страна, которая и так находится в сложной ситуации по целому ряду объективных и субъективных причин, должна стрелять себе в ногу, отказываясь от того единственного, что у нее есть — своего топлива — чтобы внести какой-то микроскопический вклад в дело борьбы с изменением климата (при том что та же соседняя с ней и в сто раз более крупная Россия на всю эту борьбу просто кладет хер) — мне непонятно. Ну, я, в общем, живя в ЕС восьмой год, в целом стал категорическим его противником. Нет более вредной и лицемерной организации на свете, и можно только посочувствовать странам, которые до сих пор рвутся стать частью этого дурдома.

Но зато в феврале в Эстонии все отпраздновали отключение от российской энергосистемы. Это, как я понимаю, имело больше символическое и техническое значение, так как в реальности электричество у России уже несколько лет как не закупалось, а то, что Россия могла бы каким-то образом специально повредить энергосистеме Эстонии (при этом не повредив свою собственную), технически малореалистично. Но по крайней мере эстонские и европейские политики очень все порадовались.

75. Ладно, это было последнее отступление. Прогулка по Нарве наконец-то подходит к концу. Площадь Пауля Кереса — большое круговое движение в самом центре города.

76. Отсюда начинается Таллиннское шоссе (Tallinna maantee) — эстонская национальная трасса 1. Шахматные фигуры на фонарных столбах тоже, видимо, в честь Пауля Кереса.

77. Бюджетная европейская сеть супермарктеов Lidl пришла в Эстонию всего несколько лет назад. Тут здание украсили логотипами разных лидловских брэндов.

78. В этот магазинчик даже заглянули, выбор, конечно, небольшой там оказался.

79. Корпуса бывшего военного завода "Балтиец", где делали что-то секретное. На территории работает ряд более мелких производств и бизнесов, крупнейшее производство — один из заводов финской компании Fortaco, производителя кабин для разной техники.

80. Улица Космонавтов, прикольно.

81. Заброшки во дворах.

82. Смазанное фото, но интересно, почему эту табличку еще не сняли, если сняли остальные советские военные памятники.

83. Уже недалеко от вокзала — Воскресенский собор, главная православная церковь Нарвы. Тоже для работников Кренгольмской мануфактуры построен в 1896 и тоже, как и находящаяся не очень далеко от него Александровская церковь, дожил-таки до наших дней. В Питере, кажется, очень похожая церковь есть, но уже не припомню, которая и где. К сожалению, попробовать зайти уже не успевали.

84. И наконец все, едем обратно в Таллинн. Что ж, хоть поездка выдалась и короткая, и даже не все основные достопримечательности я увидел, не говоря уже про какие-то прогулки по окраинам, спальным районам и природе, все же Нарва оказалась необычайно интересным местом — достаточно интересным, что написал я про нее в итоге намного больше, чем думал, что напишу. Ну что говорить, если даже у нас теперь периодически пишет пресса про Нарву, и что там посмотреть, и как там граница действует, да и другие мировые СМИ пишут — экзотика же, совсем рядом с Россией!

Ну и да, посмотрел издали на родину. На самом деле все-таки не могу сказать, что от вида Ивангорода туда стало как-то неудержимо рвать, или что от вида российского флага я прослезился, или что-нибудь еще в таком духе — не считая той надписи "надо вернуться домой", на самом деле сильных эмоций я не испытал, только краеведческий интерес. Но это и к лучшему, не бежать же теперь восстанавливать гражданство :)